唐朝厨娘的秘密:豆腐竟然能消防?你绝对想不到的古代智慧

长安城的夜晚,灯火通明,正当大家沉浸在娱乐和休息中的时候,西市酒肆的烛火意外倾倒,引发了熊熊大火。

火势迅速蔓延,眼看就要吞噬整片街区。

就在这紧急关头,一队厨娘急匆匆地冲入火场,抬着几个木桶。

人们以为她们带来了水或沙,但当厨娘们打开木桶时,桶中竟然是白花花的豆腐!

这到底是怎么回事?

酒肆大火之后,民间开始流传一个离奇的故事:几名唐朝厨娘用豆腐灭了火。

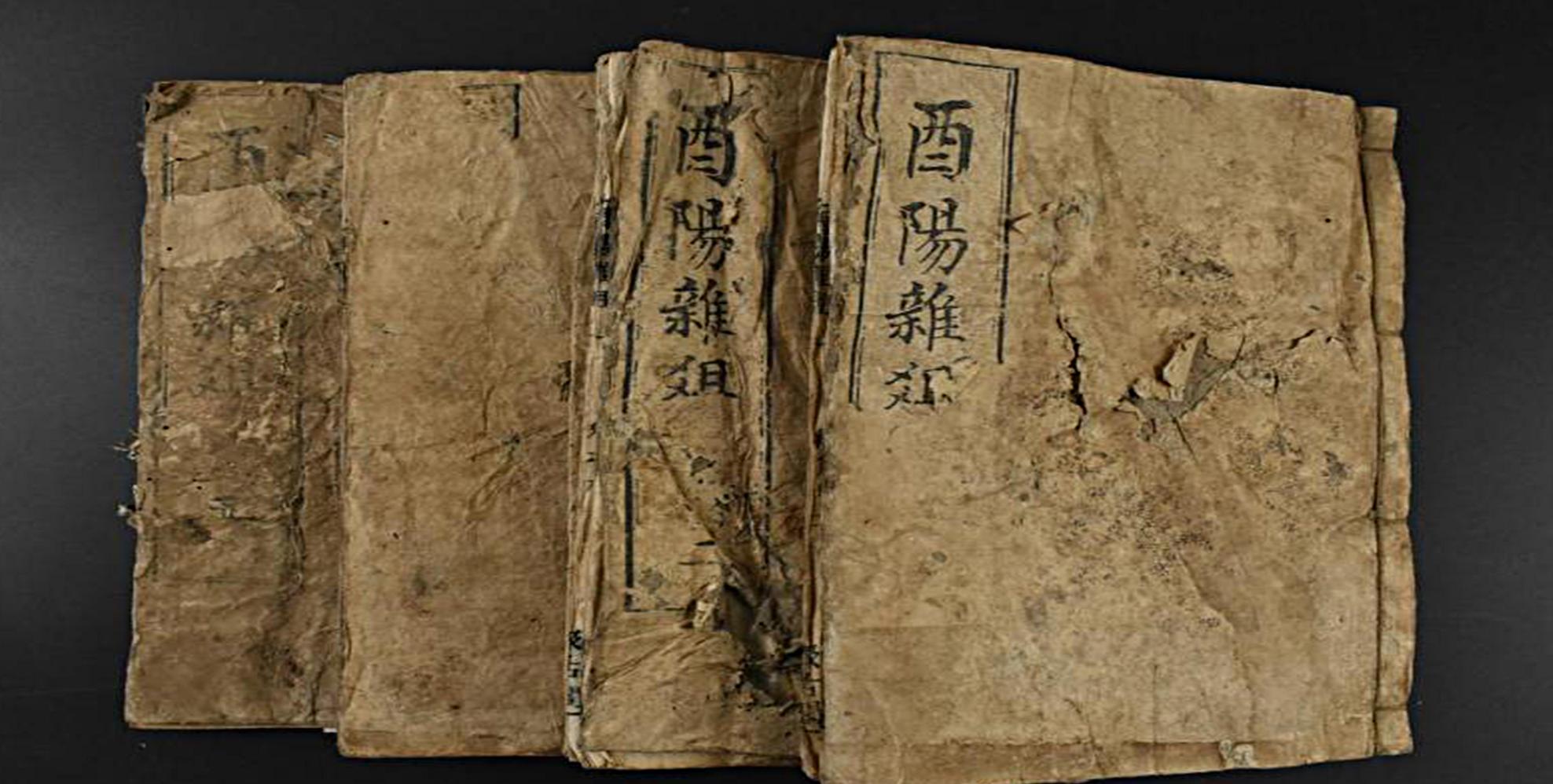

这个记载被记录在《酉阳杂俎》的边角注脚中,却未被正史所收录。

更是令人大跌眼镜的是,敦煌莫高窟的一幅《市井救火图》隐约描绘了类似的场景:人群手持块状物投掷火堆,形如豆腐。

豆腐灭火的传说到底有多少可信度呢?

考古学家在唐代遗址中发现过碳化豆渣层,与燃烧的残留物混合,推测豆腐可能是经过特殊处理具备一定的阻燃性质。

普通豆腐遇到火只会被烧焦,那这些厨娘真的用豆腐灭火了吗?

历史留下了一个悬念。

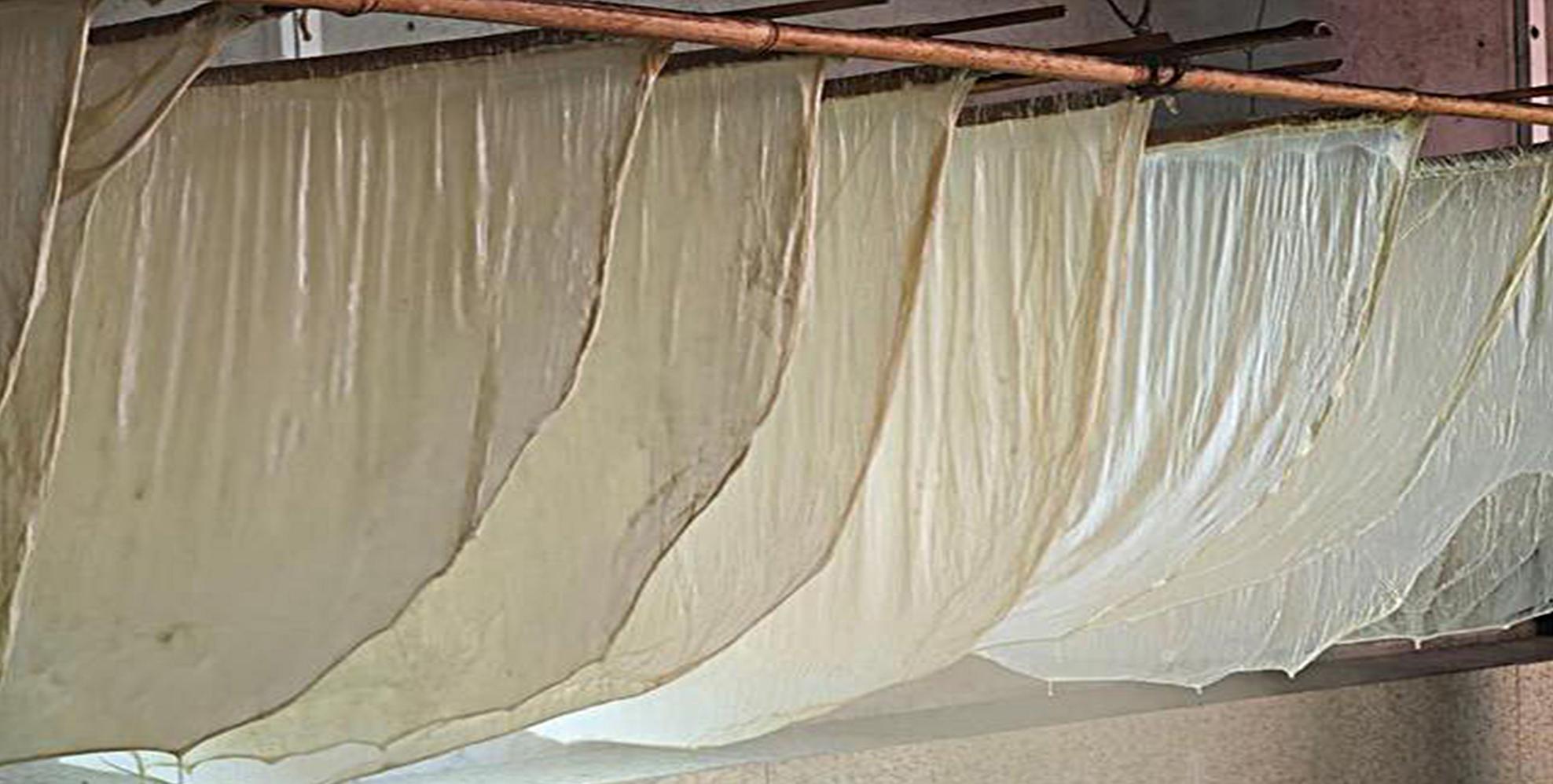

唐朝人制作豆腐的时候需要使用一种叫做“卤水”的材料。

这种卤水常常是盐碱地渗出的苦味液体。

根据文献记载,某次厨娘误将发酵酒糟混入卤水,结果豆腐凝固时竟冒出了气泡。

这种气体被称作“阴火气”,遇到明火时会爆燃。

现代科学实验表明,酒糟中的醋酸与卤水中的碳酸盐反应会生成二氧化碳。

若将这种豆腐投掷到火场中,气体隔绝了氧气,豆渣则覆盖了可燃物,形成了一个简易的灭火层。

这个发现确实让人眼前一亮,但为何这种方法没有被广泛推广呢?

一个关键原因就是,制作一桶这种特殊豆腐成本相当高昂,也许正因为这样,它的灭火技艺才未能普及。

唐朝的皇帝玄宗曾经下令收缴“酸浆豆腐”的配方,为何这么高效的技术会被禁用呢?

敦煌文书残卷透露,玄宗的禁令很可能是为了防止民间私藏“火器”。

彼时长安城的消防主要依赖牛皮水囊,而豆腐的灭火成本又太高昂,因此这一技艺更多地是被贵族府邸所暗藏。

考古学家在洛阳含嘉仓遗址发现了一些陶罐,内壁残留着豆渣与醋酸盐的结晶。

罐身刻有“丙戌年禁物”的字样,恰与玄宗禁豆腐令的时间吻合。

这表明,皇权忌惮的或许不仅仅是灭火术本身,而是古代厨娘们掌握的气体反应原理——一种触及古代化学禁区的智慧。

为了验证这种古老的传说,2022年,某高校团队按照古法制作醋酸豆腐,并模拟唐代的火场环境进行实验。

实验显示,要想达到阻燃效果,每平方米需投掷20斤豆腐,同时还需精准控制湿度及气体浓度。

有趣的是,干燥的豆腐块遇到明火反而会助燃,但将豆腐碾碎成浆后,灭火效率能提升40%。

这解释了壁画中“投掷块状物”的矛盾——或许真实情况下,厨娘们会现场捣碎豆腐,才发挥了奇效。

唐代的厨娘多为世袭职役,她们不仅掌握着食品加工的技艺,还涉足药物配制甚至建筑防火知识。

《北梦琐言》中曾记载,一名厨娘凭借嗅觉调配防火涂料,成分竟包含豆油与贝壳粉。

豆腐灭火的传说,也揭示了古代女性在科技领域的隐性贡献。

她们将烹饪经验转化为应急智慧,却因为身份所限,成果常被归为“奇技淫巧”。

直到今天,有些豆腐厂防火还用豆渣做隔离层,这种千年轮回的智慧悄然延续。

豆腐到底能不能灭火,或许已经不那么重要了。

从醋酸反应到气体阻燃,唐人用食物破解难题的脑洞,是历史中最迷人的悬念之一。

下次吃麻婆豆腐时,或许我们应该敬这些被遗忘的厨娘一杯——她们才是真正的穿越火线的“黑科技”鼻祖。

她们用看似简单的食材,给世界留下了极具创意的知识与智慧。

这样的古代技艺,不仅仅是一种传说,更是对创新和智慧的一种崇高致敬。

哪个故事或许并不那么完美,但它蕴含着生活的哲理和先人的智慧,引发我们深思。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。