“春分昼夜均分”竟是骗局?古人藏在天文里的权力密码

春分日,全球昼夜平分?别急着点头!

当你在朋友圈转发“春分昼夜等长”的科普时,可能正被两千年前的帝王“套路”——这个看似完美的天文平衡点,竟是古人权力游戏与科学误差共同编织的浪漫谎言。而这场关于时间的“造假运动”,竟意外催生出竖蛋、吃梨、祭白虎等脑洞大开的习俗。

今天,让我们扒开春分的温柔表象,看它如何在历史长河中,从农耕刻度演变为文化符号,甚至成为帝王与百姓“争夺时间定义权”的战场。

春分的诞生,是一场关于“标准时间”的争夺战。

早在四千年前,尧帝派遣羲仲观测星象,首次在山东嵎夷确定春分点,用“日中星鸟”的观测方法,将昼夜均分刻入农耕文明的基因。

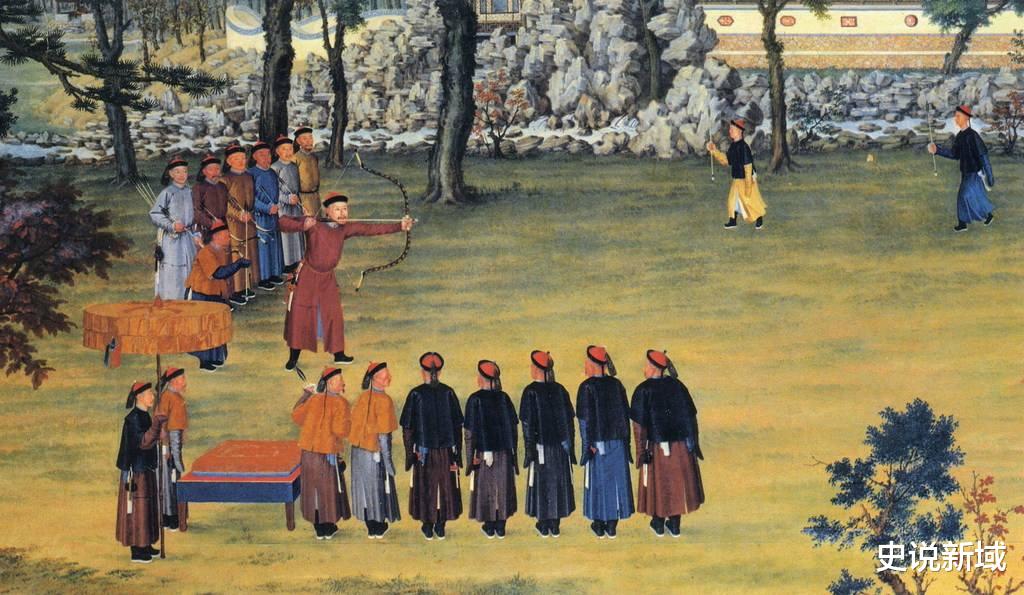

但真正让春分晋升为“节气顶流”的,是周朝的一场制度革命——周天子将春分定为祭日大典,用青铜礼器的光芒与太阳争辉,宣告“人间的时间由王权定义”。

这场仪式感拉满的“时间加冕礼”,藏着帝王的心机:春分时太阳直射赤道,恰似君权“普照四方”的隐喻。

汉代董仲舒在《春秋繁露》中将其定义为“阴阳相半”,表面说的是自然规律,实则暗示帝王对天地秩序的掌控。

最戏剧性的是唐代一次历法改革,因测算误差导致春分提前三日,宰相张说竟以“天道合该顺应皇权”为由,强行将错就错——你看,连太阳都要给帝王面子。

春分最著名的“人设”是昼夜均分,但这个天文童话早被科学戳穿。

由于大气折射的“障眼法”,春分日白昼实际比黑夜多十几分钟,就像广州某年实测白天多出6分51秒。

古人未必不知真相,却坚持将春分塑造成完美平衡点,这背后藏着农耕文明的生存哲学:在靠天吃饭的年代,人们需要虚构一个“绝对公平”的时间节点,来安抚对未知的恐惧。

更讽刺的是,这种“人造平衡”反而催生了实用智慧。

宋代农民发现春分后雨水增多,编出“春分有雨到清明”的谚语,表面讲天气,实则在帝王钦定的框架下摸索出真实农时规律。

就像现代人明知星座是概率游戏,却依然用它指导生活——春分的“昼夜谎言”,何尝不是古人版的“心理按摩术”?

春分竖蛋的习俗,看似童趣,实则是场暗流涌动的“民间起义”。

《帝京岁时纪胜》记载,清代百姓通过竖蛋成功率预测年景,本质是在帝王垄断的“官方时间”外,另建一套庶民的时间占卜体系。

更隐秘的是,竖蛋成功的秘诀暗合道家“阴阳平衡”理论:只有心平气和者能使鸡蛋立稳,这分明是教百姓用身体感知时间,对抗皇历的刻板教条。

这场“鸡蛋革命”甚至惊动了外国人。20世纪80年代,美国学者发现中国春分竖蛋成功率高达70%,远高于其他地区。秘密何在?原来华北农民会偷偷用冷藏鸡蛋制造重心偏移——你看,老百姓连“时间游戏”都要动手脚,像极了在帝王规则里钻空子的祖传智慧。

惊蛰吃梨的习俗,到了春分竟演变成“梨汤灌脏”的养生秘术。

这看似无厘头的跨界,藏着古人最硬核的生存逻辑:秋梨经地窖冬藏后,果胶转化为糖分,正适合春分润燥,堪称古代的“冷链物流”。

山西人更将“梨”谐音为“离”,用食物完成驱病祈福的咒语——当你在春分咬下梨肉时,咀嚼的不仅是果肉,还有一套融合天文学、医学、语言学的“跨界生存指南”。

岭南人则把野苋菜称为“春碧蒿”,煮成“春汤”祈求安康。这波操作堪比现代营销大师:把遍地野菜包装成限定美食,既解决青黄不接的饥荒,又给春分贴上“养生IP”标签。谁说古人不懂流量密码?他们早就把节气过成了现象级节日。

从观测日影的石头圭表,到朋友圈刷屏的竖蛋挑战,春分始终是层叠文明史的切片。上层是帝王将相争夺的时间定义权,中层是百姓在规则夹缝中长出的生存智慧,底层则是人类对自然规律的永恒追问。

当我们谈论春分时,其实在解码一个文明如何用虚构平衡真实,用仪式对抗无常,最终将冰冷的日月星辰,烹煮成热气腾腾的人间烟火。

下次春分,不妨对着多出6分钟的白昼会心一笑:你看,连时间都爱和人类玩捉迷藏。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。