那天站在德胜门外的麦积山攀崖而上,我和朋友们讨论着一个问题:到底谁才是中国的四大石窟?

这个问题似乎每个人都能滔滔不绝,但真正细说下来,谁也模棱两可。

在这个问题上,大家意见不一,有人说是敦煌莫高窟、云冈、龙门,还有麦积山,而有人则坚称大足石窟也当列其中。

带着这个疑问,我们决定探个究竟,回溯中国石窟的悠长历史。

中国四大石窟的历史背景与选择标准

其实,关于四大石窟的最初选择,是依据佛教传播的路线来排序的,不是我们今天所想的根据影响力或者大小。

佛教从新疆传入中国,沿着丝绸之路,从西向东一路走来,形成了脚印般的石窟遗迹。

而这最早的四大石窟,竟然包括一个很多人不太熟悉的名字:克孜尔石窟。

克孜尔石窟位于新疆拜城,因为位置偏远,加上历经历史风霜,很多佛像都被严重破坏,渐渐淡出了公众的视野。

于是,敦煌莫高窟晋升为新的榜首,后来的云冈石窟和龙门石窟紧随其后。

那克孜尔石窟的空位谁来填呢?

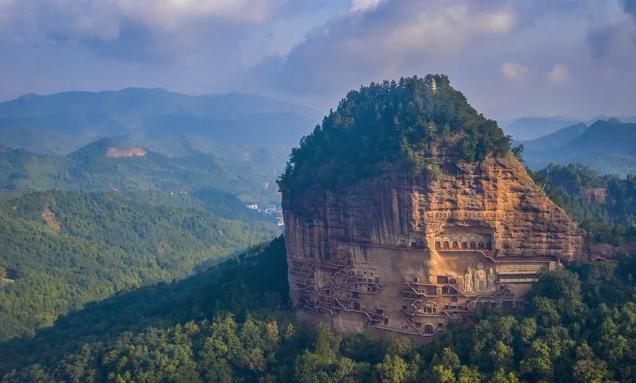

麦积山石窟,这个位于甘肃的石窟,一下子成为了新的热门候选。

四大石窟的塑像与雕刻工艺对比谈到石窟,首先令人惊叹的莫过于那些栩栩如生的塑像和雕刻。

克孜尔和敦煌以丰富的彩绘闻名,富丽堂皇的塑像与彩画,带着浓厚的中亚和印度韵味。

泥巴、草编与竹编材料在艺术家手中变成了一个个佛像,使人流连忘返。

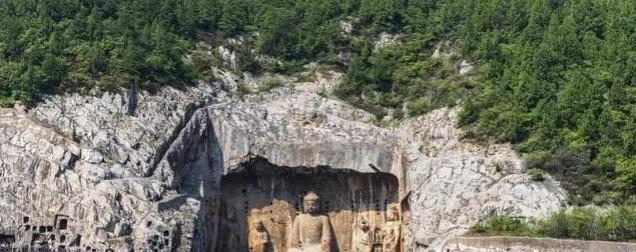

相比之下,云冈和龙门的雕刻则属于“减法艺术”,直接在坚硬的岩石上凿刻,雕刻出一个个精美绝伦的佛像。

相比塑像,石雕的制作难度和成本无疑高了许多,但它们也更能经得起时间的洗礼。

民间与官方修建的区别从修建背景来看,四大石窟也是各有千秋。

克孜尔和莫高窟起初是由民间力量所修,后来才逐渐得到官方的支持。

这也解释了为什么莫高窟的塑像多是简易材料。

相比之下,云冈和龙门石窟则是国家级项目,从一开始就得到重金支持。

这样的官方支持确保了石窟的宏伟规模和精美细节,可以说,是那个时代国家力量的象征。

特别有意思的是,龙门石窟的规模很大程度上得益于武则天的个性投入。

传说中,她甚至用自己的脂粉钱来资助石窟的修建,并留下了一尊被认为是以她玉照为蓝本的巨大佛像。

佛教文化的本土化过程不同石窟的艺术风格,也反映了佛教在中国传播过程中逐渐本土化的历程。

位于新疆的克孜尔石窟,保留了最原始的印度和中亚风格;到了敦煌,佛像开始融入中国汉文化的元素;云冈石窟则加入了北方游牧民族的风格,可以看到小胡子和绿色铠甲的佛像。

到了龙门,汉族的面貌特征愈发突出,佛像开始呈现出更接近于中原华族的样貌。

这些风格的变化,实际记录了佛教从边疆传入并与汉文化深度融合的过程。

在这历史长河中,各大石窟渐渐形成了自己的特色和地位。

虽然有些石窟如克孜尔最终因种种原因被替代,但其历史地位和文化价值并未被遗忘。

每一尊佛像,每一个雕刻,背后都是这门外来宗教在中华大地上生根发芽的见证。

各大石窟的时代影响力

在历史进程中,四大石窟不仅仅是艺术的象征,更是时代的注脚。

在魏晋南北朝,即使王朝更替战火纷飞,但佛教却依然得到了不断的传播和发展。

当年的建造者们不仅是在雕琢石像,更是在雕琢心中的信仰与希望。

在宁静的石窟中,我们仿佛能听到那遥远年代的祈愿与冥想,感受到那穿透时空的虔诚与追求。

对我们今天的观众而言,四大石窟不仅仅是观光景点,更是我们了解祖先的精神世界的一扇窗口。

走进这些石窟,就如同翻开一本厚重的历史书,每一页都承载着曾经的辉煌与动荡。

结尾:历史感与时代感相结合站在今天的视角回溯四大石窟的历史,仿佛经历一次时空旅行。

不仅仅是了解那些石窟的来龙去脉,更是触摸了一段被时间尘封的历史故事。

这些石窟不仅是艺术的瑰宝,更是一部部凝固的历史画卷,见证了一个宗教如何在异国他乡扎根、生长、开花并融入本土文化。

每一座石窟背后,都是无数工匠和信徒的汗水与心血,也是一个时代的宗教、文化和政治的缩影。

揭开它们的神秘面纱,我们不仅能看到那个遥远时代的光影,更能反思自己生活的世界。

或许,这也正是这些石窟历经千年依然屹立不倒、魅力不减的原因所在。

关注我们身边的这些古老遗迹,去了解它们背后的故事,是对过去最好的回忆,也是对未来最好的期许。

希望在现代化的今天,这些历经风霜的石窟依然能为我们带来智慧与启示,让我们在历史的长河中找到前行的方向。