陈奕迅粉丝虚惊一场:去世新闻是假!谁在借明星热度 “吃人血馒头”?

2025年5月15日,陈奕迅"Fear and Dreams"巡回演唱会官方微博突然发布延期公告,称歌手因确诊新冠肺炎需暂停所有演出活动。

这条基于健康原因的常规通告,却在四天后演变成震惊全网的舆论风暴。

5月19日晚,毫无征兆的"陈奕迅去世"谣言突然在微博、抖音、小红书等平台井喷式传播,#陈奕迅去世#话题在30分钟内登顶热搜,相关词条阅读量突破8亿次。

这场由疾病衍生的谣言闹剧,不仅让无数歌迷陷入恐慌,更暴露出网络黑产利用公众情感进行流量收割的完整链条。

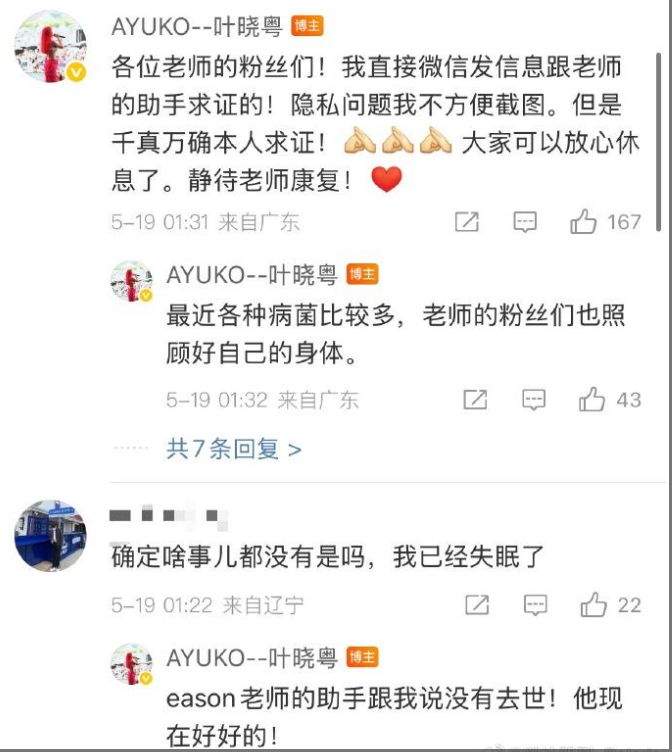

在歌手叶晓粤紧急辟谣、陈奕迅团队发布律师函后,事件背后的操盘手逐渐浮出水面,揭开了互联网时代谣言经济的暗黑一角。

5月19日20时17分,微博账号@娱乐星探菌 发布第一条"讣告",称"著名歌手陈奕迅因病医治无效去世",配图使用的是2023年陈奕迅出席活动的旧照。

这条漏洞百出的消息,却在发布后迅速获得上千次转发。

值得注意的是,该账号注册于2025年2月,历史发布内容均为明星绯闻、反转新闻等争议性话题,符合典型营销号特征。

随着主账号抛砖引玉,一场精心策划的传播矩阵开始启动。

据新榜数据监测,20时30分至21时,共有超过300个新注册账号密集转发该消息,这些账号分布在微博、抖音、快手等多个平台,昵称多含"娱乐速递""明星情报站"等引流关键词。

更诡异的是,这些账号在转发时统一使用"不敢相信""刚刚确认"等煽动性话术,刻意制造恐慌情绪。

在初始传播阶段,营销号团队采用"分层扩散"策略。0某MCN机构从业者透露,这种传播模式能让单条内容在2小时内触达千万级用户。

抖音平台上,谣言以"陈奕迅最后演出画面""好友悼念现场"等伪纪录片形式二次创作。

数据显示,带有#陈奕迅去世 话题的短视频中,点赞量最高的一条在1小时内突破50万,但其发布账号此前从未发布过明星相关内容。

这种反常现象印证了业内传闻:部分营销号会提前养号,待热点爆发时迅速切换内容赛道。

随着谣言持续发酵,第三方监测平台发现异常数据联动。

在谣言传播峰值时段,多个直播间在线人数激增,其中以售卖陈奕迅周边、"纪念专辑"为主的直播间GMV突破百万元。

某电商从业者透露,这些商品多为三无产品,成本不足售价的10%,但利用粉丝恐慌心理,转化率可达普通直播间的5倍以上。

更隐蔽的获利方式来自广告联盟。

监测显示,部分谣言传播账号的页面植入博彩、网贷广告,点击一次可获0.5-2元分成。

某流量中介平台数据显示,类似热点事件中,单个营销号单日广告收益可达数千元,头部账号甚至突破万元。

面对谣言肆虐,歌手叶晓粤于21时15分率先辟谣,称已向陈奕迅助手求证,对方目前正在康复中。

这条辟谣微博虽获得百万转发,但传播速度远不及谣言。

陈奕迅团队随后发布律师函,严正声明将追究造谣者法律责任。

但此时谣言已衍生出"辟谣是公关手段""陈奕迅秘密葬礼"等次生谣言,形成"辟谣-新谣言"的恶性循环。

经网络安全公司取证分析,此次谣言事件存在明显的"剧本化操作"特征。

从谣言发布时间(选择晚间黄金时段)、传播节奏把控(分阶段释放"录音证据""现场照片"等虚假物料),到舆论引导话术(刻意制造对立情绪),均符合专业营销团队的运作模式。

值得注意的是,多个核心传播账号背后指向同一家MCN机构。

该机构注册地位于东南亚某国,旗下运营超500个娱乐类账号,曾因传播虚假信息被国内平台封禁237次。

知情人士透露,这类机构通过"矩阵式造谣-快速收割-换号重来"的模式,年获利可达数千万元。

陈奕迅去世谣言事件,不过是网络黑产庞大利益链条上的冰山一角。在流量明码标价的今天,明星健康、天灾人祸、社会热点都可能成为被消费的对象。

当营销号为追逐利益不择手段,当公众情绪沦为收割工具,我们每个人都是这场流量游戏的受害者。

唯有斩断黑色产业链的利益输送,才能让网络空间不再成为谣言滋生的温床。毕竟,比病毒更可怕的,是在黑暗中操纵人心的流量黑手。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。