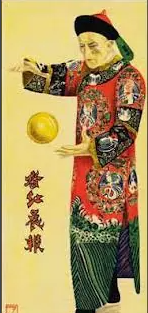

广告鬼才魔术师!靠变戏法卖爆香烟,朱连奎才是初代带货王

在清末民初的娱乐江湖里,有一位魔术师堪称 “现象级网红”。他不用华丽道具,不玩洋派手法,仅凭一双手和接地气的创意,就能让上海滩的观众惊掉下巴 —— 他就是被称为 “中国戏法大王” 的朱连奎,一个用 “土味魔法” 改写中国魔术史的传奇人物。

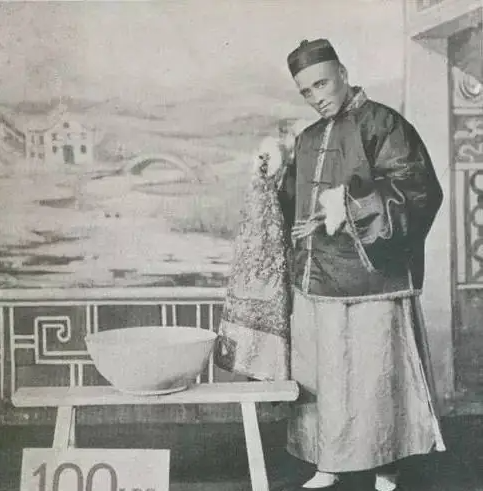

朱连奎生于清末,原名朱光奎,早年在天津街头摸爬滚打,靠变戏法谋生。那时的他不过是众多街头艺人中的普通一员,但骨子里却藏着一股 “搞大事” 的劲儿。为了在竞争激烈的江湖中脱颖而出,朱连奎另辟蹊径,将传统戏法玩出了新花样。他独创的 “大碗飞水” 堪称一绝:只见他端起盛满水的大碗,对着观众咧嘴一笑,眨眼间,满满一碗水竟消失得无影无踪,紧接着又从袖子里、裤腿边源源不断地倒出水来,水花四溅中,观众惊呼声此起彼伏,这场面比现代特效还震撼!据说,每次表演这个节目,街头都会被围得水泄不通,连巡警都要赶来维持秩序。

真正让朱连奎 “一战封神” 的,是 1898 年上海张园的一场表演。当时的张园是上海滩最时髦的娱乐场所,汇聚了各路中外奇人。朱连奎带着他的 “土味魔术” 登上舞台,没有洋魔术师那些精致的机关道具,却用充满东方智慧的创意征服全场。他表演的 “口吐百丈”,张开嘴轻轻一吹,彩色绸带竟如瀑布般倾泻而出,足足拉出百丈之长,观众看得目瞪口呆,掌声雷动;而 “碎纸还魂” 更是绝了 —— 他将纸片撕得粉碎,对着碎片呵一口气,转眼间,纸片又变回了完整的纸张!这场表演让他声名大噪,“朱连奎” 三个字成了上海滩最响亮的招牌,连报纸都争相报道:“朱大魔术师,技惊四座,堪称神乎其技!”

朱连奎的成功秘诀,在于他深谙 “接地气” 的艺术真谛。别的魔术师追求华丽舞台,他偏要把生活搬进表演:用竹篮、瓷碗、绸巾这些寻常物件当道具,把集市吆喝、市井传闻融入表演台词。他的 “空竿钓鱼”,拿着一根普通竹竿往空中一甩,瞬间钓上活蹦乱跳的大鱼,还不忘调侃:“这鱼啊,是从苏州河追着我来的!” 这种充满烟火气的表演,让观众倍感亲切,也让传统戏法焕发出新的生机。

随着名气暴涨,朱连奎的商业头脑也展露无遗。他不仅频繁受邀参加上海各大戏院、游乐场的演出,还开创了中国魔术史上的多个 “第一”:他是最早将魔术表演与商业广告结合的艺人,曾为香烟品牌设计专属魔术,在表演中巧妙植入产品,引得观众争相购买;他还组建了中国最早的魔术团队 “振环魔术社”,培养出一批优秀魔术师,让魔术从街头杂耍走向专业舞台。据说,当时他的演出酬劳高得惊人,一场表演的收入,抵得上普通工人一年的工资。

然而,朱连奎最令人敬佩的,是他骨子里的爱国情怀。清末民初,洋魔术师凭借新奇的西方魔术在中国赚得盆满钵满,甚至贬低中国传统戏法。朱连奎不服气,专门编排《大碗飞水斗西洋》等节目,用精湛技艺证明中国魔术的魅力。在一次国际魔术比赛中,他面对外国魔术师的挑衅,从容表演 “大变活人”,将传统戏法中的 “遁术” 与现代创意结合,让外国同行心服口服,扬眉吐气地捍卫了中国魔术的尊严。

1920 年代后,朱连奎逐渐淡出舞台,但他留下的传奇故事,却永远刻在了中国魔术史的扉页上。他用一生证明:真正的 “魔法”,不在于华丽的包装,而在于对传统的坚守与创新。如今,当我们惊叹于现代魔术的炫酷特效时,依然能从朱连奎的 “土味魔法” 中,感受到中国传统魔术的独特魅力 。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。