近日,上海一起老父状告女儿索要赡养费的案件,将家庭伦理的困境赤裸裸地展现在我们面前。

破碎的家庭,沉重的负担

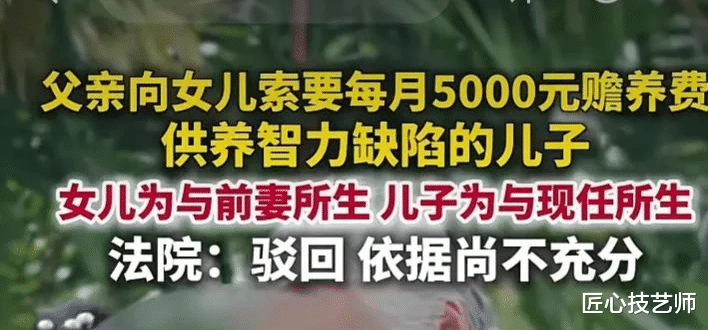

故事的主人公是一位年迈的父亲,他无力独自照顾智力残疾的儿子,便将女儿沈女士告上法庭,要求她每月支付5000元赡养费,用于雇佣保姆。法院最终驳回了他的诉讼请求,一时间,舆论哗然。

事情的来龙去脉是这样的:1996年,老夫妇离婚,多年后父亲再婚。再婚后,老来得子,却是个智力残疾的孩子。女儿沈女士早早成家,婚后便和家人分开居住。如今,老父亲年事已高,身体状况每况愈下,面对需要特殊照料的智残儿子,他心力交瘁,无力承担高昂的保姆费用,这才无奈之下,将女儿告上法庭。

沈女士幼年经历了父母离异,或许在她心中,对这个重组家庭,对这个智残弟弟,情感上存在着隔阂。老父的诉求,对于她来说,无疑是一个沉重的负担。

法律与道德的拷问

我们不得不思考,女儿真的没有赡养智残弟弟的义务吗?从法律层面来说,沈女士的弟弟已经成年,她通常不负有法定的抚养义务。《民法典》中关于子女赡养父母的规定,也更多指向对父母的赡养。

可道德的边界又在哪里呢?血浓于水,亲情似乎不应该被冷冰冰的条文所束缚。但如果沈女士自身也面临着经济压力,或者对父亲和弟弟的情感早已淡漠,我们又该如何评判她的选择?面对家庭困境,子女的责任边界,真的有一条清晰的界限吗?

舆论的沸腾,社会的缩影

这起案件在网络上引起了广泛的讨论,各种声音交织在一起,折射出复杂的社会情绪。有人同情老父亲的遭遇,认为女儿应该承担起家庭的责任;有人理解沈女士的难处,认为老父亲不应强求;还有人呼吁社会关注智残人士的养老问题,希望政府能够提供更多的支持。

这些评论,反映了中国社会老龄化、残疾人保障等问题日益突出。在快节奏的现代生活中,传统的家庭养老模式正面临着巨大的挑战。我们对于家庭伦理的认知,也随着社会的发展,不断地发生着变化。

情与法的平衡,希望的光芒

赡养费案件的背后,是家庭伦理、法律责任和社会保障等多重因素交织的复杂局面。它提醒我们,养老问题不仅仅是家庭内部的问题,更是全社会需要共同面对的挑战。

我们不能仅仅依靠家庭的力量来解决养老问题,需要政府加大对残疾人及其家庭的扶持力度,建立更加完善的社会保障体系。同时,家庭成员之间也应该加强沟通,互相理解,共同面对困境。

当然,法治社会,要尊重法律的判决,但人情社会,也要提倡互相帮助,互相理解。当法律与道德发生冲突时,我们需要在情与法之间寻求平衡。虽然面临困境,但希望依然存在。只要我们共同努力,相信未来的养老保障体系会更加完善,社会支持网络会更加强大,每个家庭都能找到属于自己的幸福。

你觉得姐姐应该承担赡养智残弟弟的费用吗?欢迎在评论区留下你的看法。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。