不准关闸!巴铁深夜致电北京后,中印巴三国水权博弈的生死72小时

2025年4月,南亚地区爆发了一场由水资源引发的严重国际危机。印度政府单方面开启上游大坝闸门泄洪,导致下游巴基斯坦境内大面积农田和村庄被淹,2000万人的生计受到直接威胁。这一事件不仅凸显了跨境水资源管理的复杂性,更揭示了水权作为战略武器在南亚地缘政治中的关键作用。

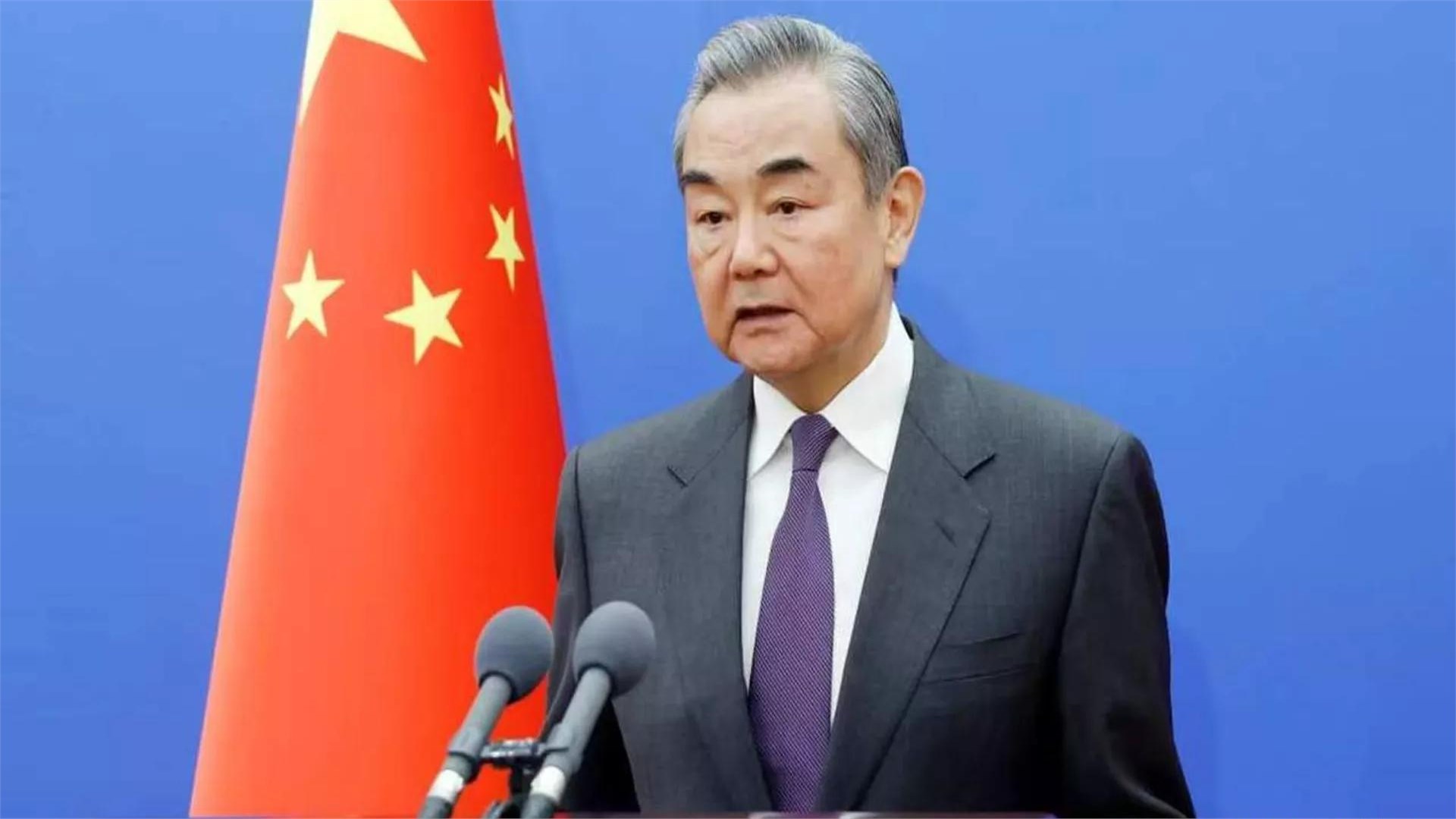

本文将系统分析此次危机的背景起因、发展过程、各方反应及长远影响,特别聚焦于巴基斯坦向中国外长王毅紧急求援、中方18字表态的外交深意,以及印度"水武器"战略的区域安全影响。通过这一典型案例,我们可以深入理解气候变化时代水资源争端的升级模式与解决路径。

危机背景:从恐怖袭击到水资源战争

2025年4月22日,印控克什米尔地区发生一起自杀式爆炸袭击,造成5名印度士兵死亡。印度政府迅速将矛头指向巴基斯坦,尽管缺乏确凿证据,莫迪政府仍采取了一系列报复措施。在军事层面,印度向克什米尔实控线增派兵力,使该地区驻军总数超过50万,双方军队连续多日交火,互射炮弹达417枚。在经济与外交层面,印度关闭边境口岸、暂停双边贸易并驱逐巴基斯坦外交官,使两国关系降至冰点。

然而最具战略威慑力的行动发生在水资源领域。4月25日,印度宣布暂停执行《印度河水条约》,直接切断了流向巴基斯坦的灌溉水源。5月13日,印度进一步升级行动,在未提前72小时通知巴方的情况下,突然全开杰赫勒姆河上游大坝闸门,以每秒8000立方米的流量向下游泄洪。这一水量相当于每分钟向巴基斯坦境内倾倒3个标准游泳池的水量,导致信德省小麦田积水深度超过1米,17个村庄被淹,230万公顷耕地受到影响。

巴基斯坦全国80%的农业灌溉和60%的电力供应依赖印度河水资源。突如其来的泄洪行动使巴方面临三重危机:粮食安全危机(小麦主产区被淹)、能源危机(水电站运行受阻)以及生态危机(水土流失与盐碱化加剧)。旁遮普邦农民阿米尔的遭遇颇具代表性——"我家的麦子再有20天就能收,现在全完了"。印度这一被巴方称为"水恐怖主义"的行动,实质上是将水资源武器化,试图通过非军事手段削弱巴基斯坦的经济基础和国家稳定。

巴基斯坦的应对策略:军事威慑与外交求援

面对印度的"水武器"攻势,巴基斯坦采取了双轨应对策略:军事强硬表态与外交紧急求援。在军事层面,巴方明确警告印度"不准关闭大坝",并表示"一旦水资源遭到侵害,将以军事行动全力反击"。

巴基斯坦国防部长阿西夫坚决驳斥印度指控,强调袭击事件为"印度本土滋生的乱象",与巴方无关。作为对等回应,巴政府宣布对印度全境实施领空管制,全面暂停双边贸易,并要求印度驻巴军事顾问团队离境。

在外交层面,巴基斯坦深知单凭自身难以制衡印度的水资源优势,遂启动多边外交求援机制。4月28日凌晨3点,巴基斯坦总理府紧急致电中国外长王毅,请求中方介入调停。巴方选择向中国求援基于三重考量:首先,克什米尔地区与中国接壤,局势升级可能影响中国边境安全,需提前沟通避免误判;其次,美国与以色列已明确表态支持印度,巴基斯坦需要中国这一联合国安理会常任理事国的政治支持;最后,中国作为巴基斯坦"铁杆朋友"和"全天候战略合作伙伴",在历次印巴危机中都发挥了关键平衡作用。

在通话中,巴外长达尔清楚阐明了巴方立场:反对事态升级,致力于管控形势,并承诺与中方保持密切沟通。这一外交行动体现了巴基斯坦的危机处理逻辑——将双边冲突国际化,借助中国等大国的政治影响力约束印度行为。同时,巴方也向中东"石油大户"国家寻求支持,构建更广泛的反制联盟。

中国的平衡外交:18字表态的战略深意

中国外长王毅在与巴外长的通话中作出了18字关键表态:"跨境水资源应公平利用,各方需协商解决"。这一看似中立的声明实则包含多层战略考量,体现了中国在南亚复杂地缘格局中的平衡艺术。

从国际法理层面看,中方表态直接呼应了《联合国国际水道法公约》第7条"不造成重大危害"原则,尽管印度未批准该公约。同时,这18字也暗含对1960年《印度河水条约》精神的坚持,该条约规定印度应提前72小时通报泄洪计划,而印度此次仅提前12小时通知巴方,明显违反条约义务。中方通过软性法律话语既表达了对巴基斯坦的立场支持,又避免了直接指责印度的外交尴尬。

从政治信号层面解读,王毅的18字声明向印度传递了明确警示。中国作为上游国家,在雅鲁藏布江等跨境河流开发问题上与印度存在长期争议。印度一方面反对中国在雅鲁藏布江建坝,声称会损害下游利益,另一方面却对巴基斯坦实施"水断供",这种双重标准遭到中方间接批评。中国通过强调"公平利用"和"协商解决"原则,实际上是为未来中印水权谈判预设框架,同时也警告印度不要进一步升级水资源武器化行动。

从战略支持角度看,王毅在与巴外长通话中还强调中巴是"铁杆朋友",表示中方"支持巴基斯坦维护自身主权"。这两个"支持"表态给巴基斯坦吃下定心丸,表明中国不会坐视印度单方面改变区域力量平衡。值得注意的是,中方表态既展现了与巴方的特殊友好关系,又保持了适度克制,没有像美俄那样在危机中"罕见沉默",也没有过度刺激印度。

中国此次外交介入反映了其一贯的南亚政策:在坚定支持巴基斯坦核心利益的同时,避免直接卷入印巴双边争端;通过多边机制和国际规范而非单边行动来调解冲突;将水资源争端与更广泛的地缘战略布局(如中巴经济走廊)相协调。

印度的战略算计与区域影响

印度此次"泄洪行动"绝非临时决策,而是经过精密战略算计的地缘政治举措。从直接动因看,莫迪政府需要转移国内对克什米尔恐袭事件的关注,通过对外强硬姿态凝聚民族主义情绪。从战略纵深分析,印度此举意在测试三方面反应:一是巴基斯坦的军事反击红线;二是中国在南亚危机中的介入程度;三是国际社会对水武器化的容忍度。

印度的行动建立在其水文战略优势基础上。作为上游国家,印度控制着流向巴基斯坦的6条主要跨境河流,掌握着巴基斯坦经济命脉的"水龙头"。2019年取消印控克什米尔自治地位后,印度就曾通过修建水坝、改变河道等方式挤压巴方生存空间。此次直接暂停《印度河水条约》,标志着印度水战略从"渐进施压"转向"公然武器化"。

值得注意的是,印度在将水资源武器化的同时,却强烈反对中国在雅鲁藏布江的水电开发。印度外交部多次声称中国大坝威胁下游生态,要求中国"确保下游国家利益"。这种双重标准暴露了印度的战略虚伪——正如分析所指出的,"印度自己拿河水当武器,转头却疯狂阻挠中国在雅鲁藏布江建水电站",是典型的"只许我放火,不准你点灯"。

印度的行动对区域安全架构产生了深远冲击。一方面,它打破了南亚水资源管理的脆弱平衡,使已有64年历史的《印度河水条约》名存实亡;另一方面,它开创了将水资源作为战略武器的危险先例,可能引发其他跨境河流沿岸国的效仿。更严重的是,水危机与军事对峙相互叠加,使两个核武器国家走到了"核按钮旁的生死博弈"边缘。

危机启示与水资源治理新路径

2025年印巴水危机为我们提供了气候变化时代跨境水资源管理的多重启示。从此次事件的发展轨迹和各方互动中,我们可以提炼出未来预防和解决类似争端的可能路径。

多边协调机制的缺失在此次危机中暴露无遗。1960年《印度河水条约》既未规定极端气候下的应急条款,也缺乏有效的争端解决机制。当印度单方面暂停条约执行时,既没有第三方仲裁机构可以进行干预,也没有预设的制裁措施约束违约方。未来需要构建更具弹性和强制力的多边水治理框架,可能在上海合作组织或联合国亚太经社会框架下建立常设的水资源协调机构。

技术性解决方案的潜力尚未充分开发。在此次事件中,巴方通过卫星监测及时发现印度泄洪行动,争取了宝贵的12小时预警时间。这提示我们,实时水文数据共享、AI洪水预测模型等技术创新可以降低水资源争端的政治敏感性。中巴经济走廊框架下的水电合作项目(如迪阿莫-巴沙大坝)也可作为技术合作的平台,将单纯的水权争夺转化为互利共赢的联合开发。

"水-能-粮"纽带治理理念亟待推广。巴基斯坦之所以对印度断水如此脆弱,根源在于其经济结构失衡——农业占GDP25%,80%农田依赖印度河灌溉,60%电力来自水电。未来应通过多元化能源结构(如中巴经济走廊的煤电、风电项目)、节水农业技术和粮食储备体系,降低对单一水源的依赖度。国际社会可通过技术援助和资金支持,帮助下游国家构建更具韧性的资源安全体系。

中国的建设性角色在此次危机中得到凸显。中方的18字表态既维护了国际水法基本原则,又为局势降温发挥了关键作用。未来中国可在三方面深化参与:一是推动建立基于"一带一路"的水资源合作伙伴关系;二是在雅鲁藏布江开发中主动践行透明、公平的跨境水管理原则,树立负责任上游国形象;三是利用与印巴双方的沟通渠道,促进水资源争端预防外交。

结论

2025年印巴水危机是21世纪水资源地缘政治的典型样本。印度通过单方面泄洪将水资源武器化,巴基斯坦借助与中国的"铁杆"关系寻求制衡,中国则以18字精妙表态既支持巴方又约束印方。这场危机揭示了气候变化背景下"水战争"的现实风险,也凸显了跨境水治理机制的紧迫需求。

长远来看,随着冰川融化和降雨模式改变,南亚水资源紧张局势将进一步加剧。国家间的水权争夺可能从零和博弈转向合作开发,关键在于构建基于科学、法律和互信的区域治理体系。中国的"一带一路"倡议和全球发展倡议可为跨境水合作提供平台,将"生命之源"从冲突导火索转化为和平纽带。

此次危机中,中方的平衡外交既维护了地区稳定,又捍卫了国际规范,为大国参与区域水资源治理提供了有益范式。未来南亚水安全的实现,最终取决于印巴能否超越对抗思维,以及国际社会能否构建公平、有效的多边协调机制。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。