东汉末年动荡的起因–三国始

一提起三国的故事,相信很多人都耳熟能详,这是一个英雄辈起的时代,在这热血沸腾的年代,也隐隐伴随有一抹悲情的色彩。

从“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的慷慨激昂,到“人生如梦,一尊还酹江月”的无奈感叹。

与其说是命中注定,不如说造化弄人,曹操、孙权、刘备、诸葛亮等人辛辛苦苦几十年最后却在为他人做嫁衣。

这就怪不得有人会偏激地认为:“三国耗尽英雄气,两晋尽是鼠辈出。”

《三国演义》中的一句:“天下大势,分久必合,合久必分。”既道出历史宿命论的定数,又道出了对历史表面现象的总结,历史发展是必然性与偶然性的统一,人类社会更多的是在分合中螺旋式发展。

说起三国的起因,很多人都会想到汉灵帝宠信十常侍,导致政治紊乱,农民流离失所,最终爆发了黄巾起义,拉开了三国的序幕。

其实十常侍擅权只是原因之一。

党锢之争,外戚专权、频仍的自然灾害以及意识形态上对图谶的依赖等,在这些因素的共同作用下导致了东汉末年的动荡。

不过,大部分人依旧会把问题的矛头直指宦官,殊不知宦官只不过是皇权的延伸,权力的工具而已。

接下来我将从几个方面阐述东汉末年动荡的原因。

一、土地兼并

东汉政权从建立之初就带有 “豪强政权” 的底色。

光武帝刘秀,深知土地兼并是国家稳定的隐患,他企图通过度田令,调查耕地面积和户籍,以这种方式解决日益严重的土地兼并问题。

度田令的实施必然会影响到地主豪强的切身利益,因而遭到地方官员和豪强地主的抵制,进而引发了两起事件:一是地方官员由于依附地方豪强,在在调查中弄虚造假,二是爆发了地方叛乱。

光武帝严惩造假的地方官员,对叛乱集团采取分裂和怀柔的政策。

同时也不再强制推行度田令,但是也没有彻底放弃。

度田令虽然在形式上成为东汉朝廷的定制,但是它并没有发挥出应有的作用,既没有真正解决豪强隐瞒土地、人口的问题,更无法解决土地兼并的问题,这为东汉的覆灭埋下了伏笔。

当然,豪强不仅来自官僚以及地方还有外戚!

二、外戚专权

汉高祖刘邦虽然通过白马之盟“非刘氏而王者,天下共击之”的方式预防非刘姓成为诸侯王,但是随着他的去世,吕后开始大封吕氏一族,起先,刘邦的七子均获封为王,后经吕后的清除,其中五人被害,最后仅剩代王刘恒也就是后来的汉文帝和淮南王刘长。

汉平帝驾崩后,王莽于公元8年,自立为王,改国号为“新”。

外戚王莽篡汉,令外戚的专权达到了顶峰。

光武帝建立东汉后,由于有王莽的前车之鉴,对外戚防备很严。

在经济上可以多次给予赏赐,但是在政治上采取抑制政策:

帝遵奉建武制度,无敢违者。后宫之家,不得封侯与政。

明帝遵奉光武帝对于外戚的制度。

因此,在东汉早期,外戚并没有获得野蛮生长的土壤。

东汉的皇帝对于外戚有一种天然的抵触。

虽然抵触,但是东汉时期的外戚专权更加地频繁,主要的原因跟皇帝继位时的年龄太小有关。

汉和帝继位时只有10岁、殇帝只有100多天、安帝13岁、顺帝11岁、冲帝2岁、质帝8岁、桓帝15岁、灵帝12岁、献帝11 岁。

这就为外戚的专权留下了很多操作空间和空档期。

和帝时期的,窦宪。

安帝时期的,邓骘。

顺帝时期的,阎显。

桓帝时期的,梁冀。

外戚为了确保自己的权利可以长久存在,一方面会选择年龄相对较小的刘氏宗亲继位,便于对其进行控制;另一方面,他们还会竭尽全力限制皇帝培养自己的亲信,甚至为了从根本上解除可能存在的危险,还会杀害皇帝。

比如,质帝就因为在背后称梁冀为:“跋扈将军”便被梁冀毒害。

有鉴于此,不管是从皇权的维护,还是人身安全,皇帝都需要扶持一股力量,应对来自外戚的威胁。

正如白居易的诗中所言:

周公恐惧流言日,王莽谦恭未篡时。

向使当初身便死,一生真伪复谁知?

这个时候,平时跟皇帝最亲近的宫中宦官,成为了最佳人选。

三、宦官擅权

说起宦官擅权,很有必要了解一下宦官的起源。

宦官的名称,古已有之。

宦,原本是星座的名称,因为它在帝星之侧,所以用来称呼皇帝周围亲幸的人。

据《通典·职官九·诸卿下·内师生》记载:

“天文有宦者四星,在帝座之西。周官有宫正、宫伯、(皆主王宫,中官之长。)宫人、(掌王之六寝。)内宰、(理王内之政令,以阴礼教六宫。)阍人、(掌守王宫。)寺人。”

东汉以前,充当宦官的并非都是阉人。

据《后汉书·宦者列传》记载:

“汉兴,仍袭秦制,置中常侍官,然亦引用士人,以参其选。”

到了刘秀之后,才开始全部使用“阉人”。

同样来自《后汉书·宦者列传》记载:

“中兴之初,宦官悉用阉人,不复杂调他士。”

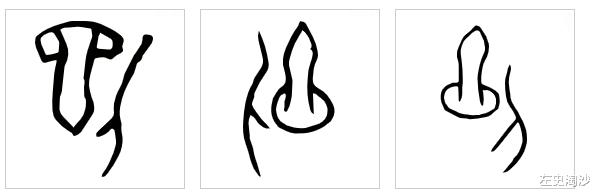

关于宫刑的记载在甲骨文中可以找到证明。

对于女性,宫刑施行于女性的是幽闭,施行于男性的则是去势—割去生殖器,也就是所谓的“剢”。

剢字是割男子生殖器的象形,为椓刑即宫刑的专字。

椓的甲骨文,图片来自汉典网

宦官相对于低级官吏社会联系更少,几乎与世隔绝,“中人无外党,精专可信”,他们更便于被皇帝所控制。

宦官的独特性质,决定了他们与皇权的寄存关系,这也就决定了,他们对皇帝的忠诚。

同样的,皇帝也会信任这群无法延续后代的“刑余之人”。

汉和帝时期,太后临朝称制,其兄窦宪“内干机密,出宣诰命”掌握着朝政大全,此时“窦氏父子兄弟并居列位,充满朝廷”“刺史、守令多出其门”。

这势必威胁着皇权的安全,皇帝想要重新掌握实际的权力,就需要寻找可以仰仗的力量。

是时,宪兄弟专权,帝与内外臣僚莫由亲接,所与居者阉宦而已。帝以朝臣上下莫不附宪,独中常侍钩盾令郑众,谨敏有心几,不事豪党,遂与众定议诛宪,以宪在外,虑其为乱,忍而未发。

外戚的专权,导致皇帝与外臣缺少了直接沟通联络的渠道,而士族官僚对于外戚的依附,则令皇帝对于朝臣产生了信任危机,在外戚与朝臣的双重作用下,皇帝被推向了宦官集团。

四、党锢之争

东汉中后期政治日益腐败,党人清议渐渐进入高潮,随着外戚势力的减弱,党人与宦官的矛盾开始加剧。

第一次党锢之争的背景是,司隶校尉李膺平素经常与热衷于讨论时政的太学生们结交密切。

宦官党羽张成,故意指使其子在大赦前杀人。

大赦后,李膺坚决将其子收捕处死。

宦官唆使张成的弟子以李膺等人“养太学游士,交结诸郡生徒,更相驱驰,共为部党”为由上书诬告,虽是诬告,但是李膺等人的行为确实也有结党的显性特征。

结党是皇帝于外戚势力外,另一个禁忌。

而这一点,恰恰被宦官精确的捕捉到。

第一次党锢之争由此而发。

经过太尉陈蕃、尚书霍谞、城门校尉窦武的上书请救,以及李膺等人在狱中多次举报宦官子弟的不法行为,宦官惧怕,党人才被赦归田里,禁锢终身。

桓帝死后,灵帝即位,外戚窦武凭借皇太后父亲的身份拜为大将军,他与太傅陈番谋诛宦官,但因谋事不密,反遭宦官杀害。

宦官侯览曾被张俭弹劾过家人的罪行,于是让张俭的乡人朱并诬告张俭与乡人 24 人“别相署号,共为部党,图危社稷”。

同样的配方—“共为部党”,却屡试不爽。

不仅如此,宦官还把打击的对象扩大化,大长秋曹节又奏捕前党人,李膺、杜密、范滂等百余人皆死狱中,死徙废禁者六七百人,这便是第二次党锢之祸。

外戚势力以及两次党锢之祸后,外戚以及士族阶级均受到打压,政治平衡发生倾斜,政治环境遭到破坏,宦官集团占据了上风。

如果仅仅是政治腐败,狗咬狗,其实统治还可以勉强维持,只是当人祸与天灾产生化学反应,社会矛盾会被猛烈激化。

五、自然灾害

在桓帝与灵帝统治的将近43年间,地震、水灾、旱灾、瘟疫等灾害轮番肆虐,这是不争的事实,这一时期是中国古代史上灾害异常频发、对社会破坏力极强的时期之一。

天灾之后往往伴随着人祸。

政治的腐败,直接导致官方无法组织起有效的救灾、资源调配等应急工作,用以缓解百姓的生存压力。

“人相食”“夫妇相食”的人间惨剧屡屡见于笔墨之间。

自然灾害不仅摧毁了人民生活的物质基础,使得流民人数加剧,也令百姓心里承受了极大的阴影和创伤,五斗米道和太平道借此登上历史舞台,以治病的方式吸引教众,聚集教徒。

以谶纬为意识形态的东汉,开始被谶纬反噬,东汉的统治地位开始动摇。

六、谶纬之学

汉光武帝刘秀称帝在一定程度上得益于谶纬。

王莽末年,流传着“刘秀当为天子”的谶言。

及莽末,道士西门君惠言刘秀当为天子,遂谋立子骏。

刘秀集团刻意利用这一谶语,大造舆论,构建自己起兵以及称帝的合法性。

光武避吏新野,因卖谷于宛。宛人李通等以图谶说光武云:“刘氏复起,李氏为辅。”

称帝之后,他“宣布图谶于天下”,把民间预言上升为官方的意识形态,并进一步强化,对不认可谶纬说的郑兴、尹敏等儒生不再重用。

汉章帝时期召开的 “白虎观会议”中,更是使用纬书解释经义的现象,谶纬说和儒家思想相互结合,并将其融入儒家经典体系中。

只是任何事情都有两面性,统治者可以利用意识形态维护和加强自己的统治。另一方面,被统治阶级同样可以利用拥有广泛群众基础的意识形态反对或者推翻统治阶级。

“苍天已死,黄天当立,岁在甲子,天下大吉”

这是利用魔法打败魔法的经典之作,创始人就是大名鼎鼎的张角!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。