【前言】

1970年1月12日晚上,马鸿逵刚从医院做完手术回家不久,突然觉得喘不上气。家人发现他试图起身,立刻上前扶他。稍微缓过来后,他握住四姨太刘慕侠的手,严肃地交代了一件重要的事情。

随后,马鸿逵的整个生命历程如同放映电影般在他心中迅速回放。

【马鸿逵投靠蒋介石】

蒋介石刚打完桂系,正打算对付冯玉祥,没想到冯的部下突然倒戈,发来电报表示支持。这个消息让蒋介石十分高兴,因为时机正好,省去了他不少麻烦。

蒋介石随即回电,对马鸿逵、韩复榘、石友三三人给予高度评价。同时,他命令将马鸿逵的第17师扩充为讨逆第11军,任命马鸿逵为该军军长,并拨付了30万银元作为军费。

1930年4月,中原大战即将打响。蒋介石为了对付桂系的李宗仁,命令当时担任安徽省主席的石友三前往广东参战。然而,石友三和韩复榘已经被唐生智拉拢,两人迅速叛变,转而对抗蒋介石。

当时,马鸿逵被安排在徐州驻防。韩复榘与他交情颇深,便向他透露了联合桂系共同对付蒋介石的策略,打算从南北两线发起攻势,并邀请他参与行动。不久后,韩复榘派人秘密联系石友三和马鸿逵,在徐州召开了一次紧急会议,详细商讨了反蒋的具体作战方案。

会议结束后,马鸿逵心里有些不安。他不太想参与韩复榘和石友三的反蒋行动,因为他觉得蒋介石为人还不错。不过,他也不好驳韩复榘的面子,所以在会上没有明确表态。回到家后,马鸿逵反复思考,最终决定私下向蒋介石汇报这件事。

次日清晨,马鸿逵便驱车从徐州赶往南京。抵达蒋介石的住所后,他毫不隐瞒地将韩复榘等人密谋反蒋、投靠唐生智的计划全盘托出。蒋介石听完,顿时怒火中烧,脸色铁青。

蒋介石在公开场合对马鸿逵大加赞赏,但私下里却迅速采取了双重策略。他首先不动声色地安抚韩复榘,同时将石友三调往浦口地区,以阻止韩、石两军的联合。紧接着,他集结大量兵力,对唐生智的部队发动了猛烈攻势。

经过仔细考虑,韩复榘从支持唐生智转变为反对他。结果,孤立无援的唐军被蒋介石彻底击败,全部覆灭。在解决了唐生智之后,蒋介石又计划除掉石友三。看到这种情况,马鸿逵假装好意,让他父亲马福祥前往南京为石友三向蒋介石求情,请求饶他一命。

面对急需人才的局面,蒋介石意识到树敌过多并非明智之举。为此,他采取了折中方案,将石友三的部队交由韩复榘统领,以此化解了对石友三的处罚。这一决定既维护了军队的稳定,又避免了不必要的冲突,体现了蒋介石在用人问题上的权衡与考量。

事件发生后,蒋介石调整了人事安排。他任命马福祥接任安徽省主席一职,原由石友三担任。同时,他委派韩复榘出任山东省主席,并安排马鸿逵作为韩复榘的副手,两人共同负责山东地区的防务工作。这一系列人事调动旨在加强地方管理,确保各地区的稳定与安全。

中原大战尘埃落定,蒋介石成为最终赢家。战事结束后,马鸿逵被委任为讨逆军第15路总指挥。这一任命使他的军事力量得到显著提升。

【马鸿逵在宁夏长达17年的罪恶统治】

中原大战刚平息,蒋介石就开始琢磨怎么管住手底下的那些军阀。他注意到杨虎城的部队正往西边扩张,心里有点不踏实。为了防着杨虎城,他琢磨着让马鸿逵去甘肃当主席,好盯着杨虎城,别让他闹出什么幺蛾子。

当时,蒋介石询问马福祥的看法,马福祥认为马鸿宾的性格比儿子马鸿逵更稳重。因此,蒋介石决定任命马鸿宾为甘肃省主席,而让马鸿逵担任宁夏省主席。然而,马鸿逵对去宁夏的安排并不满意,对父亲的决定也产生了不满。

就在这个时候,蒋介石开始对鄂豫皖革命根据地发动了第四次“围剿”。他得知马鸿逵不愿意前往宁夏,于是再次下令,要求他带领部队前往河南的许昌和漯河地区,参与对红军的“围剿”行动。

接到命令后,马鸿逵立即行动,他安排直属部队留守许昌,其他部队则前往漯河和信阳。为了避免与红军直接交锋,他指示部队尽量避免正面冲突,以保存实力。当马鸿逵的部队抵达豫南时,正值水稻收获季节。由于马部行军从不携带补给,所到之处都遭了殃。当地百姓不仅无法保住水稻,连耕地的牛也被抢走。

面对这种情况,蒋介石选择了默许的态度。然而,马鸿逵迟迟未对红军采取行动,这让蒋介石感到十分不满。当时,马鸿逵的主力部队一直驻守在信阳,无论蒋介石如何催促,他总是找各种借口推脱。

面对局势,蒋介石迅速部署,调动刘峙和胡宗南的部队,对马鸿逵的军队形成南北夹击之势。他明确表示,如果马鸿逵再不采取行动,将立即对其采取军事打击。同时,蒋介石通过马福祥向马鸿逵传达命令,要求他立即出兵响应。

尽管心有不甘,马鸿逵还是听从了蒋介石的命令,带兵参与了针对鄂豫皖苏区的军事行动。这次服从命令的表现,非但没有让蒋介石对他更加信任,反而让两人之间产生了难以消除的隔阂。这种微妙的矛盾在日后逐渐显现,成为影响他们关系的一个重要因素。

1932年末,西北地区局势动荡,蒋介石重新指派马鸿逵担任宁夏省主席。在他上任之前,为了限制其势力扩张,蒋介石以“剿共”为由,安排马鸿逵与马鸿宾的部队进行调换。具体做法是,马鸿逵的主力部队继续驻守信阳,而马鸿宾在甘肃新组建的第7师则被划归马鸿逵指挥。

马鸿逵心里火冒三丈,却只能咬牙听从。但他可不是任人摆布的软柿子,绝不会轻易就范。

当晚,马鸿逵召集会议,对部队进行重新部署。他挑选出精锐力量,组建了三个独立旅,立即调往宁夏。同时,他决定将三四千名战斗力较弱的士兵留在信阳驻守。

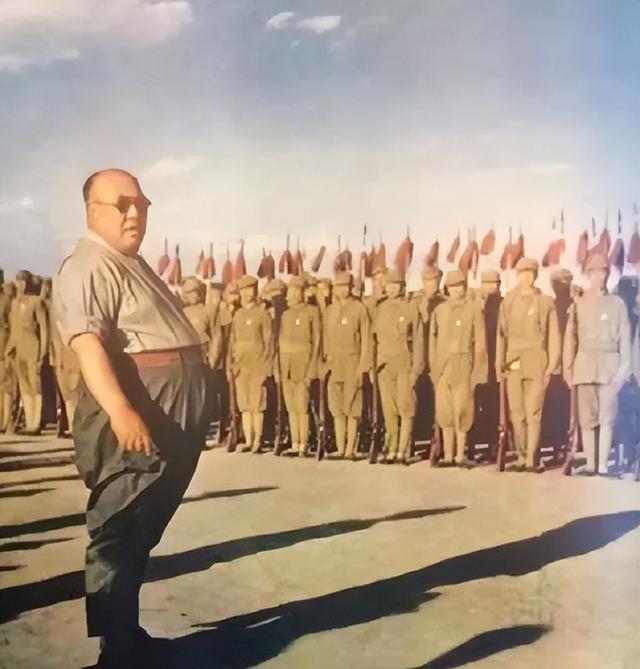

1933年2月,马鸿逵被任命为宁夏省主席,同时兼任国民党宁夏省党部主任委员和第15军总指挥。手握党政军三大权力,马鸿逵在宁夏开始了长达17年的专制统治。

马鸿逵一接手工作,就把原来的官员都换掉了,主要提拔了15路军的成员。他特别看重军队的发展,曾经对身边的人说过:

掌控军队即意味着掌握实权,而实权在手便能聚敛财富,财富的积累则能带来无尽的资源和影响力。这种循环关系揭示了权力与财富之间的紧密联系,表明在特定历史背景下,军事力量是获取和维持统治地位的关键因素。

1933年冬天,孙殿英率军攻打宁夏,马鸿逵趁机以抵抗孙军为由,在民间大量强征壮丁。随后,他组建了三个警备大队。到了抗日战争时期,马鸿逵再次以抗战为名,继续强行征召百姓入伍。据当时知情者回忆:

抗日战争爆发后,马鸿逵依据国民党中央颁布的《兵役法》,从1938年起公开招募士兵。该法规定,每个家庭如有三个或五个适龄男性,需分别抽选一人或两人入伍,且所有18至45岁的健康男性都必须接受严格的军事训练。1939年,他又进行了两次大规模的征兵。对于那些家中有两个或更多适龄壮丁的家庭,必须参与抽签决定谁去服役。此外,他还推行了一系列严苛的政策,如“大配小”、“三代合一户”和“五世不分家”,这些政策严格限制了家庭的分裂和财产的分割。自1940年起,民政厅多次调整保甲制度,核查和重新编制户口,主要目的就是通过“并户”来增加每个家庭中的壮丁数量,从而扩大兵源。

经过这一系列举措,宁夏迅速转变为军事重镇。数据显示,当地72万居民中,马鸿逵的部队比例高达七分之一。这意味着,每七位宁夏人中就有一人隶属于他的军队。

马鸿逵在军队管理上独树一帜,他发明了一种特殊的管理方式,叫做“奴才法”。简单来说,他评判下属的标准就是看他们能不能在挨打挨骂的时候一声不吭,完全服从。

马万荣是马部168师502团的团长,军事才能突出,马鸿逵有意提拔他为旅长。然而,马鸿逵对他的忠诚心存疑虑。为了试探他,在一次部队集训中,马鸿逵故意挑刺,将他绑起来狠狠责罚。马万荣反应机敏,不仅没有抱怨,反而主动写了悔过书交给马鸿逵。没过多久,他就被任命为第2旅旅长。

马鸿逵的势力逐渐扩大,原先跟随他的士兵们纷纷晋升为高级军官。马鸿逵坚信这些老兵对他忠心耿耿,在战场上绝不会倒戈。

马鸿逵不仅在军队中拥有绝对的控制权,还在政治和党务领域具备强大的影响力。他曾经毫不掩饰地宣称,自己的言论就是法律。此外,他还善于操纵公众舆论,以达到自己的目的。

1947年年底,国民党计划举行“行宪国民代表大会”,并选举“总统”。在这之前,各省需要先选出参加“国民大会”的代表。马鸿逵得知这一消息后,迅速下令在各地区制作大量投票箱,并印刷了数量庞大的选票。同时,他还公开发表演讲,表面上呼吁民众选出他们“敬爱”的“国民代表”。

宁夏的民众对此事毫不关心。有人直言,我们连温饱都成问题,谁当选代表与我们无关。马鸿逵同样不理会民众的想法,只专注于自身利益。在他的操纵下,宁夏的“国大代表”名单最终确定:马鸿逵位居榜首,他的四姨太刘慕侠紧随其后,二儿子马敦静则排在第三位。

【马鸿逵客死异乡】

1948年4月,马鸿逵带着他的第四位夫人参加了“国民代表大会”。会议期间,宋美龄私下会见了刘慕侠,让她给马鸿逵带个话。宋美龄表示,蒋介石有意让马鸿逵接手西北的军政大权,但担心马步芳可能会有不同意见。因此,这件事需要马家内部先达成一致。

刘慕侠把消息告诉马鸿逵后,马鸿逵十分兴奋。等到“国民代表大会”一结束,他立刻启程前往西宁。

得知消息后,马步芳不仅为马鸿逵准备了丰盛的宴席,还特意举办了一场盛大的欢迎仪式。在仪式上,马鸿逵上台发言,表示:

甘青宁地区原本就是一个整体,我们同属这片土地。如今家乡面临困境,如果我们不站出来承担责任,还能指望谁?

随后,马鸿逵摆出一副谦逊的姿态说道:

我年纪大了,精力有限,而步芳主席正值壮年,能力出众。我建议由他来负责西北地区的事务,我愿意从旁协助,提供建议。这样的安排对工作更有利。

会议结束后,马鸿逵在马步芳等人的陪同下,参观了西宁的著名景点。在游览过程中,他们就西北地区的军事和政治事务进行了讨论。马鸿逵随后补充道:

我建议你担任西北地区的军事和行政负责人,我可以在旁边提供支持,咱们一起对抗共产党的力量。

马步芳脸上露出笑意,开口道:

"你来当我们的头儿吧,你发话,我们跟着干。"

两位心思缜密的高手在轻松交谈中展开了一场无形的较量,彼此间的智慧交锋早已悄然进行。

1949年5月,蒋介石临时变卦,任命马步芳为西北军政公署的最高负责人。此前,李宗仁曾承诺让马步芳担任甘肃省主席。马鸿逵对蒋介石的反复无常感到不满,但经过一番考虑,他认为西北军政长官只是个空架子,没什么实际意义,于是勉强接受了甘肃省主席的职位。

马鸿逵等待任命书的时间很长,却始终没有收到任何消息。经过打听,他得知马步芳有意同时担任甘肃省主席的职位。这一消息让他无法继续等待,立即前往台湾向蒋介石寻求解释。面对马鸿逵的诉求,蒋介石只是挥手示意,简单地回应:“你先回去,甘肃的事情不必着急。”

在台湾期间,他清楚地看到国民党大势已去。表面上,他向蒋介石保证会死守宁夏,私下却安排亲信在台湾和香港购置房产,同时将多年在宁夏搜刮的财富转移至香港。

8月1日,国民党正式发布任命,委任马鸿逵为甘肃省主席。同时,国民党还紧急召见马步芳前往广州,与马鸿逵进行会晤,以化解双方之间的矛盾。在阎锡山的建议下,两人共同以《古兰经》为证,宣誓将坚决保卫兰州,誓与共产党对抗到底。

就在飞往兰州的计划即将实施的前一天,马鸿逵突然改变了主意。他顾虑重重,担心一旦到了兰州,可能会被马步芳控制,被迫派兵防守兰州。马鸿逵心里清楚,自己的部队根本不是解放军的对手,这样下去无异于自寻死路。

马鸿逵将军事指挥权移交给二儿子马敦静,自己则前往重庆,在一处偏远的小镇安顿下来。没过多久,他的长子马敦厚传来紧急消息,称共产党军队已经逼近,部队士气低落,士兵们无心作战。然而,马鸿逵身处重庆,如果不采取抵抗措施,他的生命安全将面临严重威胁。

马鸿逵在指挥次子继续抵抗的同时,向蒋介石申请了专机。他原计划将宁夏的家人接走,却意外得知次子已先行飞抵重庆。随后,银川被解放,马家军彻底瓦解。身患重病的马鸿逵最终独自乘机前往台湾。

刚到台湾没多久,马鸿逵就被人告了一状,指责他和马步芳在战场上犯了错误,丢了地盘。虽然这件事后来没有下文,但让他心里一直不踏实。因此,他开始琢磨着离开台湾。

在那个时期,蒋介石的统治非常严厉,马鸿逵为了躲避严密监控,借口为其第四位夫人治病前往香港。在香港停留一年后,他通过花费大量资金并利用人脉关系,成功获得了前往美国的签证。

1953年,马鸿逵携家人从香港乘机抵达旧金山,随后迁居洛杉矶。抵达美国后,蒋介石多次发函要求他回台,但马鸿逵未予回应。

身处异域,语言障碍让马鸿逵对家乡的眷恋日益加深。到了晚年,这种怀旧之情更加浓烈。

1970年1月,马鸿逵因病住院,病情严重。某日,他突感身体极度不适,试图从病床上起身,却力不从心。此时,他意识到自己生命即将走到尽头。他紧握四姨太的手,艰难地表达了最后的愿望:“请将我的遗骨带回宁夏安葬。”

1970年1月14日凌晨,马鸿逵在美国辞世。这位曾经的宁夏省主席,未能实现叶落归根的夙愿,最终长眠于异国他乡。根据史料记载,马鸿逵的遗体被安葬在美国加利福尼亚州奥克兰市的山景公墓,结束了他传奇而争议的一生。