加强农业废弃物处理 助力农业强国建设——访中国农业大学有机循环研究院(苏州)院长李季

近期,中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划(2024—2035年)》(以下简称《规划》),提出加快农业强国建设的路线图和施工图。其中也对农业产业发展、生态转型明确了目标和要求。

中国农业大学有机循环研究院(苏州)院长李季深耕行业30年,为破解农业废弃物处理与生态转型难题提供了关键答案。面对我国年产量40亿吨的农业废弃物缺口,李季团队研发的快速堆肥技术将处理周期从3个月缩短至7天,并构建起覆盖全国500余家企业、国家级环太湖城乡有机废弃物处理利用示范区的应用网络,推动废弃物“变废为肥”。然而,当前工业化处理能力仅覆盖1.5亿吨农业废弃物,种养脱节、标准滞后等问题仍制约着产业的健康发展。

在接受中国城市报记者采访时,李季称,需借鉴欧盟分类施策、日本跨部门协同等国际经验,发展就地化智能处理技术,并结合政策与市场机制,加速“有机—绿色—生态”三位一体转型。同时,他呼吁青年投身有机循环产业与生态农场创新,将个人价值融入农业强国建设浪潮。

中国农业大学500亩水稻生态农场(临湖基地)景观鸟瞰。

中国城市报:《规划》提出,一体推进农业现代化和农村现代化。作为长期深耕有机废弃物资源化领域的专家,您认为《规划》对农业生态转型和有机循环技术发展方面有哪些启示?

李季:从农村环境角度看,应推动有机废弃物的全链条资源化利用。无论是农村的畜禽粪便、秸秆,还是城市的厨余垃圾、农业加工业的副产品,都需要通过生物转化技术制成有机肥、饲料或生物基材料(如PLA原料),形成循环经济闭环。国家2024年成立的中国资源循环集团有限公司,正是瞄准这一领域。

从农业生态角度看,我国亟需转变高投入、高消耗的传统农业模式。通过有机肥部分替代化肥,不仅能提升土壤质量,还能实现增产增效。未来,农业废弃物的处理需从环保视角出发,最终回归农业应用,形成“废弃物—资源—农业”的可持续链条。

中国城市报:《规划》提出,以发展农业新质生产力推进农业强国建设。您主持研发的城乡有机废弃物快速堆肥技术如何体现这一方向?

李季:堆肥技术本质上是将有机废弃物通过微生物作用转化为资源化产物的过程。我们团队自1993年起专注该领域,形成了从微生物筛选、设备研发到工程化应用的全链条技术体系。例如,北京校区负责基础研究,苏州研究院对接长三角产业需求,并与北京沃土等公司开展合作推广。

目前,我们的技术已实现三大突破:一是处理周期大幅缩短,从传统堆肥的3个月以上,优化至槽式工艺30天、筒仓反应器仅7天;二是微生物菌剂创新,开发出兼具快速堆肥、保氮和除臭功能的高效菌剂;三是产业化支撑,通过举办全国堆肥技术与工程研讨会、出版《堆肥工程实用手册》等方式,推动《畜禽粪便堆肥技术规范》(NY/T 3442—2019)《有机肥料》(NY/T 525—2021)等行业标准的制定。

中国城市报:您团队研发的“城乡有机废弃物高效快速堆肥关键技术与设备”已在全国500余家企业应用,并支撑了环太湖示范区建设。这些技术如何解决我国农业废弃物处理中的“效率低”与“资源化率不足”问题?

李季:我国农业废弃物年产量约40亿吨,但现有工业化处理能力仅1.5亿吨,缺口大。我们的工业化技术路线包括三类:槽式堆肥工艺,适用于100吨以上的大规模处理;筒仓密闭反应器,占地小、处理周期短,适合小型养殖场、城市厨余垃圾等;微生物菌剂,用于堆肥快速腐熟、减少养分损失和臭气排放。以环太湖示范区为例,通过建立分散式处理点,将废弃物就近转化为有机肥,既降低运输成本,又提升资源化率。

中国城市报:《规划》提出,加快推进农业全面绿色转型。您倡导的“有机—绿色—生态三位一体生产体系”如何与政策中的农业生态转型要求相结合?

李季:生态农场是农业生态转型的落地抓手。2020年,农业农村部批准发布《生态农场评价技术规范》(NY/T 3667—2020),从农场环境、种植和养殖过程、管理体系规定了生态农场评价的基本要求。农场主体可以通过节水、节药、间套作、有机肥替代、景观生态等技术,实现化学投入品减少,助力形成循环可持续发展模式。不过,应当注意的是,当前全国生态农业占比仅10%左右,仍面临较大挑战。

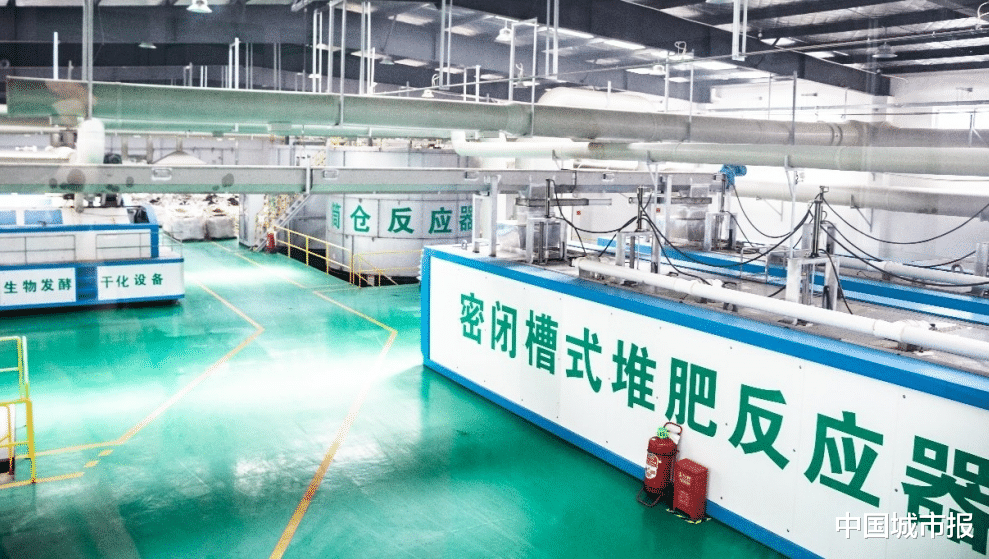

位于江苏省苏州市吴中区的环太湖有机废弃物处理利用示范中心内,运行着中国农业大学有机循环研究院(苏州)研创的连续动态槽式发酵系统和密闭筒仓反应器。

中国城市报:目前,有机肥推广仍面临农民接受度低、成本高等挑战。如何通过政策配套推动有机肥替代化肥?

李季:有机肥的社会和生态价值远高于经济价值,需多措并举进行推广。在前端处理方面,政府投资建设乡村级小型堆肥设施,降低农民使用成本。在科学引导方面,针对经济作物与粮食作物分类施策:对蔬菜大棚推广“有机肥+水肥一体化”精准施用,减少无害化处理不足导致的土壤风险;对大田作物实施“化肥减量10%+有机肥增量100—200公斤/亩”,通过示范田对比,提升农户信心。

中国城市报:在有机废弃物处理领域还需突破哪些技术或制度瓶颈?

李季:需发展就地化快速处理技术,在养殖场、行政村等源头场景实现“就地转化、就近还田”。现有堆肥技术周期长(30天以上),需研发超高温菌剂、智能反应器等,将周期进一步缩短;同时开发低成本、易操作的智能化设备,并配套实时监测系统,解决水分、温度调控依赖人工的难题。

在制度保障层面,我认为还存在以下短板:一是种养脱节,养殖密集区粪便无处消纳,而粮食主产区缺乏有机肥供应,需建立相关机制推动养殖与种植业衔接,破解“畜禽粪便无处还田”困局;二是标准滞后,现行有机肥标准未区分原料来源(如畜禽粪污与城市污泥),导致部分安全产品无法合法使用,需持续加快制定分类标准。

中国城市报:国际经验对我国提升有机废弃物资源化率有何启发?

李季:一是刚性政策驱动:德国通过立法强制垃圾分类,禁止有机质垃圾进入焚烧厂,并实施“生态税”倒逼化肥减量;日本建立“生垃圾处理机”补贴机制,推动家庭厨余堆肥社区化利用。二是精准分类施策:欧盟区分农业、城市废弃物特性,农业粪污以“种养结合”就近还田为主,城市餐厨垃圾则用于生物质沼气发电或堆肥,严格控制污染风险。三是跨部门协同机制:日本由多个部门联合制定循环经济法,打通有机废弃物处理与农业利用环节。

而我国,需重点突破秸秆还田窗口期短、畜禽粪便消纳土地不足、餐厨废弃物资源化等瓶颈,通过政策捆绑(如养殖场配套堆肥设施强制要求)、建立跨区域有机肥调配网络,推动“废弃物—资源—农业”闭环。

中国城市报:有越来越多的青年科研人员和农业从业者积极投身农业强国建设并力求实现个人价值。您对他们有何建议?

李季:农业废弃物资源化是充满机遇的领域,也是以新质生产力推动农业、农村现代化的具体方式之一。一方面,全国需建设数十万个分散处理点,技术研发、设备运维等岗位需求巨大;另一方面,生态农场建设正在吸引越来越多的年轻人创业。青年科研人员应聚焦技术实用化,例如开发低成本的智能堆肥设备;青年从业者则可通过“小而美”的生态农场模式,打造高品质农产品品牌。对他们而言,这是既能服务国家战略,又能实现个人价值的路径。

■来源:中国城市报记者 叶中华

■图片由中国农业大学有机循环研究院(苏州)提供

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。