中国游戏困局:没有安全感

前不久聊过三人初创团队研发的爆火黑马《R.E.P.O.》后,葡萄君看到了这么一句评论:事后分析总能找到一大堆成功的理由,然而这项目放在国内,没一个能做它。

看到这话,我挺不爽的,但我只能在心里无能狂怒。去年《小丑牌》《动物井》出圈后,也有朋友问我:“你说国内为啥没能做出这样的东西呢?”

可能有人觉得没必要讨论这个现象。毕竟我们已经做出了《黑神话:悟空》,就算在中小型游戏领域缺少全球现象级爆款,又能怎样?

然而,结合近些年的市场和业界生态来看,流水时不时碾压3A大作,和大厂大作同台竞争业内头部奖项的中小型游戏,正在成为推动行业创新发展的关键之一。

在我看来,国人并非不想做这样的产品,只是,对于做游戏这件事,国人心理期望和压力比较重,会担心题材、吸量效果、客单价、长线留存和收入。但那些惊艳全球的中小型游戏,往往出自没有太多顾虑、愿意放手一搏的人。

中国游戏产业,即便是发展到如今这样的规模及全球影响力,或许还是不得不面对一个短板:我们缺少必要的安全感。

01

体量虽小,潜力巨大

可别小瞧了中小型游戏,近些年这类产品颇受玩家欢迎,它们能否繁荣发展,很可能直接影响业界未来的发展。

首先,站在品类玩法进化,以及游戏生态和产业发展的角度来看,中小型游戏有着至关重要的推动作用。

腾讯内部曾将成功产品分为三个层次:

第一层是“品类开创者”。他们开创了一个全新的游戏类型。

第二层是“品类定义者”。他们或许不是第一个涉足该领域的人,但却能确立该品类的核心要素,就像暴雪的《魔兽世界》之于MMORPG。

第三层则是“品类突破者”。他们在原有定义的基础上演进,通过大胆的尝试,给游戏带来几乎全新的玩法和体验。

在我看来,这其实也是游戏产业发展遵循的一个内在规律:玩法及品类的演进,总是从开创起步,再走向定义,最终实现突破。

以魂类游戏为例,《恶魔之魂》引入了死亡惩罚、碎片化叙事和高难度Boss战等机制,《黑暗之魂》三部曲将开放世界与线性关卡相结合,《血源诅咒》和《只狼》强调快节奏和动作性,《艾尔登法环》则注重战斗的多样性和自由度……

FromSoftware每一代作品都聚焦于一个领域,并最终积累成一个巨型项目。宫崎英高在2021年接受Edge杂志专访时表示,他们每一次开发都力求超越以往的作品。

在这个演进过程中,“品类开创者”是一切的前提。每隔两三年,行业就会涌现出一种全新的玩法。而这些玩法,往往是从中小型游戏演变来的。

以风靡全球的吃鸡为例,它的广泛流传,最早也是从个人开始:2012年,Dean Hall在《武装突袭2》中推出了名为DayZ的mod;之后,Brendan Greene(网名PlayerUnknown)在《武装突袭》系列和《H1Z1:杀戮之王》中,迭代出了新mod;2016年,Brendan加入韩国游戏公司Krafton(原蓝洞工作室),参与研发《绝地求生》;最终在2018年,腾讯光子和Krafton联合研发推出了《PUBG Mobile(和平精英)》……

而在带动品类革新之外,中小型游戏还能为开发者提供早期试错、积累经验的机会。

实际上,国内部分知名厂商的创始人,就是从开发小体量游戏起步,逐渐成长起来的。

以大家比较熟悉的蔡浩宇为例。2010年,他凭借一款只有14.4MB的动作闯关游戏《婆娑物语》,获得了游戏开发大赛校园组的冠军,赢得了3万元的奖金和一台英特尔提供的开发机。

蔡浩宇曾表示,经过一年多来的开发,他克服了自己「做事敷衍,不负责任,自由散漫,得过且过」的毛病。另外,他也意识到了技术的局限,以及开发成本的重要性。

领奖视频截图,左为蔡浩宇

其次,就市场反馈来看,内容量、美术精度,可能不再是最受用户关注的点。而中小型游戏,也就展现出了远超大作的性价比。

前索尼全球工作室总裁Shawn Layden曾吐槽,业界已经把美术卷到了收效甚微的地步;另外,他觉得游戏并不是做得越大就越好,毕竟很多玩家都无法通关游戏,扩大内容量,很难给玩家提供更多的体验价值。

TGA年度最佳游戏《Astro Bot》制作人也在今年GDC上提到:“It's okay to make a small game.”相较于「12小时还行的体验」,他觉得「8小时超牛逼的体验」如今更能抓住玩家。

典型如《小丑牌》,美术不华丽,纸牌规则也好理解,却凭另人上头的玩法设计,斩获了一众业内奖项,甚至站上了TGA年度最佳游戏的竞技台。很多人可能不知道的是,在此之前,《小丑牌》还参加过中国的游戏赛事,拿下了去年腾讯游戏创作大赛海外赛道的银奖。

另一款单人研发7年的《动物井》,在33MB的空间里,塞进了巧妙至极的解谜设计,被不少玩家捧为神作。

今年GDC的《动物井》分享论坛爆火

最后,视频、直播加快了中小型游戏的出圈速度。

比如2023年底的爆火黑马《致命公司》,卖相说好听点是复古,说难听点是糙,糙到不可能一眼留住玩家。

但整活直播和精选切片,能够跳过皮相这个短板,快速向观众传达《致命公司》的多人合作(互坑)乐趣。在网络热度的带动下,这款游戏一度冲到了Steam全球热销Top 2。

《致命公司》油管短视频播放量超3000万

同理,《前方高能》,以及前不久2周吸金超6000万的《R.E.P.O.》,都围绕「如何玩出节目效果」这个方向做了更多尝试;多人合作平台跳跃闯关游戏《Chained Together》,也凭借“X人成刑”“确诊脑瘫”等调侃,在视频网站上打开了知名度。

当精细美术和堆内容量卷成了常见内容时,真正有趣、更具互动性的玩法,反而成了让市场和业界兴奋的稀有物。这也增加了中小型游戏「反超」大作的可能性。少数人开发,只够玩家消耗十几、二十来个小时,卷不动美术,售价低,只能把玩法做成核心卖点……这些产品反而成了香饽饽。

聊到这儿,你应该已经明白中小型游戏,对于从业者、玩法甚至是行业,有多么重大的意义了。不过,你可能也注意到了,像《小丑牌》《动物井》这种在全球范围内引发轰动的产品,大多诞生在国外。

这么重要的事情,中国游戏行业怎么掉队了?

02

中小型游戏需要的安全感,

谁能给?

关于这个问题,葡萄君和不少从业者都有讨论。一个最普遍的答案是,中国游戏人心中的顾虑真不少,没多少人有「想做啥就做啥」的安全感。

一方面,业内立项普遍看重数据。

之前从网易离职的英国人Jack就说过,他为中国游戏行业感到可惜:不少团队看重数据,但一个全新的创意,哪会有验证数据?而且就算看重数据,结果也不一定稳。Supercell CEO前不久也表示,「走别人走过的路」更稳妥,其实是个伪命题,所谓的低风险尝试,大多数都行不通。

另一方面,有不少人可能把做游戏等同于经营事业,而非创造单品。

前不久我朋友想攒团队做独游,和一位业内老前辈聊天,结果对方直接发问:“那你下个产品做什么?你这个公司怎么长期开得下去?”我那个朋友其实想法很纯粹——他觉得有个好点子,做成游戏单品应该很适合,做出来就好了,至于开不开公司都不一定。

当然,我不是说把游戏当事业做就有问题。只是,如果开发者心里考虑的,都是公司量级的大抱负,那么很多小而美的想法,或许就会被放弃。

退一步讲,就算中小团队能把产品做出来,能赚多少钱,也是个未知数。

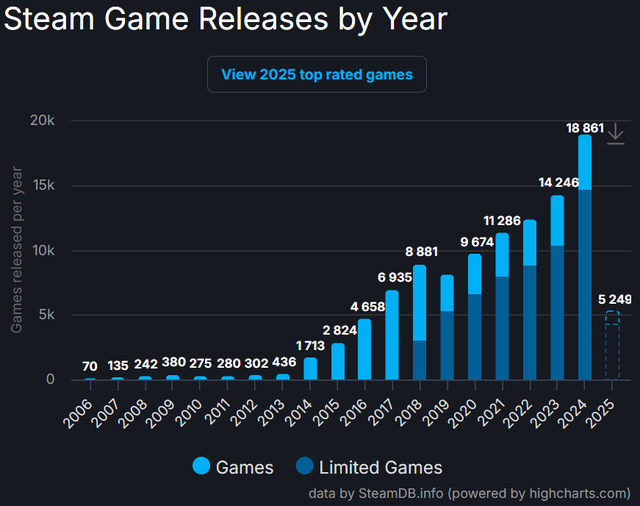

以Steam为例,单看上万的新游数量,就能明白,现在一个产品想脱颖而出,难度有多大。

图源SteamDB

Newzoo在年初的报告中也提到,Steam各种促销活动的宣发曝光加持力度,在连年下滑。

对比2019,2024年Steam的促销活动效果

已经降至四分之一

另据今年年初,OP Game Marketing分析师发布的2024 Steam中小型新游报告,光是「收入大于等于500美元」这条就能筛掉超60%的产品。这说明大部分开发者很难仅靠单品达成商业成功,连回本、补个温饱都成问题。

国人开发者的处境甚至更难:国内并没有太多像itch.io这样支持中小型游戏的平台;在Steam上架游戏,国人要解决外币账户问题;就全球化来看,母语非英语的国人开发者,在本地化上也处于劣势……

看到这儿,你应该已经感受到做游戏压力有多大了。但问题是,那些造就爆款的创意,往往是在没有多少负担和压力的情况下诞生的。

在制作《小丑牌》之初,LocalThunk并没有「我要成就一番大事」的雄心壮志——这最早本应是一款用来给他简历增光添色的小体量游戏;Billy Basso能坚持开发《动物井》7年,靠的也不是理想,只是因为他觉得「做游戏」这件事令人愉悦。

想得没那么多的人,更有胆去尝试创新。可回望中国游戏人,不少人心里有很多很现实的顾虑,不敢放开手脚。

所以我们最缺乏的,可能就是宝贵的安全感。正如吉比特董事长卢竑岩所说,“安全感是创作的基础。奴隶的产能也许可以很高,但绝大多数的艺术作品,都是自由人而不是奴隶创作出来的。”

值得庆幸的是,在很多方面的努力下,大家的安全感,或许已经比之前多了一些。

其一,从宏观的角度来看,近些年,中小型游戏能享受到的政策支持越来越多。

首先,也是最直接的,单看 2024 年,全年共发放了1416个网络游戏版号,同比增长31.72%。其中,国产游戏版号1306个,进口游戏版号110个,都创下了近五年来的新高。

其次,在法律层面,相关机构也通过出台法规,为游戏内资产的知识产权保护,提供了明确的法律依据。

最后,各地还针对游戏产业推出了一系列支持政策。例如,武汉对拿到游戏版号,且已正式上线运营的产品,每款给予50万元的一次性奖励。

其二,技术门槛正在下沉,小团队更有机会干大事。

以前零基础小白想上手游戏,要生啃很多专业技能知识。但现在不少引擎会配备完整的工具链,提供中文可视化编辑界面,甚至在素材商店会提供现成的项目。

与此同时,AI技术对效率的提升,也让「一人成军」变成了现实。Steam上愿意尝试AI的国产中小团队,也越来越多。

其三,行业内的大厂也在对中小型游戏进行扶持,不断加大加深投入。

比如,Epic推动了游戏引擎的普及和技术下沉;不少平台、工具也都有针对中小开发者的,涉及分成比例,事关真金白银的扶持计划。

在此之外,许多大厂一方面在公司内部,设立了类似腾讯游戏学堂的部门,如腾讯游戏学堂院长夏琳所说,“通过高校产学研合作、开发者生态建设、行业知识共享及交流等方式,助力游戏行业可持续发展。”

另一方面,他们还通过举办游戏比赛,为中小团队提供展示创意的平台。

以腾讯游戏学堂承办的腾讯游戏创作大赛为例,该赛事自2015年首次开办以来,已经走到了第十个年头。而今年的赛事不仅针对小游戏和AI游戏等新领域设置了特别赛道,还为UGC、美术等相关人才设立了专属赛区。

同时,今年总奖金额度为323万元,属历年来最高。去年参加过比赛的《失落城堡2》《腐根之里》等团队曾告诉葡萄君,他们之所以参加比赛,除了奖金的吸引外,还因为能与评委、其他开发者交流,获得他们的意见建议。

而这些意见建议,对于意向进入游戏行业的高校学生来说非常难得。因此,大赛专门设置了高校赛道,鼓励他们参加比赛并上手实践。

曾多次参加过大赛的朋友向葡萄君表示,大赛或许能为年轻人提供一个接触和了解行业的机会。同时,与上了社会的创作者状态不一样,在比赛中做游戏,环境更宽松,也没有那么功利。

在产业和学界的沟通上,各大公司的合作方式也越来越多,远不只是校招或者培训。比如2019年起,清华大学深圳国际研究生院就与腾讯合作,共建了全日制专业硕士培养项目IMDT。

据公开资料显示,2020年,该项目与南加州大学电影艺术学院达成合作,邀请Tracy Fullerton(《游戏设计梦工厂》的作者)担任合作负责人,教授游戏研究的前沿内容。

从校方披露的毕业生就业去向来看

他们最终前往了行业内的各大头部公司

这种传递经验、方法的思路同样体现在大赛中。正所谓授人以鱼不如授人以渔,大赛不仅给中小团队提供资金和平台,还邀请到行业内的资深人士进行指导交流,手把手教大家怎么钓鱼。

2023年高校赛道作品《出狮》的主策庄汉文曾告诉葡萄君,在他看来,相较于自己摸索做游戏,来自一线开发者的比赛导师,他们往往能提供一些关键的方向性指导。

《出狮》

在这些政策、平台、工具和各大游戏公司的帮助下,中小游戏团队的生存环境已经比之前好了不少。虽然很难说现在中国游戏人的安全感已经有多强烈,但和10年前、20年前甚至更久之前相比,大部分人都有了更好的创作环境。

03

结语

当然,外部的支持固然重要,但对于中小团队而言,能否在激烈的市场竞争中站稳脚跟,最终还是得回归自身。

就目前来看,垂直领域的用户需求正在催生出新的内容创作机会。这或许将成为中小型团队未来的主战场。

毕竟,哪怕很小的产品,只要有小众的核心群体愿意买单,团队就能活下去。而只要能活下去,就有机会把下一个产品做得更好。如果核心群体能持续好评,那就有机会破圈。

最近的《黑神话:悟空》艺术展上,冯骥表示,做长期价值的事情,一定是难的,一定是需要时间的。有时候,也许你把一件事情做慢一点、扎实一点,最后才会活得更久一点。

而当外部环境愈发成熟,支持也越来越多,最能提供安全感的,可能还是团队自己——相信积累,相信付出终有回报,相信自己在做难而正确的事情。

对于游戏行业来说,无论是政策的扶持,还是大厂的助力,亦或是中小团队自身的努力,推动创新从来都没办法一蹴而就。但当所有人都在做难而正确的事,中国游戏行业真正从大变强的明天,也就不难想象了。

2025腾讯游戏创作大赛已于近日开启报名,感兴趣的朋友可以点击下方阅读原文,跳转至报名参赛页面。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。