1937年,上海大光明戏院门口挤满了西装革履的绅士和旗袍卷发的名媛。他们在等一部名为《民族女英雄》的电影首映。放映结束后,观众席爆发雷鸣般的掌声,有人高喊“伍导!伍导!”。

可当记者冲进后台,导演椅上却空空如也。

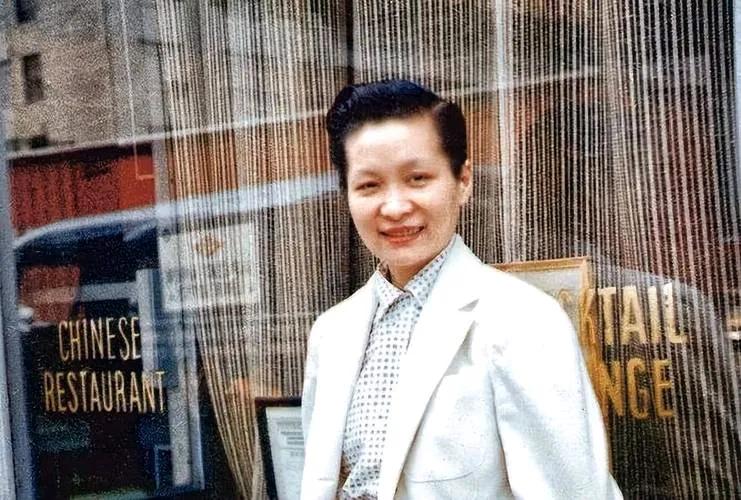

这位神秘的“伍导”,竟是一个穿西装、叼雪茄的26岁香港姑娘。

更诡异的是,仅仅十年后,她的名字从中国影史中彻底消失,连胶片拷贝都被付之一炬。直到1996年,美国加州一场华人旧货拍卖会上,一本泛黄的剧本惊现三个字——

伍锦霞。

第一章:她不是“女版李安”,李安是“男版伍锦霞”

1935年的旧金山唐人街,一家中餐馆后厨。

19岁的伍锦霞攥着父亲寄来的支票,狠狠撕成碎片。她刚拒绝了一桩豪门联姻,逃婚到美国。父亲断粮威胁:“要么回来嫁人,要么死在唐人街!”

但她转身走进好莱坞片场,用广东话对场工喊:“我要见制片人!”

没人知道这个身高不足1米6的东方姑娘哪来的底气。直到她掏出自己写的剧本《心恨》,用流利英语说:“我要拍华人自己的西部片,主角必须是女枪手。”

这是好莱坞第一次有华人女性拿到导演筒。

更疯狂的是,她要求所有华人演员必须拿和白人同等片酬。剧组罢工三次,她自掏腰包补差价:“我们不是来要饭的,是来改写规则的。”

第二章:旗袍下的机关枪,轰开男权社会的铁门

1939年,《纽约时报》影评人看着银幕瞠目结舌:

在伍锦霞的《金门女》中,女主角不是等待拯救的“蝴蝶夫人”,而是手持双枪、在旧金山码头与毒枭火拼的单身母亲。当白人警长试图强吻她时,她反手一记耳光:“我有名字,不是‘中国娃娃’!”

这比《乱世佳人》斯嘉丽的“去你的吧!”早了整整一年。

更绝的是片中一段长达3分钟的“女性凝视”:镜头从女主的眼睛出发,缓缓扫过醉酒的水手、赌博的商人、吸鸦片的舞女,最后定格在自由女神像。纽约影评人协会当场炸锅:“这个中国女人在审判美国梦!”

第三章:消失的13部电影,藏着多少不能说的密码?

翻开伍锦霞的导演履历,处处是细思极恐的细节:

- 1941年《蓝湖碧玉》,她让华人女星黄柳霜穿着中山装登场,当时中国正陷抗战;

- 1946年《血溅旧金山》,女主原型是刺杀日本军官的郑苹如;

- 1949年《怒海红颜》,直接出现“同志”称谓,比香港左派电影潮早十年......

这些影片拷贝集体失踪,连香港电影资料馆都只有零星剧照。

更诡异的是她最后一部电影《阴阳界》(1952年)。影片讲述女记者调查唐人街少女失踪案,结局竟是主角走进警局自首:“凶手是我们所有人。”上映三天后,全美华文报纸集体噤声。

第四章:雪茄、西装与38个未接来电——解码伍锦霞的生存密码

在男性主宰的电影丛林,她发明了一套惊人的生存法则:

1. 性别模糊战术:永远穿定制男装,用雪茄替代口红,让合作者先注意她的才华而非性别;

2. 跨文化游击战:在香港拍抗日片,在好莱坞拍华人觉醒,在澳门拍黑色电影,让审查者永远追不上;

3. 片场独裁美学:随身携带左轮手枪(道具枪改装的真枪),谁敢对女演员不敬就拔枪示警;

4. 终极人脉杀招:在旧金山开“伍氏饭局”,每周宴请记者、律师、黑帮头目,李小龙父亲李海泉曾是座上宾。

这套玩法让她在15年间拍了13部电影,合作者从胡蝶到好莱坞巨星,却也在冷战初期成为“高危分子”。

第五章:当我们寻找伍锦霞,我们在寻找什么?

1998年,学者魏时煜在纽约唐人街垃圾站翻出半箱胶片,修复后震惊发现:

在伍锦霞1947年的纪录片《世界在动》里,竟有纽约女同性恋酒吧的珍贵影像。镜头扫过接吻的白人女孩时,她特意配上粤剧《帝女花》唱段:“落花满天蔽月光......”

原来她早就拍出华语影史第一部LGBTQ题材作品,比王家卫《春光乍泄》早半个世纪!

这解释了为何她终身未婚,为何遗嘱要求销毁所有日记,为何香港《电影双周刊》在1979年收到匿名信:“别再找伍锦霞,她在电影里永生。”

结语:历史是个任人打扮的小姑娘,但我们记得谁曾为她卸妆

今天,当我们在IMDb搜索“Esther Eng”,会跳出7.9分的高分作品;当《芭比》导演格蕾塔·葛韦格说“女导演要创造自己的规则”,她不知道有个华裔女孩在1935年就实践过;当梁朝伟在威尼斯领取终身成就奖,或许该有人提起——第一个站在国际领奖台的华人导演,是个穿西装的女子。

她像一束穿透历史迷雾的探照灯,照见我们集体记忆的盲区:原来女性从不是影史的配角,只是掌镜的人被迫隐身。

下次当你看到银幕上出现“导演”二字时,请记住1937年那个空空如也的导演椅—— 有些人的消失,本身就是最震撼的出场。