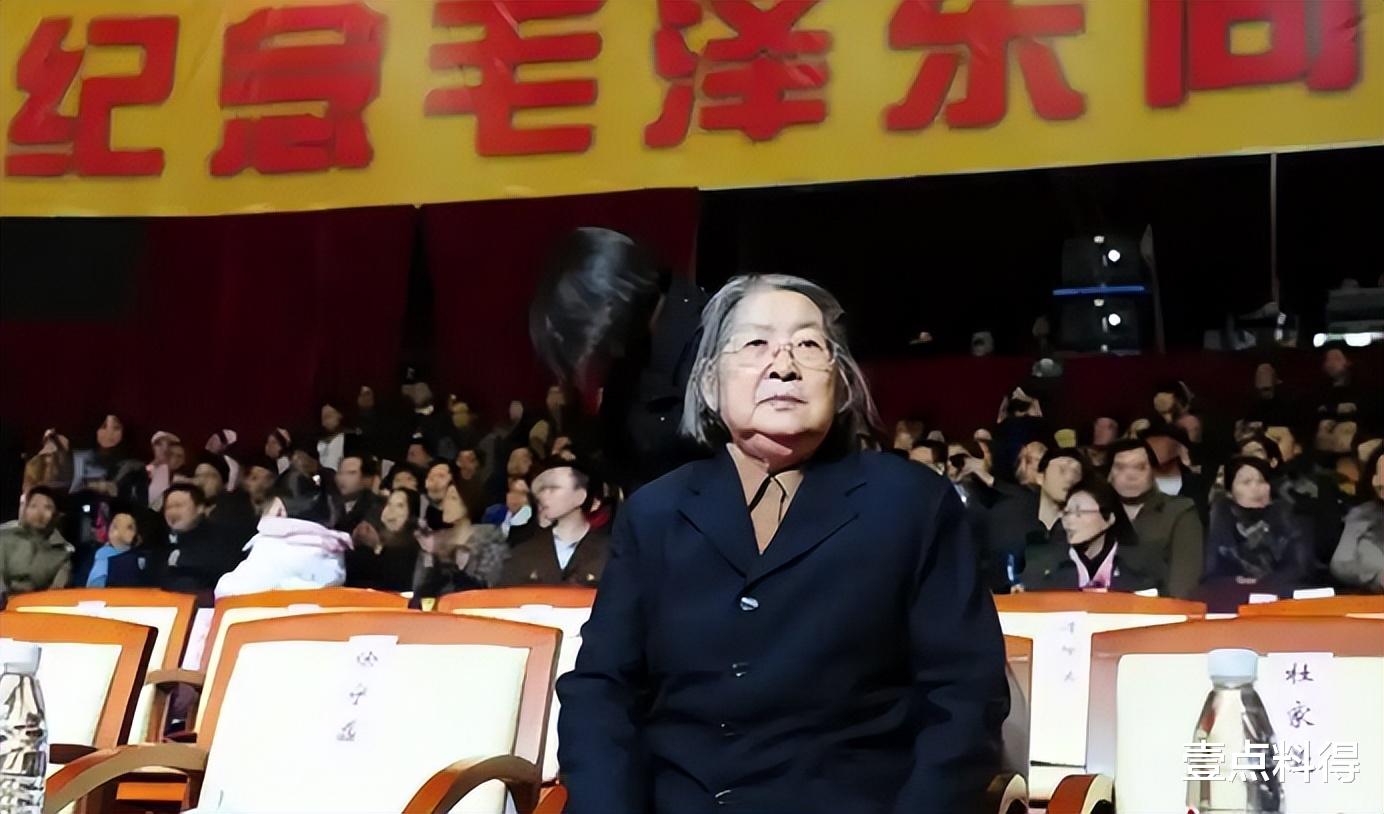

那年冬末,李敏踏上了通往湖南韶山的归途。当她穿过熟悉又陌生的乡道,走进那座饱经风霜的小院,看到风烛残年的毛泽连时,一切疑惑都在泪光中得到了回答。

父亲生前的那句“家乡还有两个叔叔,连饭都吃不饱”再次浮现在她耳畔。

1966年的初秋,李敏随着大部队抵达湖南。

南下的行程,她怀着一种年轻人特有的轻松与使命感,在长沙短暂停留数日后,便风尘仆仆返回了北京。

刚回到北京不久,李敏便被父亲毛泽东叫去问话。当他听闻李敏路过长沙却没有回韶山时,神色骤然一变,严厉道:“你怎么能这样对待故乡的亲人?难道一点都不记挂他们吗?”

那一刻,李敏感到措手不及,也有些无辜,她并非有意回避,只是行程紧凑,加之年少不更事,未曾将此事放在心上。

多年后回想起这一幕,李敏才意识到,父亲当时眼中的怒意里,不仅有对故土亲情的执念,还有一份对家族责任的隐忍承担。

彼时,她尚未理解父亲的真正用意,只觉得父亲对她过于苛责。

岁月如白驹过隙,十一年悄然流逝。

毛主席去世的第二年,李敏与丈夫孔令华动身前往韶山。那年,她已年过不惑,经历了人生中无数波澜,心境也愈发沉稳。

李敏一路沉默,脑海中不断闪现父亲临终前那句低沉却笃定的嘱托:“家乡还有两个叔叔,连饭都吃不饱……你要常去看看他们。”

韶当李敏一行人踏入那座斑驳的老屋时,毛泽连,坐在屋内的藤椅上,脸上布满风霜的刻痕,一双昏黄的眼睛却依旧有神。

看到李敏,他缓缓站起,嘴角勉力扯出一丝笑意,而泪水却已悄然滑下。

李敏再也忍不住,扑上前紧紧抱住这位素来牵动父亲心弦的叔叔,眼泪如决堤一般夺眶而出。

她从未见过父亲如此长久、深重地惦念一个亲人,从未真正理解那句“我是国家的主席,不是毛家的主席”背后,是怎样的情感克制和家国权衡。

毛泽连并未提及往昔的苦难,只是絮絮叨叨地讲着家里田地的收成,孩子们的近况,以及这几年乡亲们的关照。

可李敏听着听着,心中却愈发沉重。简陋的灶台、破旧的墙壁、粗布衣裳……这一切与她记忆中天安门城楼上高高在上的父亲,形成了鲜明的对比。

她仿佛听见父亲在耳边低语:“敏敏,你来看看,你终于明白我当年的话了吧……”

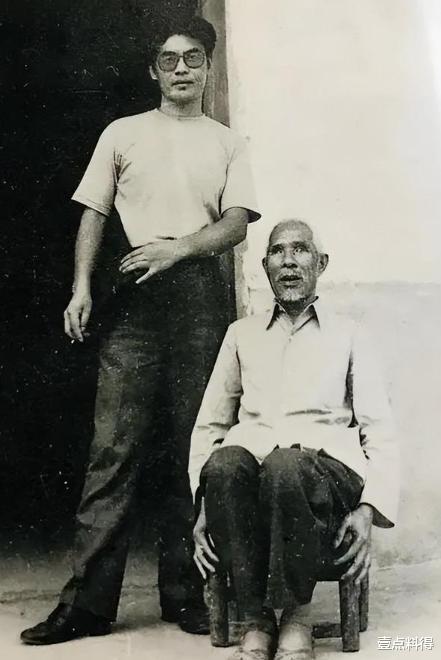

作为毛主席的堂弟,毛泽连并没有因此享有荣光,反而走过了比常人更为艰辛曲折的岁月。

毛泽东成为主席后,国民党在韶山开始抓捕其亲戚的行动。1929年的一天,毛泽连在给地下党送信的途中被国民党士兵追捕。在慌乱逃跑中,他不慎被树枝划伤了左眼,导致左眼失明。

由于当时环境恶劣,毛家人被悬赏通缉,无法及时治疗,伤势逐渐恶化,最终右眼因感染失明。

1949年新中国成立不久,部队通过多方打听,找到了在湘乡务农的毛泽连。任昌辉将军亲自安排他进京,两个兄弟唠起了家常,聊得非常愉快。

在提到眼睛问题时,毛主席心生愧疚,想要帮他处理好眼疾,不能一辈子都这样。他亲自安排弟弟去协和医院治疗,嘱咐儿子毛岸英陪同,请来了当时国内最顶尖的眼科专家傅连璋。

经专家诊断,毛泽连的眼已无恢复可能,必须摘除,不然会连累另外一只眼,还会让病菌透过伤口侵入大脑。当医生建议安装假眼球时,他犹豫不决,特意去征询毛主席的意见。

毛主席语重心长地说:“不必在意外表,能看得见才是最重要的。”

治病期间,他在北京住了两个月。临行前,毛主席召集他与表弟李柯再聚一席,李柯当时提出能否帮泽连解决生活上的一些困难。毛主席沉默片刻,随即以一种极其冷静而坚定的语气回应:

“我是国家的主席,不是毛家的主席。泽连的困难,应由当地政府和他自己解决。若是为了生活来找我帮忙,我会倾尽所能;但若打着我的旗号向国家提要求,那是不行的。”

这句话,成了毛泽连心头永不磨灭的警钟。他知道,兄长虽深爱亲人,但更敬重的是原则。回到韶山后,他小心翼翼地守住这条红线,哪怕日后生活再难,也从未向地方政府张口。

嘱托的重量1976年的夏末,中南海内,李敏第一次真切地感受到了父亲的衰老与不安。

“娇娇,我快不行了,有件事只好请你们做了……”毛主席缓缓地转头,眼神透过病房的光影落在李敏身上。

他的语气并没有一丝命令的意味,反而更像是一位年迈父亲对女儿最后的托付。“家乡还有两个叔叔,连饭都吃不饱,你要经常回去看看他们。”

李敏望着父亲瘦削的面庞,一时间哽咽未语。

她明白父亲是在说毛泽连与毛泽荣。

李敏从小跟随母亲生活在异国他乡,归国后虽也与父亲团聚,却始终未能真正参与父亲的精神世界。

毛泽东对韶山的牵挂,她懂,却未曾体会;对堂兄弟的惦念,她知,却未深刻感受。

再加上毛主席在世时,从不在家中谈私事,政治家与父亲两种身份的交叠,让她始终难以揣摩父亲那厚重情感的真意。

父亲走后,李敏在追悼会上的悲恸化为无声的坚毅。她没有立刻动身回韶山,也没有立刻去履行那份遗愿——不是不愿,而是太多的事务铺天盖地涌来,让她难以抽身。

直到一年后,在一次偶然翻阅父亲旧物的黄昏,她无意中看到了父亲与几位亲人在韶山故居的合影,心中忽然被什么重重撞了一下。

她终于明白,父亲在临终前说出的这句话,不是随口一说,而是一份掺杂着歉疚、挂念和希望的遗言。

在见到叔叔的生活后,李敏从随身包里掏出一张百元钞票,递给婶婶张玉莲。她的手有些颤抖,但语气却极其坚定:“婶婶,这是我们的一点心意。父亲虽然走了,还有我们,家里的事您放心。”

张玉莲没接,推了一推说:“你们有你们的生活,这点心意我们心领了。”

可李敏把钱硬塞到她掌心:“这是父亲托付我们的,我们一定要做。”

在老屋的围墙下,在村人朴实的问候中,在父亲少年时曾读书的私塾旧址前,李敏看到的不仅是父亲的过往,更是那个时代一个中国青年的原点。

他所念念不忘的“回去”,并不单是对故乡景致的怀想,而是希望她——乃至所有毛家子弟——不要遗忘根从何来,精神何在。

毛泽连的一句话,让她豁然开朗。他说:“你父亲虽走得远了,但心一直是放在这片土里的。他不是忘了我们,是太记挂我们。”

这一“记挂”,包含了对子弟的期许,对亲情的怀念,也包括对后世如何看待历史、如何传承精神的深意。

李敏沉思良久,终于理解了父亲所言的“看看”,其实是“看看人民是否还好”,“看看家乡是否还记得初心”,“看看这个国家,是否依旧有人愿意走他曾经走过的路”。

在父亲的语境里,韶山不仅仅是一处地理坐标,更是一种革命起点、精神源头,是毛泽东一生理想与信念的原乡。他以此提醒女儿,提醒家族,也提醒后来者:一个人可以走得再远,也不能忘记从哪里出发。

身为毛泽东的女儿,李敏的成长轨迹从未平凡。

从出生那刻起,她便生活在政治的高光与阴影之下。她的身份从不是一个纯粹的“女儿”,而总被附加以“主席之女”“革命后代”的种种标签。

这些标签沉重如山,让她在父爱之外,还需背负一种几近神圣的“象征责任”。如今,她终于明白,父亲对她最大的期待,其实不是对权力的延续,也不是对历史的回响,而是对精神的承继。

她想起父亲晚年常说的一句话:“历史是人民写的。”

正因为如此,他才念念不忘乡土,才希望女儿回到最初的地方,亲自去看、去听、去感受那份真实的温度与重量。

回程的列车驶出韶山站,李敏靠在车窗边,望着逐渐远去的山峦,眼神中不再有迷惘。她知道,这一趟旅程,不仅仅是对故乡的探访,更是一场对自我认知的洗礼,对命运与责任的重新书写。