为何1969年美国登月成功之后,几十年来再没有进行载人登月?

1969年,美国阿波罗11号登月成功,人类首次在月球上留下脚印。那一刻,被誉为“人类的一大步”。可谁也没想到,过去这50多年,这一步……就停在了原地。

从1972年阿波罗17号任务结束起,美国再没有进行过一次载人登月。不是没技术、没钱、没目标,而是——他们“真的不去了”。为什么?明明已经能去了,怎么反倒不去了?这不是倒退吗?

阿波罗之后,登月热情“骤冷”很多人以为“美国没再登月,是因为后面搞不定了”,其实恰恰相反——登月这件事,美国在1970年代已经技术吃透,他们不缺火箭、不缺宇航员,甚至连备用登月舱、登月服都造好了。

但关键是——当初登月的目标就不是为了“探索月球”,而是为了打赢“太空冷战”。

1961年,苏联成功发射东方1号宇宙飞船将加加林进入太空(他也是第一个进入太空的人),美国人大惊失色。肯尼迪随后立下“十年内让美国人登上月球”的军令状,阿波罗计划由此诞生。

换句话说,这是一次国家意志驱动下的“科技竞赛”,本质是一场用火箭和人命堆出来的国际秀肌肉。

1972年,当最后一艘阿波罗登月返回,苏联已无力追赶,美国目的达成,“太空冷战”的分数板上赢了一大分,登月就突然失去了战略意义。

此后,登月项目被冷处理、预算砍掉、技术团队解散。登月成为了“可有可无”的高成本冒险。

一次登月究竟有多贵?1970年代,美国财政吃紧、社会矛盾激化,“登月花多少钱”成了媒体和国会最常攻击的焦点。

整个阿波罗计划的总投入为255亿美元,按今天的币值折算约1700亿美元。

仅阿波罗11号一趟任务,就烧掉了约45亿美元(折合现在约300亿美元)。这笔钱够在美东修5条地铁线、建50所大学,还能包上5年免费医疗保险。

NASA自己在1989年评估过,如果按阿波罗的技术路线,再搞一次载人登月,成本不会低于300亿美元。

于是,政治热度下去后,“成本不划算”成为了登月最大的敌人。

月球并没有“金矿”,科学收益远低于预期还有一个更现实的问题:月球上真的没什么“惊喜”。

6次阿波罗任务采集了382公斤的月壤、岩石,带回地球的实验室反复分析,发现月球成分和地球非常相似——以硅、氧、铁为主,没发现任何高价值矿藏或新型能源。

即便是今天大热的“月球氦-3”,储量也远谈不上“丰富到能支撑地球”,而且提取技术门槛极高,不具备现实应用性。

从科研角度说,月球能提供的“知识增量”,远不如预期。科学家发现,绕月轨道卫星所拍摄的数据,其实能满足95%以上的科研需求,根本不需要“人亲自去”。

所以,1970年代后,NASA把重点放在了成本更低、回报更稳定的项目上,比如:空间站建设、火星探测器、深空望远镜。

登月技术,反而成了“战略风险”还有一个更微妙的原因——阿波罗留下的技术,反而变成了负担。

阿波罗计划使用的是土星五号运载火箭,这种巨无霸火箭高达110米,推力超过3500吨,是人类迄今最强火箭之一。

但它的技术路线是“只为登月”,无法通用、成本高昂、发射设施庞大。在冷战结束、太空预算逐年缩水的背景下,NASA转而发展可重复使用的航天飞机,阿波罗体系被彻底雪藏。

这就导致一个尴尬局面:美国其实“不再登月”了。不是技术原理不会,而是那套设备早拆光了,人走了,图纸归档了,人才转行了。

直到2010年后,美国才重新开启“重返月球”技术路线,新造SLS重型火箭、猎户座飞船,但这个重建过程困难重重,几度延期,2024年都还没正式送人上月。

当年“为了赢”,现在要“为了用”如今登月热又起来,是因为它终于被赋予了“实用价值”。

在中国嫦娥、阿尔忒弥斯、SpaceX等计划推动下,全球进入新一轮登月潮。这次不再是为了“赢面子”,而是为了“占地盘”。

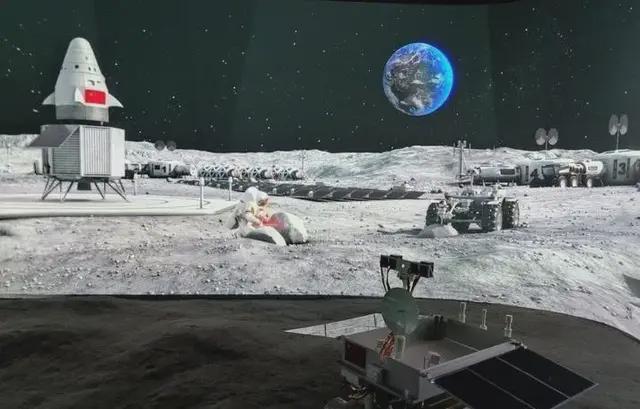

美国NASA最新计划,是要在2030年前建立月球常驻科研基地,为未来开发月球资源、建立月轨通信、铺设火星中转站打基础。

SpaceX的星舰也被寄予厚望,它将是人类首次尝试用“重型可回收飞船”实现登月重返。

换句话说,这一次登月,不是为了重现“人类一大步”,而是为了铺设“深空通道”——这才是回到月球的最大理由。

几十年不登月,不是美国“技术退步”,也不是NASA“摆烂”,而是这件事过去“没那么值得做”。

登月这件事,从来都是战略选择,而非技术堆叠。不是谁能飞得更高,而是谁能在最关键时刻“让飞行有用”。

而如今,月球的角色从“冷战秀场”变成“深空跳板”,登月的故事才刚刚重新开始。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。