下落不明的9大镇国至宝,无法估量价值,其中3个可能在秦始皇陵

镇国至宝传奇揭秘往事

在华夏五千年历史长河中,无数珍贵文物承载着璀璨文明的印记。然而,有九件镇国至宝却在历史的迷雾中神秘消失,它们的价值之高无法估量。从象征皇权的传国玉玺,到蕴含东方神秘色彩的随侯珠,再到代表九州一统的九鼎,这些国之重器承载着无数历史故事与文化内涵。其中最令人瞩目的是,传国玉玺、随侯珠和十二金人极有可能被埋葬在秦始皇陵中。这些镇国至宝的消失不仅是一个未解之谜,更是中华文明探索之路上永恒的追问。它们的命运,或埋藏地下,或流落他乡,或毁于战火,至今仍牵动着无数历史研究者和文物爱好者的心。

中华文明绵延数千年,在漫长的历史进程中,这些镇国至宝见证了无数王朝更迭。战国时期,七国纷争不断,各国诸侯为了彰显权威,都在搜集奇珍异宝。这些宝物不仅仅是财富的象征,更寄托着统治者对权力的追求。

商周时期,青铜器铸造技艺达到顶峰,大禹铸造的九鼎便是那个时代最杰出的代表作品。这九口大鼎,象征着九州一统,承载着古代中国的政治理想。每一口鼎上都刻画着不同地域的山川地理,记录着各地的风土人情。

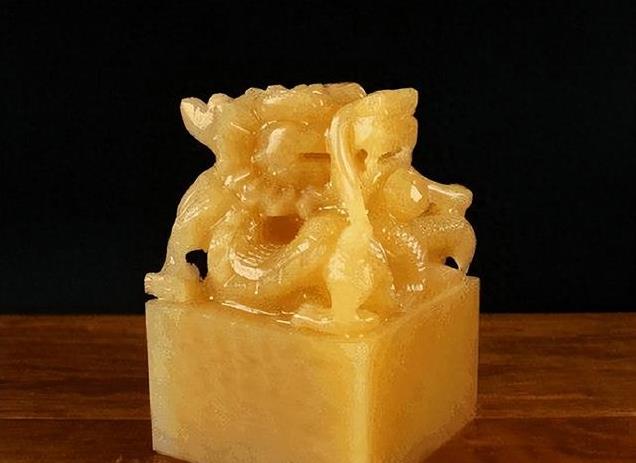

秦朝统一六国后,嬴政继承了历代王朝的瑰宝。他命人将和氏璧雕琢成传国玉玺,并由当朝名相李斯亲自书写印文。这方玉玺上的八个字"受命于天,既寿永昌",寄托着帝王对永续统治的期望。

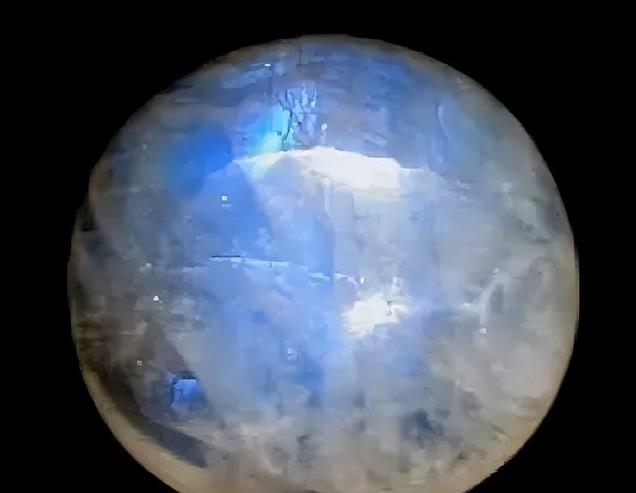

随着秦朝的统一,各国珍宝纷纷汇聚咸阳。传说中的随侯珠也在这个时期被带到了秦都。这颗明珠据说是随国国君救下一条巨蛇后得到的报答,光华夺目,价值连城。

为了彰显大一统的威严,秦始皇下令收集天下兵器,铸造了十二尊金人。这些金人高大威武,通体金光闪耀,被摆放在咸阳宫中,震慑四方宾客。十二金人的铸造,不仅是对军事实力的展示,更是对和平统一的象征。

这些镇国至宝的出现都与特定的历史背景密切相关。春秋战国时期的诸侯争霸,秦朝统一后的文化整合,都推动了这些宝物的诞生与流传。它们或由能工巧匠精心打造,或由历史机缘巧合而来,每一件都承载着独特的历史价值。

这些宝物背后都有着各自精彩的传奇故事。和氏璧从荆山被发现到成为传国玉玺,经历了数代君王的传承。随侯珠从蛇神赠予到流落秦国,见证了诸侯国的兴衰更替。九鼎从大禹铸造到成为国家象征,记录了夏商周三代的历史变迁。

(文章结束)

地宫谜宝掩埋千年谜

秦始皇陵作为中国最神秘的帝王陵墓,可能藏匿着三件价值连城的镇国至宝。考古学家通过历史记载和实地勘察,推测传国玉玺、随侯珠和十二金人都有可能被埋藏在这座庞大的地下王国中。

传国玉玺是历代王朝最重要的权力象征。秦始皇统一六国后,命人将和氏璧打造成这方玉玺,由李斯亲笔书写"受命于天,既寿永昌"八字。按照古代帝王厚葬的传统,如此重要的信物极有可能随着秦始皇的离世被放入陵墓。

考古专家在研究秦代文献时发现,传国玉玺最后一次在历史文献中的明确记载就是在秦始皇驾崩之时。这枚玉玺在此后的历史时期虽然多次现身,但都被证实是后人仿制品。这一现象从侧面印证了真品极可能深藏于秦始皇陵中的推测。

随侯珠的命运更是扑朔迷离。这颗举世罕见的明珠在秦统一六国后被献给了秦始皇。在历史记载中,随侯珠最后一次出现就是在秦始皇手中。众多史料都指向一个共同的结论:这颗价值连城的明珠很可能作为陪葬品被放入了秦始皇陵。

十二金人的下落同样引人关注。这些由秦始皇下令铸造的巨大铜像,不仅是权力的象征,更是军事实力的展示。历史学家通过研究发现,这些金人在秦朝灭亡时并未被项羽军队发现和销毁。

地质勘探结果显示,秦始皇陵的地宫规模远超历史记载。考古专家在陵墓外围发现了多处大型金属反应,这些信号可能与十二金人有关。专家推测,秦始皇在生前就已经开始准备这些陪葬品的安置工作。

陵墓的建造工艺也支持了这一推测。考古发现表明,秦始皇陵采用了当时最先进的建筑技术,能够保存大型金属器物而不被氧化腐蚀。地宫中特殊的防腐技术和密封措施,为保存这些珍贵文物提供了有利条件。

历史文献记载,秦始皇对长生不老术极为痴迷。为了在来世继续享有至高无上的权力,他很可能将这些代表着皇权的宝物一同陪葬。这种做法在古代帝王中并不罕见,比如后来的汉武帝也将大量珍宝陪葬。

现代科技手段的运用为探寻这些宝物提供了新的可能。考古人员使用地下透视雷达和三维成像技术,已经绘制出了陵墓的部分结构图。这些高科技设备探测到的异常信号,为寻找这些失落的至宝提供了重要线索。

然而,由于技术和保护等多方面的原因,秦始皇陵至今仍未被正式发掘。这座地下王宫是否真的藏有这三件镇国至宝,还需要等待科技的进一步发展和更多考古发现的佐证。这些宝物的命运,仍然是一个等待揭开的千年之谜。

(文章结束)

遗失宝物蕴含历史殇

除了可能藏于秦始皇陵的三件至宝,其他六件镇国之宝的命运同样扑朔迷离。这些珍贵的文物在历史长河中消失,每一件都有着独特而曲折的故事。

九鼎作为夏朝开国君主大禹所铸造的神器,承载着统一九州的重要寓意。这九口青铜大鼎在商周时期始终是王权的重要象征,历代君王都对其倍加珍视。春秋战国时期,诸侯国为争夺九鼎展开了多次争斗,导致部分鼎器损毁或流失。

到了秦统一六国之时,九鼎已经下落不明。秦始皇派人四处搜寻,却始终未能寻获。有史料记载,九鼎可能在战乱中被沉入泗水,也有传说认为它们被秘密转移到了其他地方。这些传说为九鼎蒙上了一层神秘的面纱。

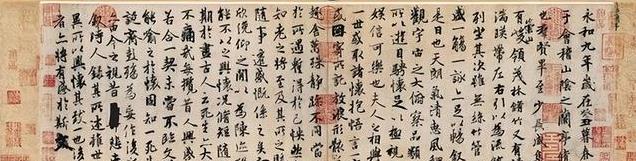

《兰亭集序》作为"天下第一行书",它的消失令后世书法家扼腕叹息。王羲之的这部传世名作,在唐太宗李世民时期仍完好保存。李世民对这件书法作品爱不释手,经常取出观摩,并命人制作多个摹本流传。

李世民驾崩后,《兰亭集序》真迹被陪葬入其陵墓,从此绝迹于世。这种将稀世珍品殉葬的做法,虽然保护了文物免遭战乱破坏,但也让后人无缘一睹真迹风采。好在当时的临摹本流传至今,让人们依然能够领略王羲之笔下的风骨。

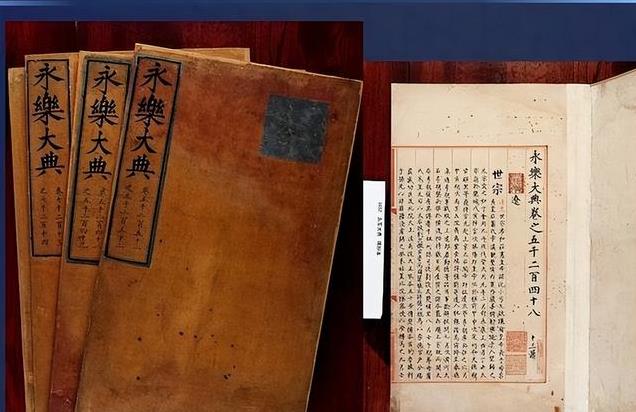

《永乐大典》的命运更为坎坷。这部堪称中国古代最大百科全书的巨著,凝聚了无数学者的心血。明成祖朱棣耗费巨资组织编撰,完成后被视为国之重器。然而这部巨著在明朝灭亡时就已经残缺不全。

清朝统治者对《永乐大典》也十分重视,多次组织抄录副本。但在八国联军入侵北京时,大量珍贵典籍遭到劫掠和损毁。到了民国初期,这部曾经浩如烟海的典籍只剩下寥寥数十册。这些残存的典籍被分别保存在北京和台北的图书馆中。

清代的九龙宝剑和慈禧夜明珠都遭遇了相似的命运。这两件价值连城的宝物原本都是皇室陪葬品,却在军阀孙殿英盗掘皇陵时被取出。九龙宝剑几经转手后意外损毁,而慈禧夜明珠则辗转流落到了宋美龄手中。

北京人头盖骨的消失更是一个令人扼腕的历史遗憾。这件距今约60万年的远古人类化石,是研究人类起源的重要实物证据。在战火纷飞的年代,这件珍贵的文物下落不明,至今仍在全球范围内寻找其踪迹。

这些镇国至宝的消失,不仅是文物的流失,更是中华文明的重大损失。它们中的每一件都承载着独特的历史价值和文化内涵,是中华民族智慧的结晶。如今,这些宝物或深藏地下,或流落海外,或已经损毁,但对它们的寻找从未停止。

(文章结束)

千年宝藏寻真守护梦

寻找失落的镇国至宝,一直是考古界的重要课题。近年来,随着考古技术的不断进步,这项工作取得了一系列突破性进展。

考古专家利用地理信息系统和遥感技术,对秦始皇陵及周边区域进行了全方位扫描。这些高科技手段揭示了陵墓内部的诸多未知结构,为寻找传国玉玺、随侯珠和十二金人提供了新的线索。

对九鼎沉没地点的探索也在持续进行。考古队在泗水流域进行了多次水下考古作业,通过声纳探测技术绘制了河床地形图。这些调查虽然尚未发现九鼎的具体位置,但收集到了大量珍贵的考古资料。

《兰亭集序》的研究工作有了新的突破。专家们借助现代影像技术,对现存的临摹本进行了深入研究。通过对比不同时期的临摹本,学者们正在努力还原真迹的原貌。

《永乐大典》的搜集工作也在全球范围内展开。国家图书馆与海外多家机构合作,通过数字化手段保存和整理现存的典籍。专家们还在世界各地的古籍收藏机构中,寻找可能存在的散佚篇章。

针对九龙宝剑和慈禧夜明珠的寻找,文物部门建立了专门的数据库。这个系统记录了这两件文物流传过程中的每一个重要节点,为追踪它们的下落提供了重要参考。

北京人头盖骨的寻找工作得到了国际社会的广泛响应。中国政府与多个国家建立了文物信息共享机制。考古学家们还在秦皇岛地区进行了系统性的考古调查,希望能找到这件珍贵化石的踪迹。

为了保护这些珍贵文物,国家出台了一系列法律法规。文物保护部门加强了对重点区域的监管,建立了文物防盗和打击文物犯罪的联动机制。各级博物馆也强化了文物保护设施的建设。

科技的发展为文物保护带来了新的希望。三维扫描、虚拟复原等技术的应用,让人们可以不开启陵墓就能了解内部情况。这种非侵入性的研究方法,既保护了文物,又推进了考古研究。

国际合作在文物保护中发挥着重要作用。中国与多个国家签署了文物保护合作协议,建立了文物信息共享平台。这种合作模式为追回流失文物开辟了新的途径。

文物保护的理念也在不断发展。专家们提出了"预防性保护"的概念,强调在文物出土前就做好保护准备。这种新理念的实施,大大提高了文物保护的成功率。

民间力量也积极参与到文物保护工作中。许多收藏家主动向国家捐赠文物,文物爱好者自发组织保护活动。这种全社会参与的保护模式,形成了文物保护的强大合力。

(文章结束)

评论列表