九江文史 | 九江城外天主堂往事

作者:钱政 编辑:冯晓晖

本系列发布九江文史类研究文章。欢迎投稿,稿件要求及联系方式见自动回复。

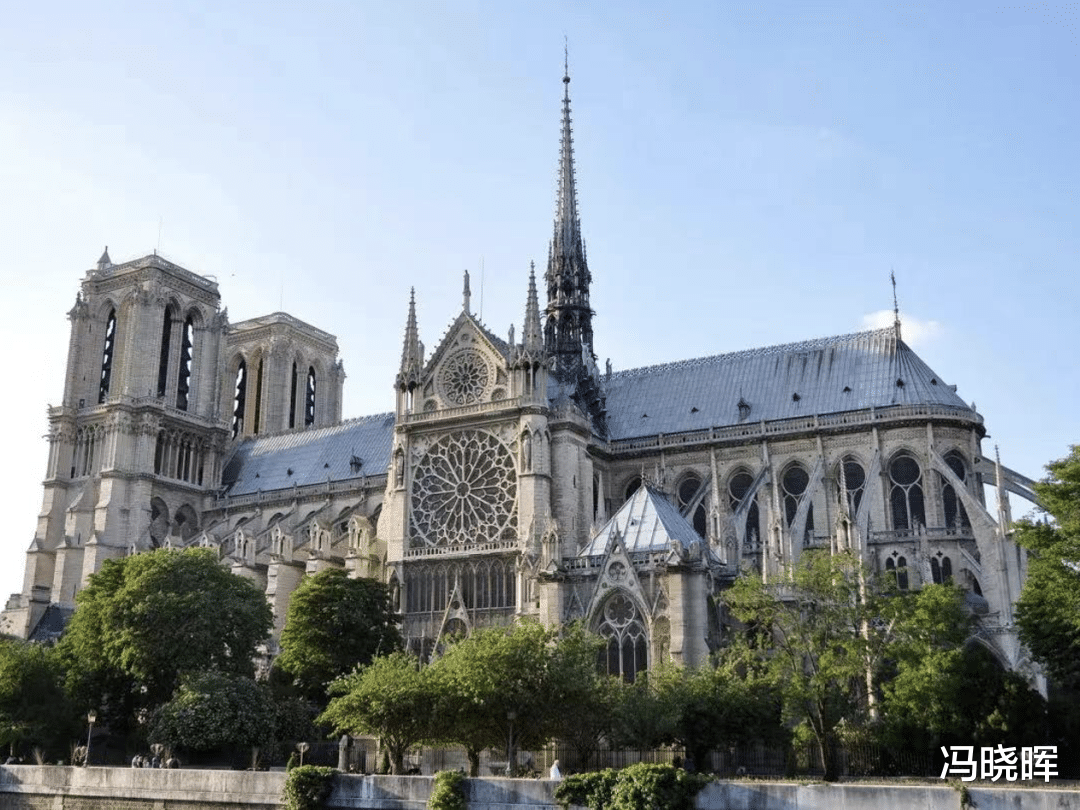

现今上世纪八十年代出生的九江市区老居民应该还记得,地处今湓浦路18号地域,曾经有座仿巴黎圣母院哥特式建筑的天主堂。因教堂地处九江市西门外,所以人们称其为城外天主堂。当时因其建筑外形类似法国巴黎圣母院,所以有人称其“东方巴黎圣母院”。

城外天主堂老照片

据笔者2015年4月29日参观位于法国巴黎塞纳河上“西代”岛上的巴黎圣母院,明显感觉九江城外天主堂根本无法与巴黎圣母院的规模相比,尽管建筑物外形类似,但内部的建筑恢宏气势、壁画、雕塑不可同日而语!因电影“巴黎圣母院”而为中国人广为熟知。我们进到巴黎圣母院时,其内正在举行天主教“弥撒”,故而人山人海,台上有神职人员宣讲,台前面坐满了大批听众,有唱诗班几十人唱歌……我因不信教,这是我第一次亲身经历“弥撒”活动,据导游讲并非天天有这类宗教活动!我们九江城外天主堂也常有这类天主教的宗教活动。

巴黎圣母院旧照

我在上海徐家汇也曾见到一座与九江城外天主堂建筑几乎一样的天主堂,据讲这座天主堂是法国人采用九江天主堂相同的建筑图纸建造的。

上海徐家汇天主堂

九江城外天主堂是同治十年(1871年),九江天主教会转租九江英租界的滨江路和湓浦路地段所盖的洋行堆栈房屋,由法国神父若望仿巴黎圣母院兴建哥特式的天主堂及主教楼,它们临街而建,位于长江南岸,坐南朝北,在白振铎主教监理下,历经十年时间到清代光绪六年(1880年)6月27日正式竣工投入使用。其内部设有圣台,读经台,洗礼台,烛台等建筑物。

城外天主堂建成后成为江西省天主教中枢机构,也是赣北,鄂东地区天主教的中心教堂。今城内庾亮南路的天主堂行政管理也是由城外天主堂负责。笔者因写作需要,特地采访了两位城外天主堂的神职人员的子女以及一些熟知城外天主堂的九江居民。魏先生和师女士及其他一些老九江人,他们为我提供了不少城外天主堂鲜为人知的往事。

据魏先生讲,新中国成立初期有位蓄有满脸大胡子有点像人们熟知的马克思那样大胡子法国神父的中国名字为马崇道,人们称它为马神父。魏先生因其父是城外天主堂的工作人员,所以与他有些接触,在他的印象中,马神父吃面包时喜欢吃生洋葱头,常常将面包屑粘在大胡子上。天主堂中所有外籍神职人员,1954年后按当时中国政府政策全部礼送回国。

解放后天主堂的神职及普通工作人员有:神父,天主教爱国会工作人员,秘书,出纳及一些来此服务的嬷嬷人员组成。

魏先生的父亲魏养明,解放前同文中学毕业,后考入江西师范,日本占领九江后全家人逃难赣州。抗战胜利后回九江,因其父母早年就是天主教教徒,在济世中学当老师,解放初济世中学取消,正好九江市政府收编天主堂,成立九江市天主教爱国会归九江市统战部宗教事务管理,当时由市委办公室秘书涂世爱负责天主教爱国委员会的具体工作。

当时管委会主任是蒋育汉,他毕业于九江市修道院,同时还是九江市二医院的X光医生。九江市二医院解放前也是法国天主教创办的,当时名称是:圣味增舜医院,俗称法国医院。

魏养明当时被市宗教办任命为九江市天主教爱国委员会的秘书长,负责九江市天主教所有的房产租金收取和九江市各宗教团体如天主教、基督教、佛教、道教等人士学习党的方针政策。具体收房租的出纳当时是田秀春(男)。师女士的父亲师焕章,他是黄埔军校毕业生,加入过军统,师焕章父母是河南天主教徒,岳父母为湖南的天主教徒,解放前他退出政界后担任城外天主教堂财务工作,同时也在城外法国医院担任财务人员。1955年因历史问题被抓坐牢,并在同年市文化宫教育展览会上的图片中,师焕章被身披神父衣服,上面写:师焕章是披着宗教外衣的反革命分子。

魏养明照片,由其子提供

当年蒋跃汉是九江天主教爱国会主任,他育有三男三女,也是天主教徒。城外天主堂拆除后,蒋跃汉便调到城里天主堂工作去了。早年庚和里一带居民很多是天主教徒。

当时无论城里、城外天主堂都是法国天主教会负责的,所以抗战时期,日本人占领九江市,大批中国居民逃到天主堂避难,而日本人不敢进天主堂骚扰,这是因为当时法国政府,德国日本意大利是协约国成员,日本人不敢造次。

解放前城外天主堂的中国神父是胡钦明,后胡钦明调到南昌去当主教,按天主教仪规,普通神父着黑袍,而红衣主教为红袍。胡钦明调离后,刘神父接任,1955年刘神父因特务罪被捕,之后由邓重保担任神父。解放后城外天主堂放映过电影白毛女,也办过一些展览,如:抗美援朝战争战果展,计划生育展览等。

城里天主堂归城外天主堂管理,此时城里天主堂由河南籍孙神父打理,孙神父将其父母接到九江,在生命活水医院山坡下搭棚居住,靠放羊为生。后生命活水医院扩大要孙神父父母搭棚居住的这块地,因生命活水医院与城里天主堂都是属于天主教会,所以孙神父去世后,由生命活水医院负责孙神父父母生活及最后送终事宜。孙神父死后城里天主堂由罗四维神父接管,罗神父是跛脚,在文革中也没逃掉批判游街的命运,幸好他熬到文革后生活工作才有了转机。

九江城里城外的两座天主堂,经常有嬷嬷在其中服务,解放初城外天主堂有孙嬷嬷和韩嬷嬷两位帮忙天主堂工作,她俩都是修道院的毕业生,由教会分配到现九江市第二人民医院当护士,她们终身不结婚,献身于天主教。她俩一边在医院当护士,一边每周去天主堂做礼拜和做义工。

城里天主堂后面(现船舶工业公司),解放前有个育婴堂,内中收养一些弃婴,其中以女婴及病患婴儿为主,这些弃婴由修道院毕业的嬷嬷们照料,并由九江天主教会出钱抚养。

九江城内天主教堂 编者摄于2025年3月

九江城外有处名叫六家垅的地方,九江市天主教会称它为“圣山”的坟山,内中埋有一批中外籍神父和嬷嬷。圣山有围墙,正面有门楼,门上面书有圣山二字,内中面积比一个篮球场大,这块坟地内,外籍神父、嬷嬷的墓碑是平地面,上面用法文书写逝者的姓名、简历生卒日期,墓碑上有一个十字架,而中国人的神父、嬷嬷是中国丧葬方式,有坟包和墓碑。圣山墓地请当地农民守护,九江天主教每年出钱给看护的农民。圣山围墙外则是一般天主教徒的坟地。

九江市天主堂现仍有大量房产,文革后落实天主教政策,这些房产收回作为九江天主教的资产,除了少数房产地皮外,其他房产至今仍可以收取租金作为九江天主教的经费来源之一。目前九江天主教房产有:城里天主堂、九江修道院、庚和里、协和里、培德里、崇道里……例如,曾经甘棠湖畔的庚和里拆迁后搬到南湖小区,但这儿的房产仍属于九江天主教,并且仍在收取房屋租金。过去天主教会所属房租有蒋育汉派人收取,至今这儿房租仍由天主教会派人收取。

城外天主堂拆除前曾做过救济站,拆除后建有“九重天”大楼(扬子江大楼),现如今扬子江大楼也不见踪迹,只留下九江人对往昔的九江城外天主堂的脑海中回忆和反思!

钱政(作者像)

【编后记】

很多关于九江城外天主教堂的文章,常将其描述为“外形类似法国巴黎圣母院”。然而,正如钱老师在其文章中所指出的,两者之间其实相差甚远。这种对称双尖塔的哥特式教堂建筑风格在世界各地广泛分布,最具代表性的应属德国的科隆大教堂。

钱老师的文章之所以内容详实,得益于他对神职人员后人以及本地居民的实地采访,使得文本细节丰富、生动。但也因此显得内容较为庞杂,涵盖了“天主教堂”的由来、相关历史事件,甚至延伸到了城内教会的发展状况。

截至目前,笔者尚未见到一篇能够较为系统、完整地梳理九江近代天主教发展与变迁的文章。作为江西最早接受西方宗教传播的地区,九江不仅是传教活动的门户城市,更长期作为江西天主教主教区的中心,其地位在江西教会史上举足轻重。这段历史,值得深入梳理与研究。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。