光绪初年,华北大地被一场百年不遇的旱魔死死扼住咽喉。从1875年至1879年,整整五年间,烈日高悬,土地被烤得干裂,犹如层层龟裂的盔甲。庄稼在炽热中化为飞灰,千万百姓于死亡线上苦苦挣扎。这场被称作“丁戊奇荒”的灾难,宛如一把锐利无比的刀,将人性中的善与恶、家国情怀与地域偏见,无情地剖开,曝露在刺眼的日光之下。正所谓“大灾大难是检验人性的试金石”,当树皮被啃食殆尽,连观音土都成为众人争抢的稀罕物时,这片饱经沧桑的土地,究竟上演着怎样惊心动魄的人间悲喜剧?

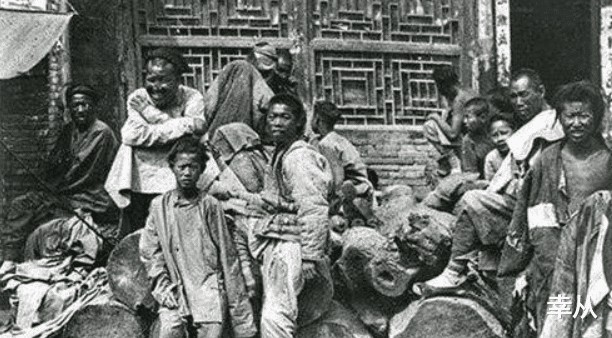

旱灾肆虐,哀鸿遍野

旱灾最为凶猛的年头,山西晋南的黄土高原上,就连平日里钻来钻去的老鼠,都纷纷躲进地缝深处,再没露过面。逃荒的漫漫长路上,一位老母亲紧攥着最后半块馍馍,颤抖着塞进小儿子嘴里,那浑浊的眼泪在满是皱纹的脸上,渐渐凝成一层盐霜。这样令人心碎的场景,在直隶、山东、河南等地不断重复上演。此时,“哀鸿遍野”四个字,有了最为鲜活、最为惨痛的现实注脚。

江南士绅,挺身而出

江南的富商们起初并未将这场灾难放在心上,只当是寻常的北人南迁。当苏州阊门外忽然冒出成片的茅草棚时,谢家福正悠然地端着紫砂壶,在书房里全神贯注地临摹《兰亭序》。这位曾亲身经历太平天国战火的老士绅,笔尖猛地一顿,墨汁在洁白的宣纸上迅速晕染开,宛如一朵突兀的黑梅。因为他从灾民那浑浊不堪的眼睛里,仿佛看到了四十年前苏州城破时熊熊燃烧的火光。

“不能坐视不管啊。”谢老爷子当机立断,将毛笔重重地搁在砚台上,挽起青布长衫的手肘,带着几个门生一头扎进了灾民堆里。在盘门城楼下,三口大铁锅支了起来,白花花的米粥翻滚着热气,灾民们捧着粗瓷碗的手,抖得如同风中摇曳的芦苇。然而,谢家福心里清楚得很,这粥棚撑不了几天,毕竟江南的粮仓也并非坚不可摧。

与此同时,李金镛正在常州老宅里打算盘,听闻苏州来了两万灾民,他“啪”地一声,把金丝楠木算盘珠子拨得震天响。“老谢都行动了,咱们还等什么?”这位头戴红顶子的商人,转身就召集了十二艘漕船,满载着银元和粮食,逆江北上。船过镇江时,金山寺的晨钟撞得震耳欲聋,江面上漂浮着来不及安葬的浮尸,漕工们往水里撒纸钱的手,止不住地颤抖。

以工代赈,一举两得

谢家福的“以工代赈”之策堪称绝妙。他蹲在苏北干裂的河堤上,指着那一道道龟裂的淤泥,向灾民们大声呼喊:“有力气的跟我去修水利!修一段给一段钱粮!”这一妙招,既迅速解了饥民的燃眉之急,又为江南地区筑起了坚固的防洪屏障。后来有人仔细算过,那些年修筑的水渠,一直到抗战时期,还在源源不断地灌溉着良田。

复杂心态,矛盾交织

但在这场赈灾大戏里,江南士绅们的心态却极为复杂,满是自己的小九九。他们一边忙着煮粥施药,救济灾民,一边却在《申报》上写着打油诗,宣称“北人奢侈遭天谴,南人节俭感神明”。有个酸腐的秀才甚至编起了顺口溜:“山西老西爱钱庄,直隶混混偷鸡摸狗,陕西冷娃抢粮仓。”可转过头,又在满城四处化缘,念叨着“救北人一命胜造七级浮屠”。

最为讽刺的是,当英国传教士李提摩太带着白银来山东赈灾时,谢家福急得直跺脚。他赶忙给李金镛写信说道:“这些洋鬼子黄鼠狼给鸡拜年,分明是想收买人心!”于是,江南士绅们瞬间改行当起了“孩子王”,满大街争抢着收养灾荒孤儿,生怕小娃娃们被教堂里的面包给哄了去。有个老举人甚至蹲在粥棚口,一见到小孩就往他们手里塞《三字经》,嘴里还念叨着:“记住你是炎黄子孙!”

合作赈灾,曙光初现

这场持续了近五年的生死博弈,最终在青州知府衙门的大堂上有了新的转折。李提摩太、谢家福、李金镛三位赈灾大佬围坐在八仙桌旁,桌角摆放着半筐已经发霉的玉米饼。英国人提议合办孤儿院,谢家福紧紧盯着对方碧蓝的眼睛,突然拍案大笑:“也罢!只是这先生得请孔圣人门生!”当三双手在赈灾协议上郑重按下手印时,窗外春雨淅淅沥沥,在饥荒最为严重的青州城,墙根下已经冒出了星星点点的野草,仿佛预示着生机的到来。

铭记历史,传承精神

丁戊奇荒宛如一面照妖镜,清晰地映照出人性最深处的光芒与暗影。当灾民们绝望地跪在干涸的河床上求雨时,江南士绅们用算盘珠子拨出了家国情怀;当传教士在教堂分发面包时,中国士人用实际行动守护了文化根脉。这场跨越南北的生死救援,与其说是与天灾展开殊死搏斗,不如说是人性与责任的伟大觉醒。

如今,我们站在黄河岸边,望着眼前滋润的万亩良田,又有谁会记得百年前那场可怕的旱灾呢?但那些赈灾账簿上的墨迹,那些孤儿院墙根下曾响起的童谣,那些修水利时夯进堤坝的号子声,早已深深融入民族的血脉,化作支撑我们前行的钙质。正如黄土高原上的老农所言:“灾荒过去要记功,不能光记老天爷的雨,还得记人心里淌的血。”当我们在博物馆里看到那锈迹斑斑的赈灾银锭时,所听见的,又何尝不是文明深处传来的深沉回响?