"我母亲连亲闺女都认不得,却记得存折密码!"四川成都的黄女士含泪控诉,自己将84岁患老年痴呆的母亲送进养老院,却遭数十年未联系的大姐多次私自带出,用假身份证调包真证,分两次取光母亲40万养老钱。法院认定盗窃却因"家庭矛盾"免刑,养老院更被曝隐瞒真相、纵容违规!这场亲情与利益的博弈背后,暴露的是法律盲区还是监管黑洞?

一、痴呆老人成"提款机",假身份证竟能突破层层防线

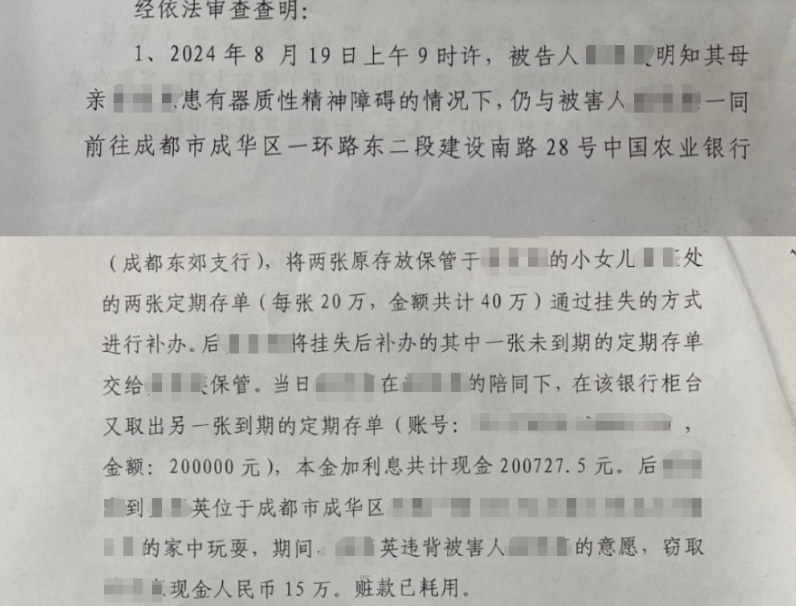

2024年9月,当黄女士在中秋节带母亲到银行办理转存时,工作人员一句"身份证是假的"让她如坠冰窟。调取监控才发现,大女儿姜某某早在9月11日就潜入养老院,用伪造证件换走真证。更匪夷所思的是,早在8月19日,姜某某就带老人挂失存单并取走20万,而养老院对此只字未提。

关键细节揭露漏洞:

养老院"睁眼瞎": 院长杨某在黄女士多次提醒后仍放任姜某某接触老人,甚至在事发当天与黄女士微信沟通。

银行流程形同虚设: 20万大额取现无需预约、非本人到场也能操作,监控显示姜某某取款时包裹严实,钱款不数即走。

司法认定存争议: 法院仅认定第二次取款20万为盗窃,第一次15万因"证据不足"未被采纳,而姜某某最终因"退赃+家庭矛盾"免于刑罚。

成华区法院作出的判决结果

二、养老院为何难逃"背锅"?合同白纸黑字成废纸

黄女士提供的《入住合同书》明确约定:"任何亲属接触老人需经监护人同意""外出必须书面申请并经丙方(黄女士)批准"。然而:

姜某某带老人外出未办理任何手续,养老院却以"丙方泛指所有子女"诡辩。

民政部门已认定养老院违约,将启动行政处罚程序。

律师解析责任链条

陕西恒达律师事务所赵良善指出:

违约责任: 根据《民法典》第577条,养老院未履行安全保障义务,需赔偿损失。

行政处罚: 依据《养老机构管理办法》第46条,未按协议履职最高可罚3万元。

深层失职: 未核实探视者身份、纵容假证调包、隐瞒外出事实,构成重大管理过失。

对比同类案件:2021年江苏某养老院因老人走失溺亡被判担责30%,法院强调"安全保障义务不因免责条款豁免"。而本案中养老院过错更甚——直接参与财产侵害链条。

与养老院签订的入住合同书

三、血缘是恶行的保护伞?大女儿的"双重面具"

亲情幌子下的算计: 姜某某与母亲断绝往来数十年,却在老人患病后突然"尽孝",法院判决书称其"生活困难",却被家属揭露用最新款手机、全身名牌。

法律与人情的撕裂: 《刑法》规定盗窃近亲属财物可从宽处理,但本案中"家庭矛盾"的认定引发争议——无实际抚养关系的子女是否适用此条款?

养老产业的"信任危机"

监管缺失常态化: 多地养老院被曝护工虐待、财务漏洞,暴露行业"重盈利轻责任"乱象。

家属的艰难抉择: 黄女士因姐姐重病、自身残疾无力照顾母亲,选择养老院反遭背叛,折射老龄化社会家庭照护体系崩溃的痛楚。

四、谁来守护"无行为能力人"的最后一分钱?法律工具箱的不足

监护权落地难: 虽法院指定黄女士为监护人,但养老院仍以"所有子女均可探视"为由违规。

银行风控漏洞: 现行规定对大额取款审核宽松,未针对老年人设置特殊保护(如要求监护人到场)。

刑事追责乏力: 盗窃罪定罪金额门槛高(40万属"数额特别巨大"),但家庭因素导致刑罚减免,被害人难以追回全款。

建议破局路径

强化意定监护: 通过公证明确唯一监护人,排除其他亲属干预。

建立养老院黑名单: 对违规机构公开曝光并限制补贴。

银行增设"养老账户": 要求取款必须监护人+老人双认证,并限制非本人操作。

五、当我们老去,会不会也成为"猎物"?

这起案件最令人脊背发凉之处,在于它击穿了社会最基本的信任底线:

对亲情的背叛: 当血缘成为犯罪工具,"久病床前无孝子"的谚语正在异化为"久病床前出盗贼"。

对制度的嘲讽: 从养老院到银行,每个环节都看似合规却集体失守,暴露"流程合规≠实质安全"的系统性失效。

对未来的警示: 我国60岁以上人口已达2.97亿,若不能构筑法律、道德、技术的三重防线,今日的姜老太,可能就是明天的你我。

【结语】血未冷,法莫息!

黄女士母亲的存折里,存着一代工人的血汗,更存着一个社会的良心。当法律在"家庭矛盾"前踌躇、养老院在利益前装睡,我们需要的不仅是追回40万,更是重建一套让恶行无处遁形、让弱者免于恐惧的机制。