3个生命换来的警示:四大因素致命叠加,性能车监管迫在眉睫!

2025年3月29日深夜,德上高速公路池祁段的一声巨响,将三个年轻女孩的人生定格在116公里/小时的NOA辅助驾驶状态中。她们是武汉某高校的学生,本应次日参加考试,却因一场车祸成为自动驾驶争议的“血色注脚”。

根据目前所掌握的信息,这场事故背后,有“四大致命叠加”!

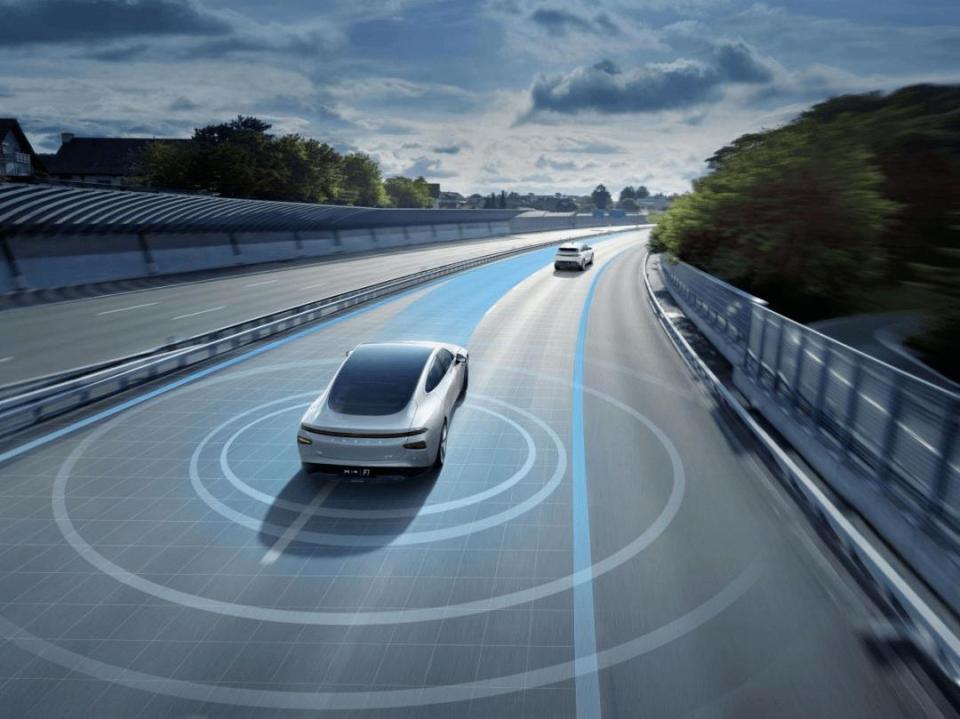

1.“辅助驾驶”非“自动驾驶”,小米SU7标准版搭载的NOA系统属于L2级辅助驾驶,方向盘不可脱手是铁律。但事故数据显示,系统在夜间纯视觉模式下对施工改道的识别延迟太多,最终仅留给驾驶员2秒反应时间。这与车企宣传的“120km/h遇障刹停”形成巨大反差。更讽刺的是,事故当天,车企大佬们还在论坛上高调鼓吹“智驾元年”。技术尚未成熟,营销已超前十年,这种割裂感,让消费者误将“辅助”当“自动”。

2、此车主非比车主,据悉这几名参加考试的女生,并非这台小米su7的车主,换句话说,这几个人对小米su7这台车并不熟悉。其实小米su7内部有机械开锁,但是并不在传统燃油车的门把手处,而是在车门的下半部分。如果有人知道机械开关在哪里,他们会第一时间打开。

3、车速太快,夜间行车。该路段正在进行施工,车辆需要借道对方车道逆行一段路程,辅助驾驶系统其实已经反应过来了,只是车速太快,留给驾驶员反应的时间太短。如果是专业赛车手,1秒之内就能化险为夷,但作为年轻的女生司机,既是年轻司机,夜间行车预判距离不够,车速还快,接手后没有足够的反应时间,撞击时还是90公里的时速。

4、不能相信自驾,尤其是纯视觉方案。为什么我国迟迟没有放开L3自动驾驶,因为只有部分车企已经掌握了成熟的自动驾驶技术,大部分车企并没有。代码是人编写的,自然存在漏洞,Windows系统发展了数十年依旧有大量漏洞还在被黑客团队偷偷利用。自动驾驶系统才多少年,不能被“零接管”“全场景智驾”等话术忽悠了,况且小米su7标准版还是纯视觉方案,夜间识别能力天然有限。如果选择自动机还是,还是以激光雷达方案优先,因为探测距离可以达到200米甚至更远,完全有足够的时间进行调整或接管。

最重要的是系统,手机、可穿戴、物联网等设备可以随便,重启能解决99%的问题,但是能直接影响到人身安全的汽车,一定不能100%依赖,不能有“忠粉效应”。驾驶员一定要全神贯注,方向盘后的每一秒松懈,都是在喂养死神,因为人生没有重启。

“性能车”监管迫在眉睫

5秒级零百加速曾是百万超跑的专利,如今21.59万的小米SU7就能实现。但针对性能车的特殊监管却一片空白:是否需要强制驾驶培训?针对性能车考取新的驾照;辅助驾驶启用时速是否设限?比如最高90KM/H,占据高速最右车道;电池防爆标准是否匹配高速碰撞场景?缺乏足够的实验数据;现行国标只要求碰撞后5分钟内不起火,但事故中车门因断电锁死、电池爆燃瞬间吞噬生命。

当技术跑赢法规,代价只能是鲜血。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。