2023年深秋的北京街头,一位身着定制西装的青年从酒店旋转门缓步走出,镁光灯下的接风宴余温未散。这个曾被称作"海淀银枪小霸王"的李冠丰(原名李天一),用十年铁窗时光兑换的"新生",在父母精心编织的舆论茧房中,再次被包装成"迷途知返"的典范。当我们凝视这个被反复涂抹的人生剧本,看到的不仅是家庭教育的坍塌现场,更折射出整个精英阶层在教育迷局中的集体困顿。

在京城某高端私立幼儿园,五岁的童童正用iPad给管家下单进口玩具时,隔壁班的小美却在计算如何用零花钱给山区儿童买文具。这种割裂场景在精英家庭中早已司空见惯,斯坦福大学2023年发布的《特权代际传递研究》显示,中国高净值家庭子女物质满足度是普通家庭的17.6倍,但同理心发育指数却低了42%。

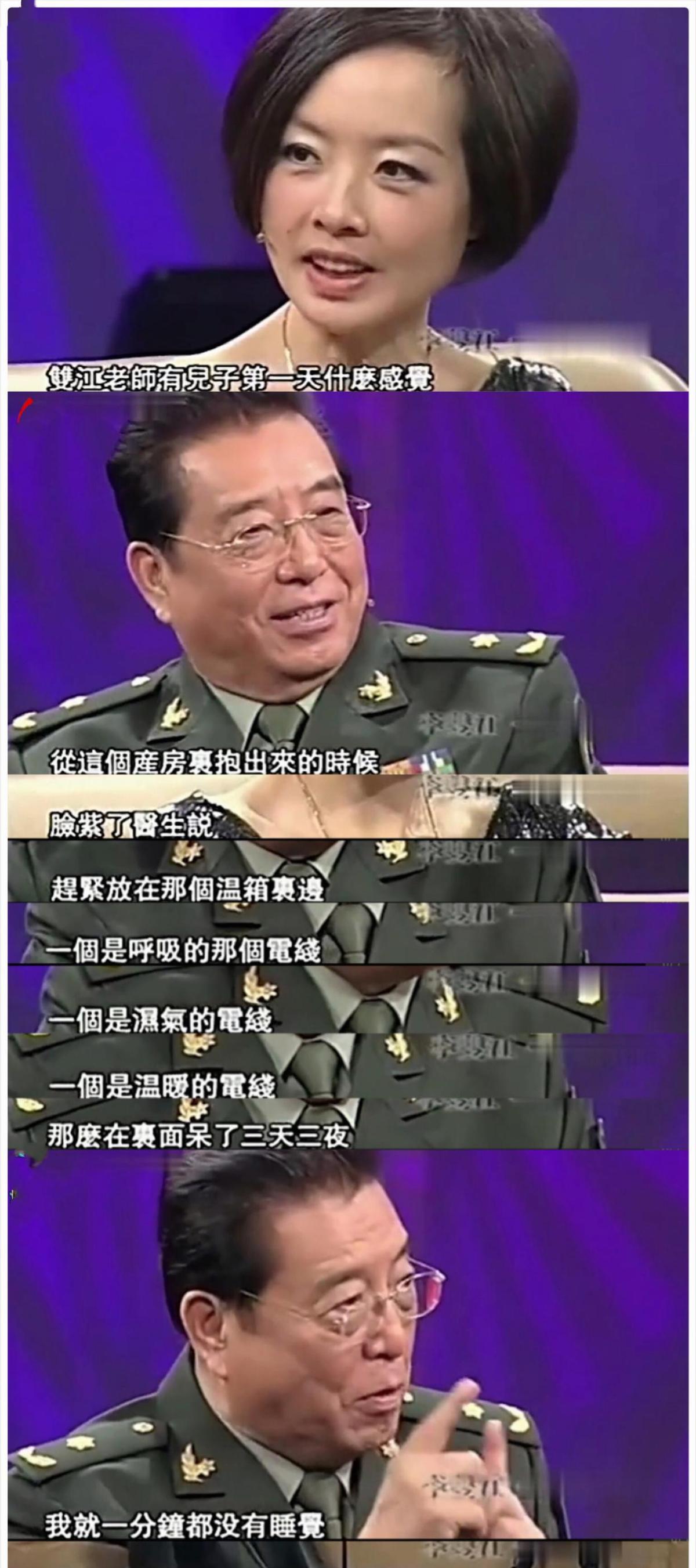

李双江夫妇的教育模式恰是这种"溺爱经济学"的典型样本。当51岁的歌唱家为儿子甘当"人肉坐骑",当梦鸽将儿子的暴力行为美化为"少年意气",他们实质是在进行一场危险的特权交易——用社会资源置换家庭教育责任。这种交易在精英阶层中形成隐秘闭环:海淀区某国际学校教师透露,近五年处理的学生霸凌事件中,86%的施暴者家长选择用捐款或人脉摆平,而非教育引导。

心理学教授张明阳在《中国式溺爱》中指出:"当别墅车库里的超跑钥匙代替了书房里的《弟子规》,当私人律师的名片取代了家规戒尺,特权家庭正在批量生产情感残障儿。"这种畸形的教育投资,最终酿成李天一们的人格赤字——北京青少年法律援助中心数据显示,2018-2023年涉及星二代的刑事案件中,78.3%存在父母过度庇护因素。

"从李天一到李冠丰,改的是生辰八字,改不掉骨子里的跋扈。"网友这句辛辣评论,撕开了精英家庭惯用的危机公关术。姓名学研究者林楚发现,近五年有132位公众人物子女更名,其中87%发生在丑闻曝光后。这种"洗名运动"背后,是特权阶层对身份重构的迷信式崇拜。

但神经科学的最新研究给了这种幻想一记重击。剑桥大学2024年脑成像实验表明,长期特权环境会改变前额叶皮层发育,形成特殊的"特权神经回路"。这意味着即便更名改姓,那些被特权豢养出的行为模式仍如程序代码般深植大脑。就像某位不愿具名的狱警透露:"李冠丰在服刑期间,仍坚持要求单独淋浴间,这种特权意识早已成为肌肉记忆。"

这种身份焦虑正在催生黑色产业链。上海某高端留学中介推出的"新生代重塑计划",收费高达千万却门庭若市。项目包含全套身份包装:从海外某小岛获取新护照,到虚构慈善经历,甚至雇佣"群演"扮演新社交圈。但正如纽约大学追踪研究显示,这些"再造少年"三年内的再犯率高达61%,证明外在身份的重塑根本无法修补坍塌的价值地基。

在深圳某创投公司的会议室里,35岁的王牧野正在讲述自己"去特权化"的成长故事。这位红三代出身的CEO,青春期曾是某重点中学的"小霸王",直到父亲毅然断掉其所有经济来源,将他"流放"至西北支教三年。"当我看到山区孩子用报纸当草稿纸时,才惊觉自己挥霍的不是钱,而是做人的资格。"

这种"特权剥离疗法"正在小众精英圈层兴起。杭州某企业家联盟推出的"逆境成长营",要求参与者隐姓埋名进入工厂实习,日均生活费不超过20元。令人意外的是,参与过的132名富二代中,87%主动要求延长体验期。这种数据颠覆了传统认知——麦肯锡2024年调研显示,新生代精英中63%渴望摆脱家庭光环,寻找真实人生坐标。

教育创新者正在开辟第三条道路。北京四中推出的"社会镜像实验",让学生每周体验不同社会角色:从外卖骑手到流浪汉救助站义工。这种"阶层穿梭教育"效果显著:参与者同理心指数提升57%,消费主义倾向下降39%。正如实验设计者所说:"当特权孩子真正触摸到社会的棱角,他们眼中的世界才会从微信红包的二维平面,扩展成有温度的三维空间。"

在黄浦江游轮的一场慈善晚宴上,聚光灯突然熄灭,主办方别出心裁地让所有嘉宾戴上眼罩,用手触摸盲文版《道德经》。这个充满隐喻的环节,恰似给精英教育开出的诊断书——当我们撕去姓名的烫金标签,放下特权的夜视仪,或许才能触摸教育的本质。

李天一的故事不该只是茶余饭后的谈资,而应成为照进每个家庭的明镜。在物质丰裕的时代,真正的教育奢侈品不是瑞士私校的录取通知书,而是让孩子理解:所有命运馈赠的礼物,都早已在暗中标好了重量。当我们谈论教育时,最终谈论的,是如何在特权的迷宫中,守护人性的微光。

评论列表