遵义会议前的一场会议被忽略:决定了三件大事,一件和刘伯承有关

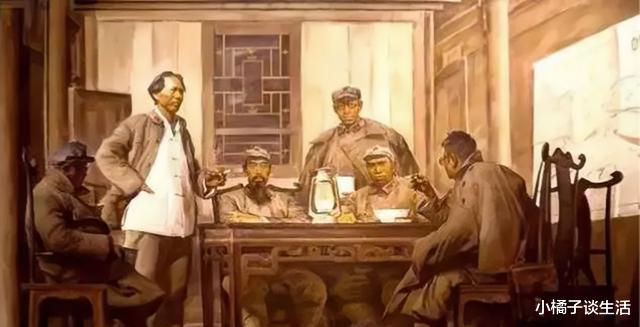

说起来,遵义会议那可是真够瞧的,重要得能拐弯儿改国运!那会儿,毛泽东大佬的地位,就在这会上给稳稳当当立起来了。大伙儿心里明镜似的,这会议的分量,重得跟山似的,直接把路给指明了,国家的前途命运也跟着转了个大弯儿。

说起来,遵义大会开场前头,还有那么仨小聚会,咱们给它们起了个雅号,叫“遵义前的小预热”,听着就挺有意思,对吧?这三个小家伙分别是:通道小酌、黎平茶话、还有猴场闲聊。

嘿,您知道吗?那三场会议啊,后来的人们老是把它们晾在一边,特别是“黎平会议”的贡献,简直就是被大大看扁了。

在黎平那疙瘩开的会上,拍板定了三件关乎长征天大的事儿。要是那会儿没整明白这三桩大事,红军的将来啊,那可真是雾里看花,说不定又得兜圈子,走回那老黄历的路上去喽。

得嘞,咱们这就扯扯那三件顶呱呱的大事儿。

刘伯承啊,那可是咱们党和军队里头的顶尖儿军事大拿。说起来,这人可真不简单,绝对是数一数二的能耐。在我党和咱军队里头,提起他的名字,谁不得竖起大拇指,夸上一句:“嘿,那可是个能人!”他打仗有招儿,用兵如神,敌军见了他都得头疼。用咱老百姓的话说,那就是“鬼点子”多,总能想出辙来把敌人玩得团团转。所以啊,刘伯承这个名字,那可是响当当的,一提起来就让人心里头服气。咱们得记住,这可是咱们党和军队的宝贝疙瘩,杰出的军事天才!

说起军事上的那套学问,刘伯承那可是顶呱呱,无人能敌。他在苏联伏龙芝军事学院混了三年,那可不是白混的,真有两把刷子!

说起刘伯承那实战的本事,嘿,真不是盖的!打从年轻那会儿,护国、护法两场大战,他就已经崭露头角。再到后来,北伐那会儿,他更是勇往直前。等咱们中共有了自家的队伍,跟国民党、军阀干架的时候,刘伯承那表现,简直是亮瞎眼,叫人不得不服!

您瞧瞧,打从1932年那会儿起,咱们的刘伯承大哥就已经是中国工农红军里的“大脑袋”啦,总参谋长!这职位,听着就让人竖大拇指。

一九三四年那会儿,博古和李德那俩哥们儿,一个是头儿,一个是共产国际派来的德国军事大腕儿,愣是把咱们的第五次反围剿给搞砸了。你说这气不气人!咱们刘伯承大将军,那可是直肠子,直接就跟李德说了:“您那套教条主义,咱不认!还有您那专横的做派,咱也得提个醒儿。”就这么直愣愣地给怼回去了,痛快!

哎哟喂,这可不成啊!

李德那叫一个气不打一处来,得嘞,这官儿是非撤不可了!

嘿,您知道吗?刘伯承老兄,他那红军总参谋长的交椅,嘿,就那么一不留神,给晃悠没了。然后呢,他老人家也没含糊,直接“嗖”地一下,降到了红五军团,当起了参谋长。您说这事儿,是不是跟变戏法似的,一眨眼,职位就换了地儿?

那会儿,红五军团的领头羊是董振堂,手下兄弟一万二出头。要说队伍大小和打架本事,嘿,跟红一军团、红三军团比起来,那可差点意思。

就算那样,长征的大幕一拉开,刘伯承可没泄气,他跟董振堂一块儿,领着红五军团啃下了不少硬骨头。尤其是那“湘江战役”,红五军团当的“殿后大将”那叫一个出色。不过,代价也不小,手下的红34师为了完成任务,差点儿全搭进去了,这事儿悲壮得很,就像是唱了一出动人心弦的红军大戏,后来人都管他们叫“拼命后卫师”。

湘江大战一完事儿,到了12月12号那天,“通道会议”就热热闹闹地开场了。会上,大伙儿一听毛泽东的主意,嘿,都觉得挺靠谱——咱不往北去湖南凑热闹了,干脆拐弯抹角,溜达到贵州那片地界去。就这么着,原定北上的计划,一变脸,成了进军贵州的新篇章。

一九三四年腊月十八那天,咱们开了场“黎平会议”,头一桩大事儿,就是得捯饬捯饬人员和队伍,说白了就是得动动窝儿,调调人。具体咋整呢,有这么几出戏:

您瞧,那会儿啊,咱们把红八军团跟红五军团合到一块儿去了,这么一掺和,红八军团这名号,嘿,就像晨雾似的,在历史里头消散得无影无踪了。

咋回事儿呢?说白了,红八军团过湘江那会儿,人马折损得可不少,红五军团也是同病相怜。俩军团要是合一块儿,那不是更合适嘛!

得嘞,咱来说说这事儿。其二啊,就是把中央军委手底下的俩纵队,给拢到一块儿,合成一个纵队。就这么简单明了,俩变一,利索得很!

早先时候啊,咱们那儿俩队伍加一块儿,大约一万四千人上下,头儿分别是叶剑英和罗迈两位大将。后来呢,这俩队伍一合计,干脆并成一股绳,成了一个纵队。这时候,刘伯承大哥挑了大梁,当了司令员;陈云同志呢,就成了政委;叶剑英嘛,自然就成了副司令员,辅助刘伯承大哥。这样一来,队伍更团结,更有劲儿了!

这么调整啊,其实是因为中央纵队也得上阵打仗,躲是躲不掉的。得找个带过兵、打过仗的老将掌舵。说起来,刘帅的军事本事那是杠杠的,比叶帅高出那么一截儿。所以啊,让刘伯承挑这个大梁,那是再合适不过了。

嘿,第三条啊,那就是得把刘伯承大哥的红军总参谋长那把交椅给他坐回去。咱得让他官复原职,继续发挥他的聪明才智,领着大伙儿往前冲!

这事儿明摆着对头,刘伯承那能耐,让他窝在军团里头当个参谋长,简直就是拿金子当铜板使嘛!他那脑子,那策略,放在那儿不是屈才了嘛!

您瞧,黎平会议那会儿的整改,那叫一个恰到好处!后来啊,刘伯承那是真不含糊,尤其是到了大渡河边,嘿,他的功劳大得跟山似的,无人能及!

你问咱中国工农红军最拿手的是啥?嘿,那还用说,游击战呗!打起游击战来,那可是红军的绝活儿。就像老猫逮耗子,灵活得很,敌人想找都找不着北。这游击战,讲究的就是个出其不意,攻其不备,红军战士们个个都是这方面的行家。所以说啊,你问红军最擅长啥,游击战,那绝对是杠杠的!

游击战啊,讲究的就是个快字,得跟兔子似的,窜得飞快。可您瞧瞧,打从长征那会儿起,头四道封锁线一过,咱们红军慢得跟蜗牛爬似的,真让人急得直跳脚。要不是广东的陈济棠、广西的白崇禧这些大佬不想玩命死磕,咱们中央红军那会儿啊,怕是要更憋屈,牺牲也得多了去了。

湘江大战开打前头,咱们的红军啊,从道县晃悠到湘江,就那么百十里地,愣是走了四天四夜,跟蜗牛赛跑似的。这事儿吧,就是湘江大战里红军兄弟们牺牲惨重的一个大由头。你想啊,就这么磨磨蹭蹭,敌人能不瞅准机会嘛!

嘿,您瞧,这事儿怎么就磨蹭成这样了呢?您说,咱干嘛非得跟蜗牛赛跑似的,一步三晃悠?速度这事儿,它咋就不跟咱的心思对齐呢?咱心里头急得跟热锅上的蚂蚁似的,可眼前这事儿,愣是跟老牛拉车一样,慢悠悠的,真让人干着急!别着急,别着急,我这话虽这么说,可心里头也纳闷儿呢:这速度,咋就不能跟咱的想法合个拍,嗖嗖往前窜呢?非得让人心里头嘀咕:“为啥就这么慢呢?”您说,这事儿,逗不逗?

博古和李德俩哥们儿,非得要把那一大堆后勤家伙什儿都给带上。

咱们瞧瞧这都拎了些啥玩意儿来:

在咱苏区中央政府底下,那兵工厂可真不含糊,造武器的家伙什儿多得是,一件件武装得跟小山似的。印刷厂里,各种印刷机子嗖嗖地转,跟那不停歇的织布机似的。说到印钞厂,嘿,那印钞机咔嚓咔嚓,跟咱们过年放鞭炮一样热闹。还有那加工小零件的机床,咔哒咔哒,跟老匠人的手艺似的精细。医院里头,装备也是琳琅满目,医疗器械摆得满满当当,跟那集市上的货物似的。就连桌椅板凳,也都是结实耐用,坐上去稳当得很,跟那老树根似的牢靠。总而言之,啥都有,啥都不缺,咱们苏区可真是家底厚实!

嘿,您知道吗?除了那些个废旧到没法用的枪支、枪把子,还有铁家伙们,比如铁锤、铁蛋子、钢棍子啥的。更逗的是,居然还有扫地的笤帚、擦枪用的破布片、穿成抹布样儿的工作服,还有手指头都露在外头的手套,烂的没法瞧。您说,这是不是挺让人匪夷所思的?

这瞅着哪像是要突围的队伍啊?这又哪像是在飞快往前冲的部队呢?

嘿,您瞧这儿,简直就是个活生生的“行动国”,整个儿一大挪窝儿的场面!家家户户,老的少的,都忙活上了,跟演一出大戏似的。这不是简单的搬家,这是全民总动员的大迁徙啊!箱子、柜子、锅碗瓢盆,一股脑儿往外搬,热闹得跟过年一样。您要是路过这儿,保管让您看得眼花缭乱,心里头还得嘀咕:这得是多大的阵仗,才能搞出这动静来?其实啊,也没啥复杂的,就是大伙儿伙儿图个新鲜,换个地儿住住,体验体验新生活。所以说,这不仅仅是个搬家的事儿,它更像是一场盛大的聚会,大伙儿一块儿忙活,一块儿乐呵。等东西都安顿好了,回头一想,嘿,这过程还挺有意思的,跟玩儿似的,就把家给搬了!

嘿,您瞧那些个“坛坛罐罐”,足足有六千人的教导师在那儿忙活着搬运呢!一开始啊,他们还特地请了上千号挑夫来帮忙。

嘿,瞧瞧咱们这阵仗,搬了这么老些东西,还想提速?那简直是白日做梦嘛!

嘿,您瞧那些个“坛坛罐罐”,可真够拖后腿的,把咱行军的速度给拽下来不少,还害得战士们牺牲了不少。到了“黎平会议”那会儿,您猜怎么着?那些负责搬这些家当的红军兄弟,就剩下区区两千号人了!

打从“通道聚会”溜达到“黎平碰头”那会儿,大伙儿七嘴八舌地一合计,嘿,有了主意:把那些累赘的“瓶瓶罐罐”全给砸了,让队伍清清爽爽地上路。

嘿,这一招儿可真够绝的,全军上下乐开了花,大伙儿那是“瓶瓶罐罐”砸得欢,干脆还点了把火给烧了。这么一来,心里那股子痛快劲儿,好像还没散尽呢!

哎,您瞧瞧,就为了那堆“笨重得要命”的家伙什儿,咱们多少红军兄弟把命都给搭进去了!这事儿,谁能心里不窝火呢?

这一拍板,可不得了,后来咱们就像泥鳅似的“四溜赤水”,溜得敌人眼花缭乱;接着,嗖的一下子就窜过了金沙江,那叫一个痛快;最后,跟飞毛腿似的,嗖的一下子又抢下了泸定桥。要是咱还跟湘江那会儿磨磨蹭蹭的,那可真得是全军喝西北风去了。

嘿,说到这个决定啊,我得夸一句:好家伙,真有两下子!简直漂亮得没法说,就一个字——赞!

中央红军那会儿往西边走,打头阵的想法挺简单:奔着湘鄂西那块儿去,跟红二、红六军团哥俩手拉手,一块儿建个“湘鄂川黔的革命大院儿”。

可倒好,蒋介石那帮人精得很,一眼就看穿了咱们的盘算。他们在湖南那块地界上,撒下了天罗地网,不光是何键的湘军,连中央军都给调来了。这么一来,想在湘鄂西会合,简直是难如登天,不现实喽!

李德硬是要往湘鄂西闯,可毛泽东他们几个却直摇头,说啥也不让。

在黎平那疙瘩的会上,大伙儿一拍板,定了个响当当的大主意:咱得往贵州里头钻,整出个“川黔革命的大本营”来,跟湘鄂西那边儿,咱就先拜拜啦!

嘿,您猜怎么着?这个主意啊,赢得了大伙儿里头多半人的点头称赞。

咋就调了呢?说起来,也就是那么几档子事儿。

您瞧,往北头儿走,那可不是闹着玩儿的,非得有点儿谱儿不可,要不然,一条道儿走到黑,非得栽个大跟头不可;说白了,就是别愣头青似的,一股脑儿往北冲,那准儿没好事儿。北上的路啊,坎坷着呢,得琢磨琢磨,别光顾着自个儿的念头,一头扎进去,到时候哭的还是自个儿。

其二呢,贵州那旮旯的军阀们,势力都不咋地,说起来最强的王家烈,其实也就那么回事儿,平平常常。再者说了,贵州这些军阀们,一个个跟斗鸡似的,根本拢不到一块儿去,各有各的小九九。

其三嘛,就是咱们得玩儿个突然袭击,给敌人来个措手不及,让他们那精心策划的小九九全乱套咯!

得嘞,咱来说说这事儿。第四条啊,就是咱们得跟那川陕地界的红四方面军,还有湘鄂西的红二军团、红六军团,手拉手站一块儿,整出个“三国鼎立”的架势来。这样一来,大伙儿能互相打个照应,关键时候还能给敌人来个“围魏救赵”,拽住他们的后腿,让他们动弹不得。咱们这就是人多力量大,团结就是力量嘛!

这主意打哪儿冒出来的呢?说起来,头一个想到的还得是毛泽东。咱毛主席,那眼光,嘿,就是比一般人毒辣,瞅得那叫一个远!

嘿,您知道吗,那会儿说的那个“川黔革命根据地”,最终啊,没整成个大全套。但话说回来,瞅瞅那时候的局势,咱得随机应变,根据实际状况,拐个弯儿,灵活那么一小下,还真是挺关键的。毕竟,形势比人强,咱得跟着走,不是吗?

说起来,“黎平会议”那可真是“遵义会议”的热身场啊。你瞧瞧,毛泽东的威望那是一点一滴往上涨,李德、博古那俩人的差错,大伙儿心里头跟明镜似的,都瞧明白了。再说了,会上拍板的那三个大事儿,对红军来说,简直就是雪中送炭,救了咱的命,让咱能更好地活下去,发展壮大。

说起遵义会议,那可是常挂嘴边,牢记心头的大事,主要是毛主席的领导地位在那会上给稳稳当当立住了。不过,咱们也别光顾着遵义,把“黎平会议”给晾在一边。这“黎平会议”啊,三锤定音,下了三个大主意,简直就是给红军打了个好地基。从那以后,红军队伍那是更团结了,打起仗来跟飞似的,又快又猛,生存能力也是噌噌往上涨,强得很!

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。