舒冬:寻亲特使的冰火两重天,家庭与事业的隐秘抉择

2001年的北大法学院绝不会料到,课堂里那个埋头研究《物权法》的学霸,会在二十年后成为央视情感节目中的“眼泪开关”。

舒冬的转型始于一场校园晚会,当他在辩论赛主持席上精准把控节奏时,观众席爆发的掌声改写了这个法学高材生的人生剧本。

与同期进入央视的科班主持人不同,舒冬带着《民法典》的严谨逻辑闯进演播厅。从北京电视台主持培训班的插班生,到2006年央视社会新闻部的新鲜面孔,他用五年时间完成了从法律文书到新闻稿件的跨越。

这种跨界特质让他迅速获得倪萍关注,2014年《等着我》节目组的邀约,将他推向了职业生涯的转折点。

在《等着我》的舞台上,舒冬创造了央视史上最特殊的角色:既是带来希望的“寻人团长”,又是揭开伤疤的“真相使者”。

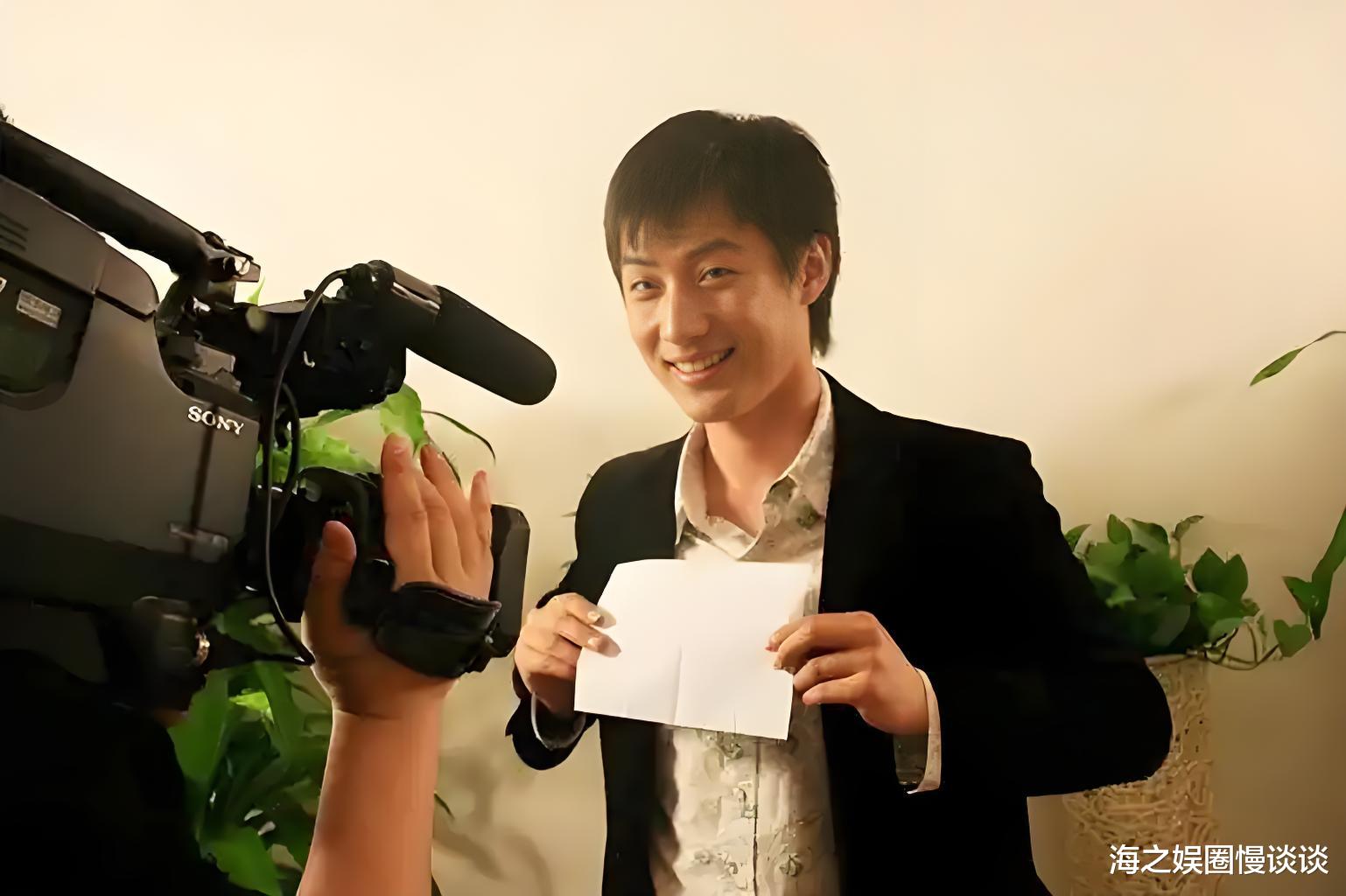

当他风尘仆仆从偏远山村带回DNA比对结果时,演播厅的聚光灯成了最残酷的审判台——成功寻亲时他是观众泪眼中的天使,寻亲失败时他瞬间变成“噩兆象征”。

节目组曾统计过一组心碎数据:舒冬参与的327次寻亲行动中,有241次以遗憾告终。每当他独自推开那扇象征希望的大门,摄像机总能捕捉到他攥紧台本发白的指节。

最让团队震撼的,是他坚持亲手为每位求助者整理寻人档案,36本密密麻麻的笔记里,记录着1982个破碎家庭的悲欢离合。

2018年某期节目后,舒冬在化妆间收到一封特别的观众来信:“每次看见你空手而归,我都想关掉电视,可下周又会准时守候。”

这种“不想见你又想见你”的观众心理,折射出他独特的职业困境——人们将对命运无常的怨怼,投射在这个传递真相的使者身上。

事业的转折出现在他接手倪萍的主持席位后。当所有人都期待他复制前辈的温情路线时,舒冬却展现出法学训练赋予的冷峻特质。

他对求助者说“我们可能找不到”时的坦诚,在催泪成风的综艺生态中撕开一道现实裂缝,却也让他始终与春晚的欢庆氛围格格不入。

2020年央视内部流传着一份神秘假条,舒冬用“陪伴新生儿”的理由暂别演播厅。

外界不知道的是,他的妻子刘若清正与产后抑郁抗争,这位昔日的“小周迅”在生育后淡出影视圈,夫妻俩的育儿日记里写满了相互打气的便签。

随着《今日说法》团队向他抛出橄榄枝,舒冬开始重新审视职业轨迹。法律人的初心与主持人的使命感在他身上交织,当老同学在法庭上唇枪舌战时,他选择在《热线12》节目中搭建普法桥梁。

央视人事档案里记录着他的特殊定位:既是主持人队伍里的“编外法律顾问”,又是法制栏目组备用的“情感调解专家”。

如今的舒冬依然保持着北大人特有的清醒,他在校友会上笑称自己是“央视编外人员”。

或许正如《等着我》节目里那些未完成的寻亲故事,这位法学出身的主持人,正用另一种方式书写着未完待续的职业篇章。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。