电工师傅差点闯大祸!隔离开关和刀闸到底怎么用?这些细节必须懂

嗨,宝子们,大家好。去年某小区停电检修时,一名电工在未断开断路器的情况下,直接操作配电柜中的隔离开关。伴随一声巨响,设备冒出浓烟,导致整栋楼供电中断。事故调查发现,正是混淆了隔离开关与断路器的功能引发了电弧短路。这个案例暴露出许多人对"刀闸"类设备认知的不足。今天我们就来系统解析这一电力系统中的关键组件。

电力安全的"守门员":隔离开关的本质认知

在10kV高压配电室中,检修人员总会先找到带有明显机械指示的闸刀装置。这类设备学名为隔离开关,因其金属触头形似铡刀,行业内部普遍称之为刀闸。其核心价值在于形成可见的物理断点,确保维修人员与带电体彻底隔离。

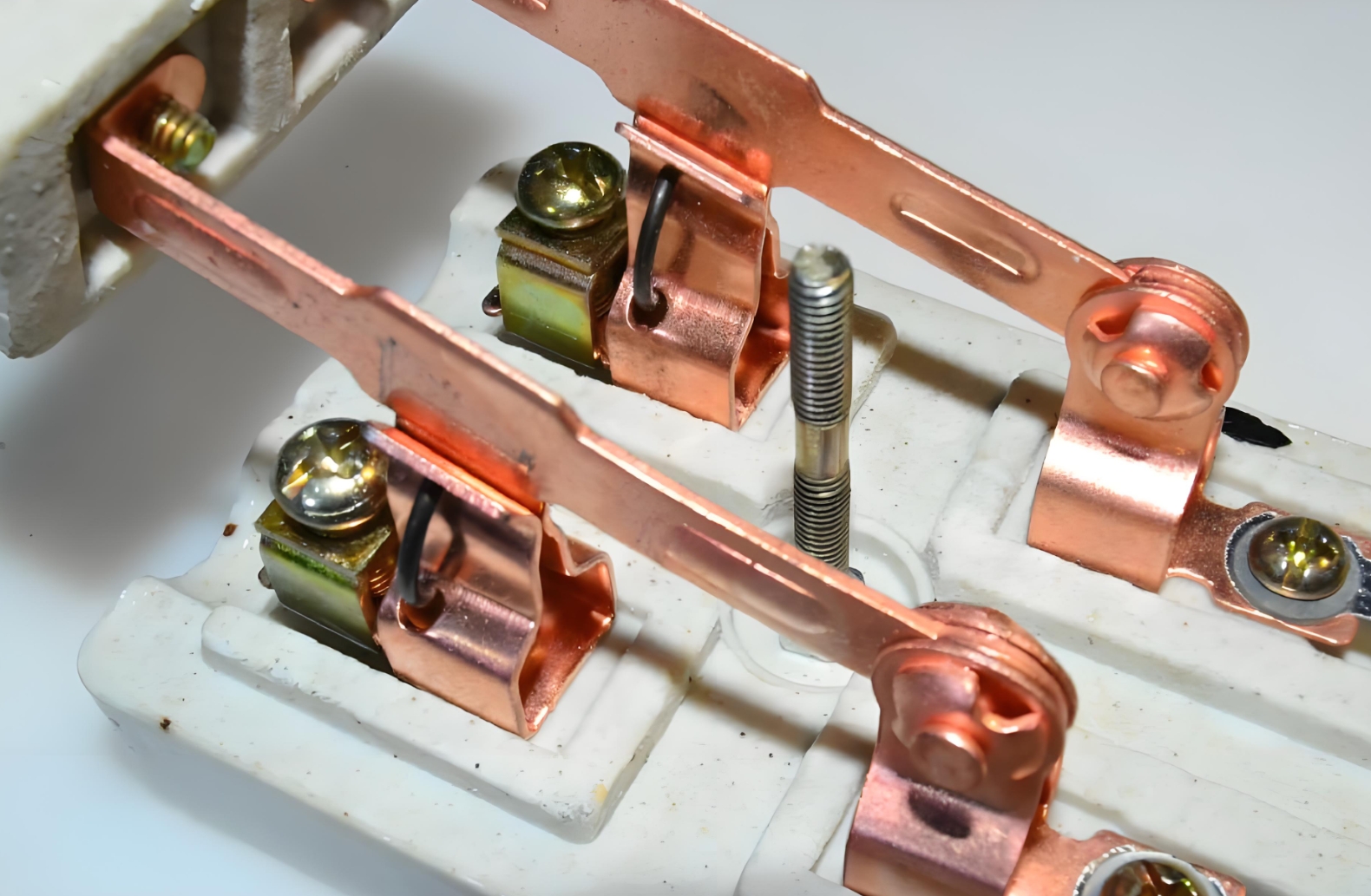

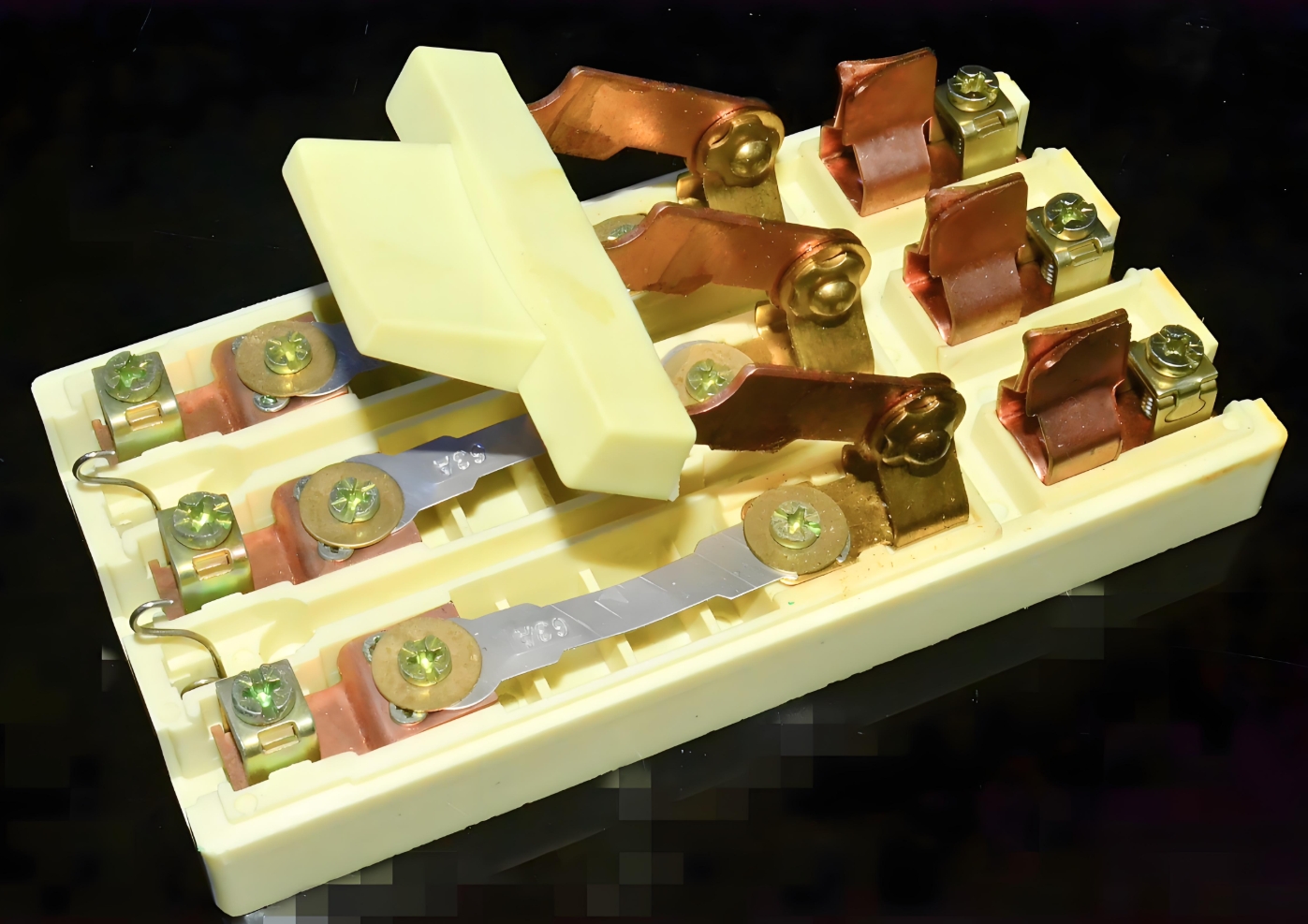

传统刀闸采用铜制触片与静触头咬合的设计,通过手动操作杆实现分合。观察其结构可发现,触头间距通常达到150mm以上,远超空气击穿距离。某供电局实验数据显示,35kV隔离开关分闸后触头间耐压值可达80kV,完全满足安全隔离需求。

与家用开关不同,这类设备不具备灭弧室结构。曾有人尝试用400A刀闸断开30kW电动机负载,结果触头烧熔粘连。这印证了行业规范中"严禁带负荷操作"的铁律。电力规程明确规定,必须在断路器切断电流后,方可操作隔离开关。

刀闸与断路器的黄金搭档关系

某变电站主控室的监控画面显示,当需要切断某条馈线时,系统总是先触发断路器跳闸,延时2秒后才允许操作隔离开关。这种设计逻辑源于两类设备的本质差异:断路器内置真空灭弧室或SF6气体灭弧装置,能在15ms内切断数万安培的短路电流;而刀闸仅承担无电流状态下的隔离任务。

在设备选型时,技术人员会严格匹配参数。例如10kV系统中,断路器额定电流常选1250A,而对应隔离开关则需提升至1600A。这种余量设计考虑到了突发性涌流冲击。某次雷击事故中,虽然断路器正确跳闸,但后续操作隔离开关时仍检测到残余电流,此时配备的电磁闭锁装置立即阻止了危险操作。

检修流程中必须遵守的操作顺序,本质上是在构建双重防护。先分断断路器消除电流路径,再操作刀闸建立物理隔离,最后挂接接地线形成三重保护。某电力培训中心的模拟演练表明,违反该顺序的误操作引发电弧的概率高达73%。

实战场景中的关键应用要点

在光伏电站的并网系统中,技术人员每天需要操作直流隔离开关。这类刀闸特别设计有快断结构,触头分离速度达2m/s,能有效防止直流电弧持续燃烧。某1MW光伏阵列的运维记录显示,正确使用隔离开关可使检修效率提升40%,同时将触电风险降低90%。

低压配电柜中的刀闸选型需着重考虑材料特性。优质镀银触头的接触电阻小于15μΩ,相比普通铜触头减少发热量60%。某工厂配电室改造案例中,更换为银触点刀闸后,连接点温升从75℃降至42℃,显著提升了运行稳定性。

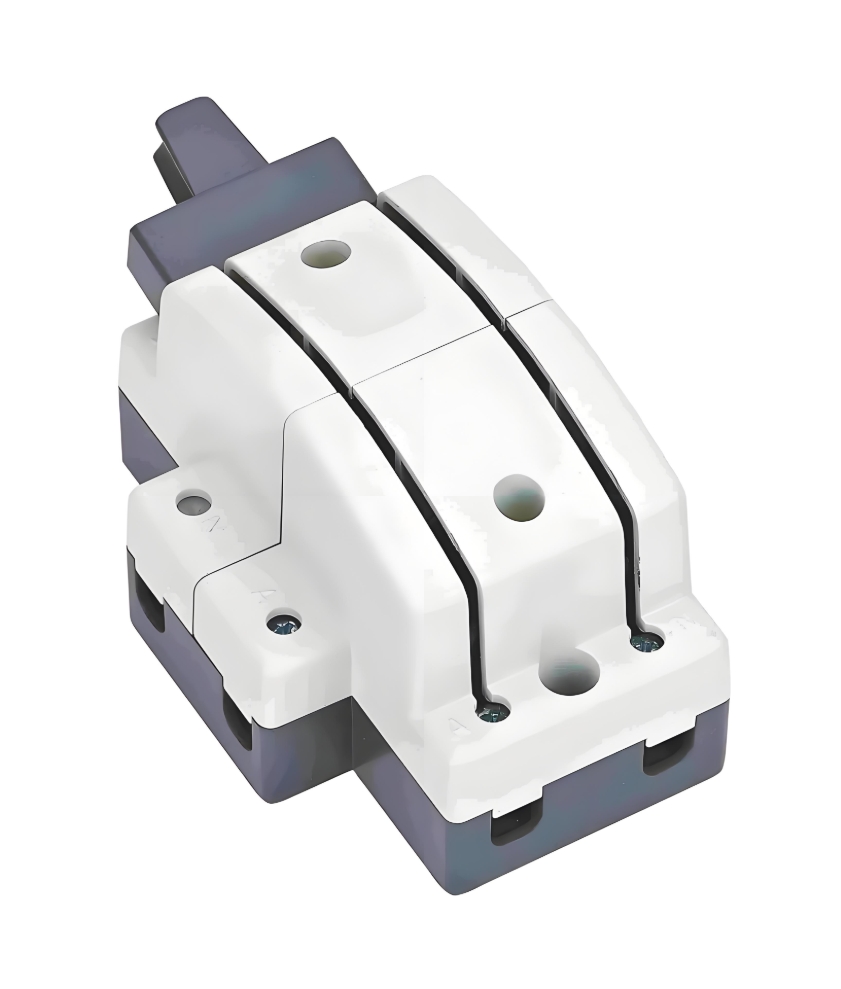

特殊场所的应用更需谨慎。化工厂防爆区域必须选用全封闭式刀闸,其外壳能承受内部7kPa的爆炸压力。某氯碱企业的安全审计发现,使用普通刀闸的区域爆炸风险指数是专用防爆型号的3.8倍。

不容忽视的操作禁忌

某地铁牵引变电所的教训值得警醒:值班人员未确认馈线断路器状态,直接断开1500V直流隔离开关,引发持续电弧烧毁设备。事后检测发现,触头间残留电压仍达800V。这印证了"五防"系统中机械闭锁装置的必要性——确保断路器在分位时才能操作刀闸。

潮湿环境中的刀闸维护需特别注意。沿海某风电场曾发生刀闸绝缘子爬电事故,分析显示盐雾沉积使表面泄漏电流增加至正常值的20倍。定期用无水乙醇清洗绝缘表面,可将此类故障率降低85%。

对于老旧设备,机械磨损可能引发隐性风险。某变电站的刀闸操作力矩检测发现,使用8年后的设备操作力增加3倍,触头压力下降40%。建立每5年更换触头弹簧的维护制度后,设备故障率下降70%。

如果觉得文章有用,记得转发给朋友家人,感谢您的关注。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。