甲午战争(1):从闭关锁国到东亚强国,一口气看完日本崛起之路

日本是怎么崛起的?我先说答案,他们是在进行了明治维新之后踩着清朝人的肩膀崛起的。

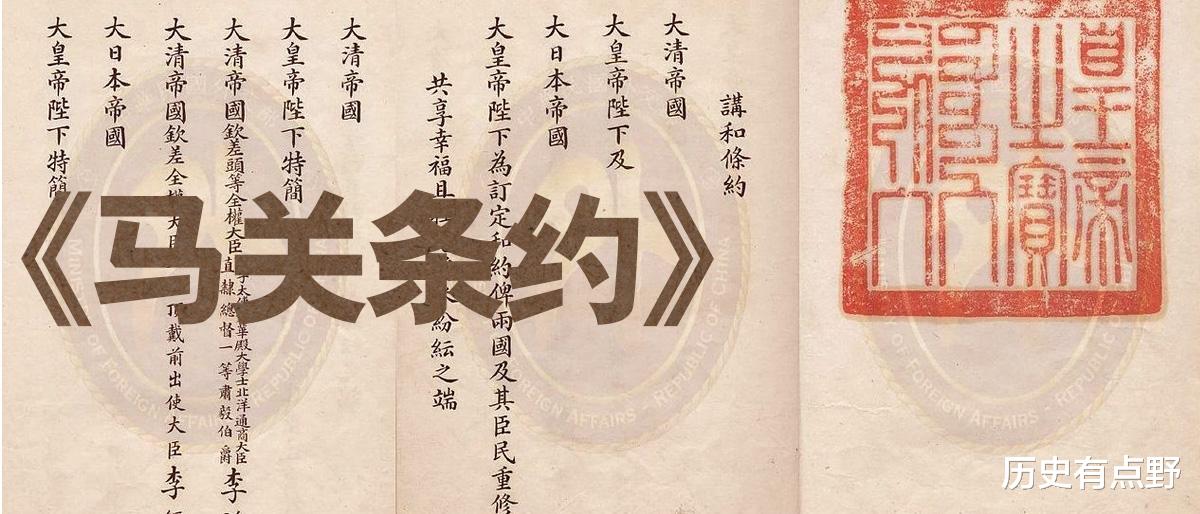

1894年甲午战争后,日本从清朝获得了2亿两白银的战争赔款,是当时日本国家预算的4倍。巨额的赔款让清朝越来越穷,同时日本以赔款作为财源完成金本位制度,获得了国内发展所需的资本运作,让日本起飞。甲午战争是日本赌上国运和大清发生的一场战争,成为中国近代史上一个至关重要的转折点。这场战争并非偶然,而是19世纪以来,清朝、日本和朝鲜在西方列强冲击下各自发展,最终分道扬镳、矛盾激化的必然结果。接下来我们一口气了解一下日本崛起的过程。

1.黑船来航与不平等条约

1853年之前的日本处于德川幕府统治的时期,实行严格的闭关锁国政策,仅允许外国商船停靠长崎,与清朝当时只开放广州一口通商的政策极为相似。日本虽锁国,但并未完全与外界隔绝,他们主要从荷兰和清朝商人口中获取海外情报。向来被视为东亚霸主的清朝在鸦片战争中惨败的消息被他们知道后,日本幕府闭关锁国的态度开始转变,他们开始允许给外国船只提供燃料、食物和淡水,但要求对方补给后尽快离开,以避免无谓的军事冲突。

而1853年发生的“黑船来航”事件也彻底打开了日本闭关锁国的大门。当时美国海军准将马修·佩里率领四艘蒸汽战舰抵达日本要求幕府开放通商。美国人摆出“不开港就开火”的架势。斡旋了一年多后,日本与美国在1854年签订了《神奈川条约》,随后在1858年又签订了《美日修好通商条约》,这些条约内容与清朝此前签订的不平等条约大同小异,涉及自由通商、固定关税、治外法权、单方面最惠国待遇等。随后俄国、英国、法国、荷兰也趁势而入,纷纷与日本签订类似条约。

2.尊王攘夷

然而这一系列不平等条约的签订在日本社会引发了巨大震动,民间的愤怒情绪迅速高涨。许多保守派士族认为是幕府当局的软弱妥协让日本蒙受奇耻大辱,甚至有人直言幕府“卖国”。在这种情绪的推动下,一场以“尊王攘夷”为口号的运动迅速席卷全国。

“尊王攘夷”中的“尊王”指的是推翻幕府、恢复天皇政权,而“攘夷”则主张将洋人驱逐出境,拒绝与西方进行贸易。由于当时日本国内排外情绪高涨,不少藩国与洋人直接对峙,尤其以长州藩最为激进。长州藩是伊藤博文的故乡,年轻时的伊藤博文满怀爱国激情,对洋人态度强硬。在攘夷行动中,长州藩曾多次对驶过下关海峡的外国船只开炮,结果这种做法让英国、法国、美国和荷兰迅速组建联合舰队前来讨伐,并攻陷了下关炮台。

长州藩不得不赔款求和,他们攘夷的气焰也被压制。这件事之后,包括伊藤博文在内的一批青年人开始重新审视国家前途。

3.倒幕

1863年,长州藩藩主秘密派遣伊藤博文与其他三名年轻武士出洋赴英留学。伊藤博文在英国亲眼目睹了西方的先进技术和文明,他逐渐认识到固守攘夷只会空耗国力。日本应当集中国力推翻幕府、恢复王政,再向西方学习。从此日本的攘夷运动逐步降温,而倒幕浪潮开始愈发汹涌。有一个叫阪本龙马的日本人提出了长州藩与萨摩藩联盟的构想,成立倒幕派,开始与拥护幕府的一方展开了全面对抗,最终倒幕派取得决定性胜利。1867年德川幕府末代将军德川庆喜宣布退位,明治天皇开始继位,但由于幕府势力尚未彻底瓦解,1868年爆发了“戊辰战争”,幕府军惨败,德川幕府自此彻底退出历史舞台。

1.废藩置县

明治天皇在1869年将首都由京都迁至东京,拉开明治维新的序幕。当时日本境内分布着两百多个藩国,各自为政。幕府倒台以后,如何构建全新的国家体系引发了日本人的广泛讨论。率先提出前瞻性方案的是坂本龙马,他首次提出了“日本国”概念,主张终结割据局面,实现国家统一,才能建立现代化国家。明治政府开始推行“废藩置县”的政策,削弱各藩主的实权。各藩主通过“版籍奉还”将领土所有权上交中央,改称“藩主”为“藩知事”,允许保留原领地收入的十分之一,其余收入及各藩的开支和债务均由中央接管。这样做没有损毁各藩大名的利益,他们反而摇身一变成为新的贵族阶层——“华族”。真正受损的则是武士阶级,特别是下层武士。

2.武士叛乱

当时日本社会同样划分为士、农、工、商四个等级,其中“士”就是武士,其地位最高,由藩主发放俸禄,他们有配刀和独占从军的特权。日本历来向中国学习儒家文化和治国理念,但有两项制度日本没有学:一是科举制度,二是太监制度。不模仿太监制度无可厚非,但没有科举制度让日本底层社会的人才没有了上升通道。

废藩置县实施后,中央政府收回了地方税收,将大批武士纳入中央体系,武士的薪俸由中央支付。由于中央财政也紧张,明治政府不得不大幅削减武士薪俸,同时发布“散发脱刀令”,取消武士特权,严格禁止武士配刀,推行“四民平等”。这样一来武士不干了,各地纷纷爆发叛乱。实际上在倒幕过程中,下级武士为推翻旧制度付出了巨大牺牲,他们原本期待在新政中获得实惠,最终却成为改革的首批牺牲品。

为平息下级武士的不满,西乡隆盛提出了“征韩论”,试图借对外政策缓解内部矛盾。

三.从台湾用兵到西南战争1.“征韩论”之争

“征韩论”提出后,西乡隆盛主张立即出兵朝鲜。但刚从欧美考察回来的岩仓使团的成员认为时机不成熟。岩仓使团是1871年明治政府为了向西方学习派出的使团,核心成员包括岩仓具视、大久保利通、木户孝允和伊藤博文等。他们用一年零九个月时间先后考察了美国和欧洲的11个国家,切实感受到了西方文明的强大。伊藤博文用 “始惊,次醉,终狂”六个字来形容前后的心路历程。岩仓使团的成员认为日本国内应当优先进行改革,贸然侵韩很可能引发持久战,进而拖累经济发展。拥有全球视野的岩仓使团成员与西乡隆盛的局限性形成鲜明对比。最终西乡隆盛的主张没有被采纳,支持征韩的一派官员纷纷下野,西乡本人也辞去一切职务后返回鹿儿岛。

2.牡丹社事件

从地缘战略来看,作为岛国的日本想要发展必然要迈向大陆,他们有两个方向可以进入大陆:一是从朝鲜半岛进入清朝的辽东;二是从台湾登陆,然后渗透华南乃至南亚。由于侵略朝鲜的意见没有达成一致,日本最终选择了台湾。

在1874年,日本出兵台湾,引发牡丹社事件,这是明治政府掌权以来日本首次对外用兵,也是其迈向海外扩张的初步尝试。清朝这边也反应强烈,双方形成对峙,最终在英国公使的居中调停下议和,清朝象征性地支付了50万两抚恤金。此次行动没有给日本带来实质利益,也没有彻底解决武士叛乱问题。

3.西南战争

1877年,日本爆发了西南战争。西乡隆盛率领萨摩藩军队及全国各地共三万余名武士北上,与政府军激战数月,但最后失败了,西乡隆盛也在失败后选择自杀。自此,武士问题得以彻底解决,明治政府借此开始了明治维新,让日本的现代化进程进入了快车道。

日本明治维新的国策可以概括为“殖产兴业”、“富国强兵”与“文明开化”。

1.“殖产兴业”

“殖产兴业”主旨要大力发展工业。日本在工业化初期与清朝的洋务运动很相似,但自1881年起,明治政府开始将除兵工业外的其它企业全部出售给民间,这样做迅速激活了国内的市场活力,各类企业数量从702家猛增至3092家。在1884年至1890年间,日本民营企业家开始崛起,涩泽荣一、岩崎弥太郎等商业巨擘就在这个时候横空出世。不到30年时间,日本从一个以原材料出口为主、工业产品全靠进口的国家,转变为大量进口原材料、出口工业产品的工业化强国。

2.“富国强兵”

明治政府“富国强兵”的政策与清朝洋务运动也大相径庭。清朝当年发展军工产业,造枪造炮造轮船是为了自保,抵御西方侵略。而日本则提出了“主权线”与“利益线”理论,强调不仅要保卫自身主权疆土,还要扩展并保障利益范围。1890年11月29日,日本首相山县有朋在第一届帝国会议上明确指出,日本利益线的焦点在朝鲜,为保护朝鲜利益,必须扩充陆海军力量。这一理论成为日本后续军国主义扩张的理论基础。

3.“文明开化”

最后的“文明开化”是明治政府模仿德国的君主立宪制,开设民选议院,并制定宪法,保障国民的自由权利。

自1890年代起,明治维新的成果逐步显现,日本也实实在在成为了一个东亚强国。

同时日本提出了“脱亚入欧”的理念,主张彻底摒弃亚洲传统,全面吸收欧洲文明,融入欧洲体系才能真正跻身强国之列。随着西方列强殖民的加速扩张,日本逐渐认识到世界本质上是个弱肉强食的丛林。在浓厚的社会达尔文主义的影响下,不少日本人认为出兵侵略是一种维护国家利益的爱国行为,这也就注定了其必然会向朝鲜和清朝发起战争。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。