王鹤滨从苏联回国,说起了赫鲁晓夫的绰号,毛主席哈哈大笑

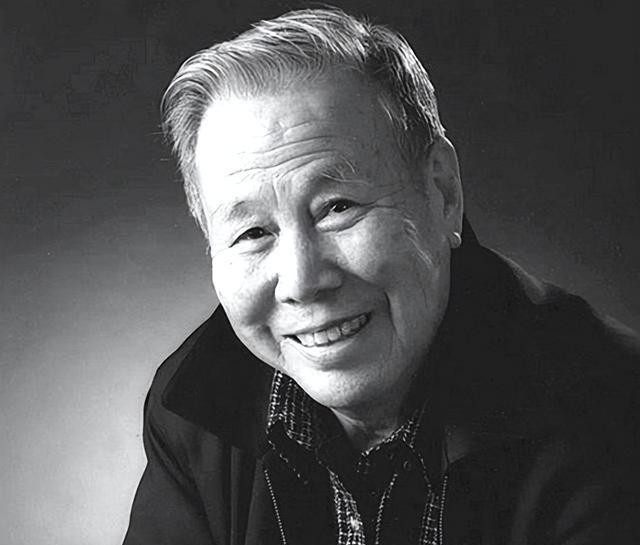

1949年8月,王鹤滨接到任务,负责毛泽东的健康护理工作。

王鹤滨不仅是毛泽东的专职医师,他还承担着为刘少奇、周恩来、朱德以及任弼时等领导人提供医疗服务的职责。这份工作对他来说,既是一种无上的荣誉,同时也面临着巨大的挑战。

王鹤滨工作态度认真,但由于能力有限,在任务执行过程中难免会犯一些错误,这让他感到十分自责。

周总理一度深受鼻出血困扰,尝试多种药物治疗均未见效。王鹤滨提出采用硝酸银腐蚀溃疡部位,以此加速伤口愈合。这一方法被视为创新性的治疗手段。

王鹤滨对五官科这一全新尝试心存疑虑,便向周恩来总理请示。

周总理对身边的工作人员总是给予充分的信任和鼓励。当这位医生向他请示时,周总理直接回应道:"作为专业医生,你尽管放手去做,不用顾虑太多。"

然而,王鹤滨才尝试了几次,就被上级傅连璋叫停了。傅连璋认为这种做法风险太大,当场对王鹤滨进行了严肃的批评。

王鹤滨意识到当前的做法存在风险,同时觉得自己医疗水平不够,便向上级申请辞去职务,计划前往苏联进修提升。

毛泽东对王鹤滨的离开表现出不舍之情。当王鹤滨两次提出离开的请求时,毛泽东都未予批准。直到第三次请求时,毛泽东才询问他:"这次你要在国外待多长时间?"

王鹤滨提到,他计划攻读博士学位,预计需要六年时间完成学业。

毛主席听后,略显伤感地问道:“要等六年这么久吗?”

王鹤滨为了让毛泽东不感到失望,便表示自己不再攻读博士学位,而是选择读研究生,并承诺在三年内完成学业回国。

主席听完后脸上浮现出笑意,随即回应道:“行,就这么定了。你先去攻读研究生学位,三年学成后,再回到我这儿继续工作。”

王鹤滨赴苏深造期间,全身心投入学术研究,经过不懈努力,仅用三年便成功取得医学博士学位。

1958年,王鹤滨携妻子回国后,专程拜访了毛泽东。毛泽东见到他们非常欣喜,热情地邀请他们共进晚餐。席间,大家轻松地聊起了在苏联的日常生活点滴。

王鹤滨提到苏联的经济状况,指出其重工业发展迅速,但轻工业相对落后,导致民众日常用品质量较差。因此,苏联百姓对中国生产的轻工产品特别青睐,认为这些商品不仅质量上乘,而且经久耐用。例如,中国制造的毛衣和保温瓶在当地非常抢手,一旦有货,常常引发排队抢购的热潮。苏联民众普遍希望增加从中国的进口量,以满足日常需求。

王鹤滨再次提及苏联的党群关系,指出其状况极其恶劣。官僚主义在苏联早已根深蒂固,成为难以治愈的痼疾。政府官员普遍拥有宽敞豪华的住宅,甚至配备多处别墅,职位越高,别墅数量越多。他们享受着进口的汽车和电器,生活极为奢华。相比之下,普通民众则居住在拥挤狭小的楼房中,甚至出现一套房子容纳三个家庭的窘境。这种巨大的生活差距,凸显了苏联党群关系的严重问题。

王鹤滨提到苏联的党员组织生活时指出,那里的纪律和组织性几乎不存在。只要拿到党员证,就能一辈子当党员,没有任何纪律约束。他们的组织生活更像资本主义国家的俱乐部,大家嘻嘻哈哈,喝酒野餐,完全没有严肃的态度。因此,年轻人对入党毫无兴趣,苏联共产党的未来也让人感到迷茫。

王鹤滨谈到赫鲁晓夫时提到,苏联民众对他并不敬重,还给他取了很多绰号,其中一个甚至流传到了西方。

毛主席对此颇感好奇,便询问道:“这个外号具体叫什么?”

王鹤滨带着一丝不屑的语气说道:“不就是玉米吗!”

毛主席听后,忍不住笑了出来,好奇地问:“这个绰号是怎么来的?”

赫鲁晓夫为了拉近与美国的距离,多次前往美国进行访问。为了塑造亲民形象,他特意走进普通美国家庭和农场参观。在访问农场时,他常常卷起袖子,亲自参与掰玉米,以此展现自己与劳动人民的紧密联系。

赫鲁晓夫还大力推广在苏联广泛种植玉米,完全忽视了当地气候条件并不适合玉米生长的事实。这一决策显得十分不切实际,民众因此戏称他为"玉米棒子",以此嘲笑他的决策缺乏常识。这种做法不仅浪费资源,还暴露了他在农业政策上的盲目性。人们用这个绰号表达对他不切实际政策的不满和讽刺。

毛主席对赫鲁晓夫非常了解,两人打交道也不是一两天了。他听完后,忍不住笑出声来,直言道:“这比喻太贴切了,赫鲁晓夫根本不懂行,完全是在瞎指挥!”

遗憾的是,王鹤滨回到国内后,组织上给他安排了其他岗位,不再负责毛主席的医疗保健工作。这一变动让双方都感到惋惜,未能延续之前的合作关系。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。