花3888元吃大象屎事件,上海人还是太超前了

3888元,吃一口象屎。这不是行为艺术,而是最近在上海真实上演的一场“高端餐饮秀”。

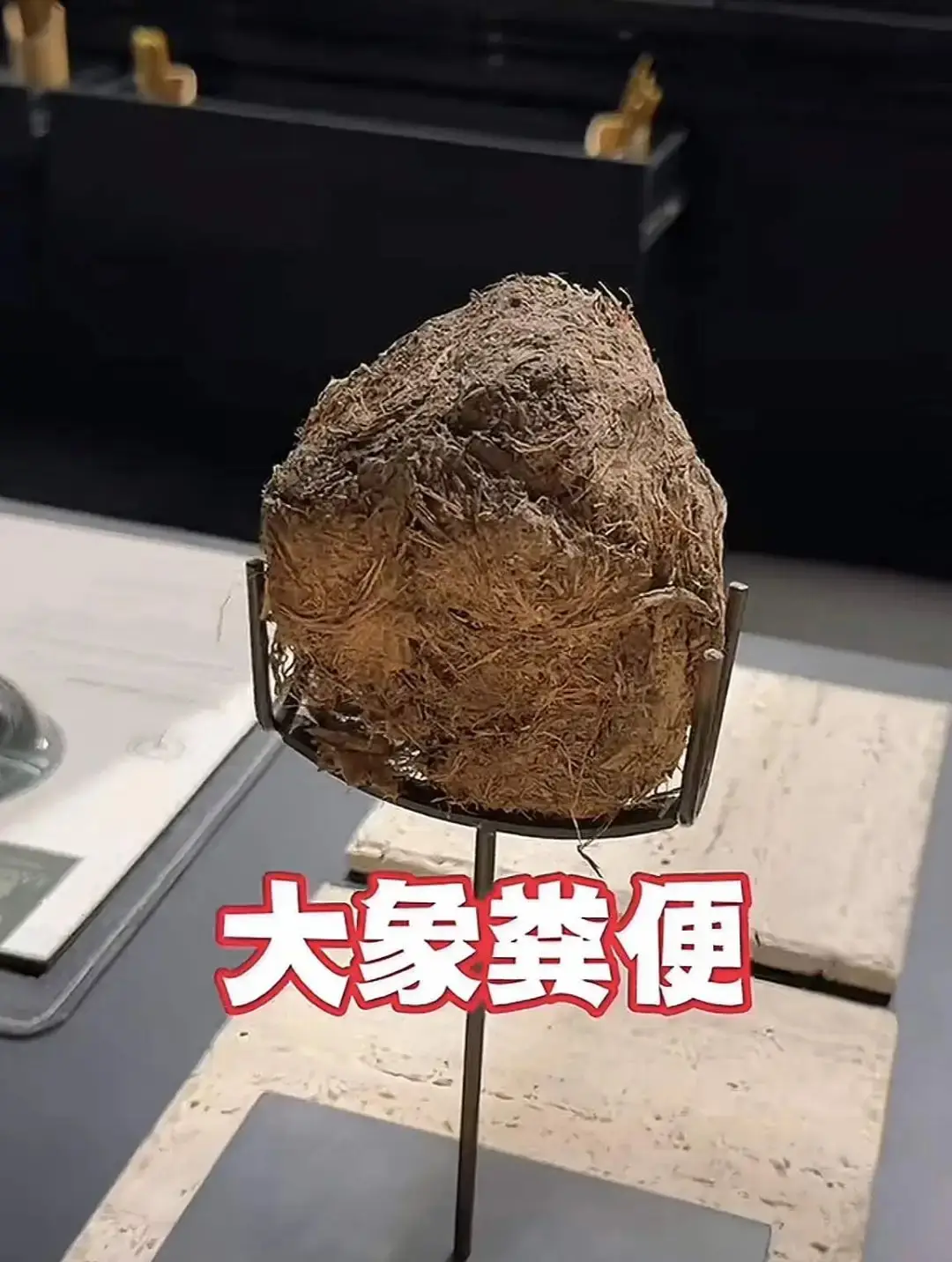

在这场秀里,菜品叫“一朵鲜花插在象粪上”,食材用的,真的是大象粪便。经过高温烘焙、消毒处理,最终变成甜品的一部分。据说,口感酥脆,像巧克力豆。

但再怎么酥脆,它终究是——屎。

社交平台上,不少人调侃:“终于有一道菜,让我们不再羡慕有钱人。”也有人庆幸:“良心店家,专坑富人,不割穷人。”

这家餐厅开在上海,是一家云南菜系的“沉浸式”私厨。消费人均3888元,每周仅开放两天,每晚只接待一桌12人。想吃?预约得提前一个月。

从进门那一刻起,吃饭的仪式感就开始了。你不是顾客,而是“探险家”。

第一道菜,是在黑屋里剪下一片叶子,再舔点露水和蜂蜜吃下。

第二道菜,用液氮冷却香柳叶后拍碎,撒在奶油上。所有人围着奶油转圈,拿着饼干刮着吃。

第三道菜,直接把沙拉倒在石头上,用手抓着吃。讲解员说,这是布朗族的传统方式。但有布朗族网友出来澄清:我们没这么吃。

再下一道菜,终于给勺子了。但这不是普通勺,是“味蕾按摩勺”。而且是循环使用的——上一位客人也用过。

这道菜的灵感来自“寄生花”,据说味道类似尸体腐烂的气味。用按摩勺把“尸臭味”按进舌头里,仪式感拉满,食欲全无。

接下来,是一块喷了花蜜和花粉的粉红色冰。吃法很特别:需要你俯下身、脸贴冰盘、用舌头舔干净。无论你多么体面,这一刻都得放下矜持当舔狗。

然后是“听觉料理”环节。吃猪肉时听猪叫,吃鹿肉时听鹿鸣,最后终于迎来压轴——象粪甜品。

象粪经过烘焙处理,看不出原形,像极了巧克力碎。据说香脆可口,比之前那道“尸臭味”的美多了。

但这场荒诞的“餐饮冒险”很快被叫停。当地监管部门介入调查,餐厅被责令停业整顿。象粪、竹虫、蚂蚁等原材料全部封存。尽管象粪已高温消毒,但仍存在卫生风险,违反相关法规。

这件事荒唐至极,却不是孤例。

早些年,一档叫《顶级厨师》的美食综艺中,也出现过类似“挑战底线”的创意料理。

一位名叫“小胖”的选手,在烹制“九转大肠”时,保留了大肠原味。他用清洗大肠的水当浇头,端上评委桌前。评委曹可凡进退两难,吃也不是,不吃也不行。最终他还是咽了下去,表情管理全面崩溃。

不出所料小胖被淘汰了,但临走前振臂高呼:“我这次来,值了!”

这场“顶级博弈”,本质上揭示了创意菜的荒诞边界:它追求的是猎奇带来的记忆点,而不是味道本身。

如今的餐饮圈,类似的“创意”层出不穷。

一碗白粥,标价200元。理由是“阿尔卑斯矿泉水+东北有机大米+人工现熬”。但不少食客反馈,连锅底都煳了。

一道蛋炒饭,贴上“非遗”标签,售价258元。

一口扇贝,搭配精致摆盘,称为“扇贝塔塔”,卖138元。

山东馒头被改名“中式手工无糖古法面点”,价格翻倍。

“西红柿拌白糖”摇身一变成“雪盖火焰山”,价格飙至38元。

甚至还有“音乐鸡”,号称从小听音乐、喝牛奶长大,半只售价480元。

这些“网红美食”,本质上是一场对消费心理的精准操控。

他们不是在卖食物,而是在贩卖“身份幻觉”。

贵,就意味着稀缺;稀缺,就等于高级;高级,自然能彰显地位。

这套逻辑,曾经吃得通。但现在,越来越多人开始警觉:自己吃的不是饭,而是智商税。

我们不是不接受创意菜,而是不能接受空洞的噱头。

真正在市场站得住脚的高端菜,从不是靠“吃屎”出圈的。

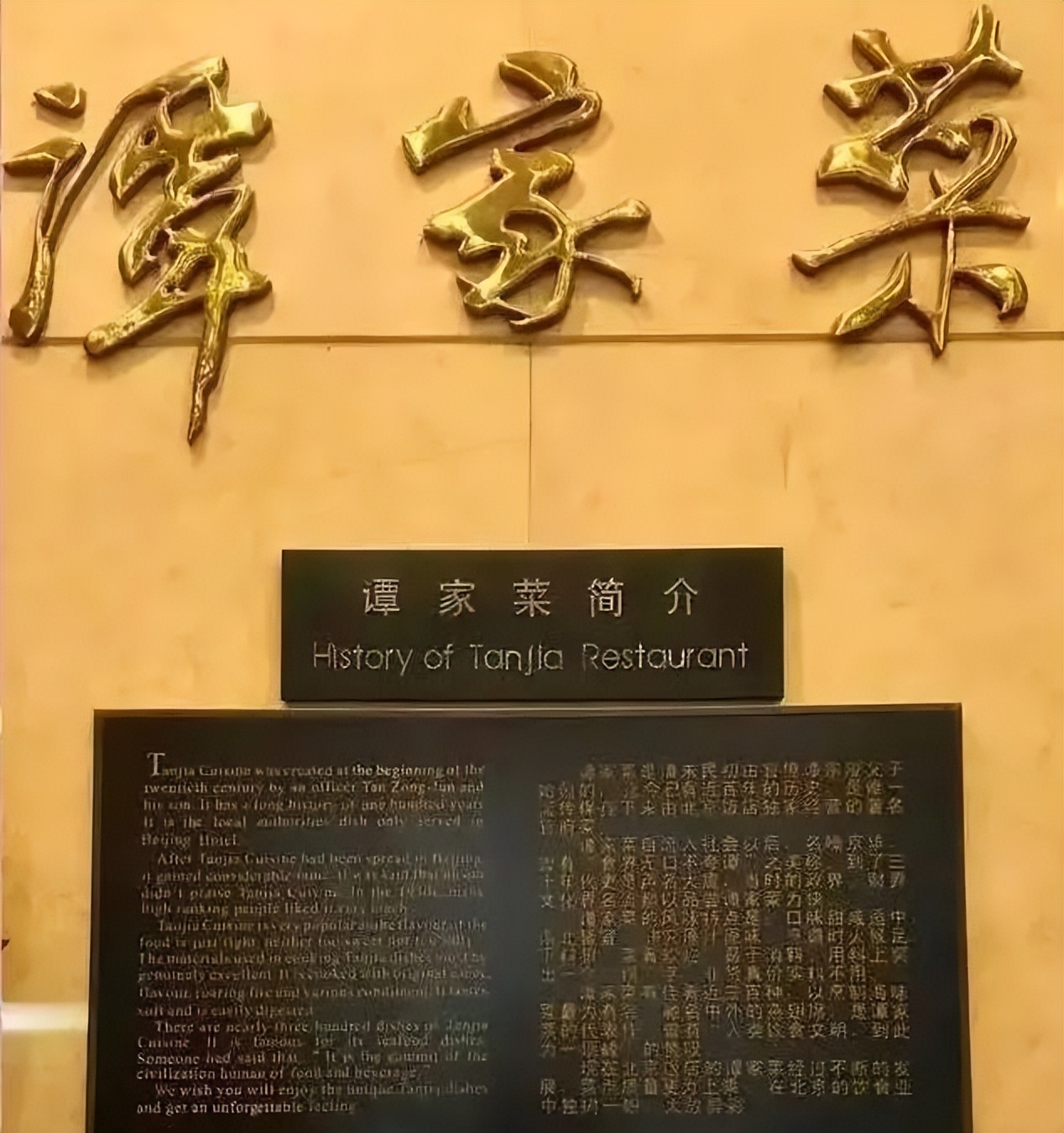

比如北京的“谭家菜”。清朝榜眼谭宗浚所创,因家宴精致而闻名,靠的是独特风味和厨艺传承。

私房菜的价值,在于“好吃”“高级”“私密”。而不是拿一坨象粪,包裹仪式感,送进富人口中。

当消费被包装成一场权力游戏,被人为制造的“门槛”所操控时,那就不再是享受,而是羞辱。

象粪甜品之所以引发广泛讨论,不只是因为它“恶心”,而是它赤裸裸地揭示了一个现实:有钱人并不总是聪明的,他们也会交出智商税,只为一场精致幻觉。

而普通人,笑着看他们吃屎,心里却清醒得很。

真正的奢侈品,从不是3888元的菜单,而是吃得起饭、笑得出声、不被价格操控的自由。

灯火可亲的晚饭,才是永远不贬值的尊贵享受。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。