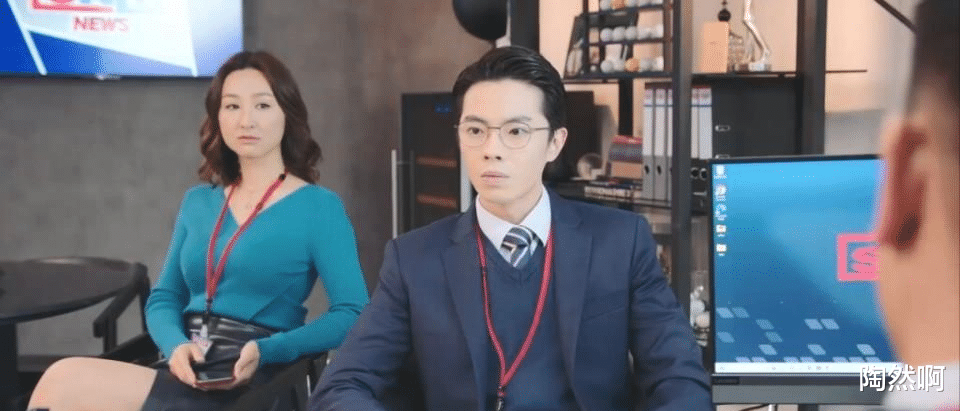

最近,香港TVB艺人林正峰的一条vlog突然在全网刷屏。这个在《新闻女王》里饰演暖男主播的31岁演员,镜头前展示的不是片场盒饭或红毯礼服,而是挤在4平米出租屋里吃泡面、跨区打工交停车费的日常。当他说出"在香港当艺人不如去洗碗"时,评论区炸开了锅——原来那些TVB剧里西装革履的职场精英,现实中可能连停车费都要精打细算。

一、明星滤镜背后的"时薪人生"

这种反差在铜锣湾的街头格外鲜明:当内地顶流带着8个助理横扫奢侈品店时,TVB老戏骨可能正在茶餐厅数着硬币买单。曾在《创世纪》里饰演商业大亨的郭晋安,去年被拍到在深水埗排队买20元的盒饭;"师奶杀手"欧阳震华至今还住在40平米的旧公寓。这种现象背后,是TVB特有的"包薪制":艺人每月固定薪资包含所有演出,超时拍摄没有加班费。就像林正峰在vlog里说的:"我们不是在当明星,是在给电视台打工。"

当我们在视频网站同时刷着《新闻女王》和某部内地职场剧时,可能没意识到这两个作品背后的资本游戏截然不同。TVB2023年财报显示,其内容制作成本中艺人薪酬仅占18%,而内地某视频平台同年的剧集制作成本里,主演片酬就吃掉45%。这种差异源自完全不同的商业模式:香港采用"制播一体"的闭环体系,艺人本质是电视台员工;内地则是"平台采购+流量分成"的开放市场,明星可以靠商务代言实现收入倍增。

这种差异在新生代艺人身上尤为明显。TVB近年推出的"星梦帮"选秀冠军,签约后月薪锁定在1.5万港币;而内地某选秀节目出道的练习生,出道半年商务报价已突破七位数。更残酷的是机会分配:香港每年电视剧产量不足30部,重要角色多被资深演员包揽;内地三大视频平台年产量超200部,95后新人挑大梁已成常态。就像林正峰无奈吐槽的:"在将军澳电视城,想演男主角比中六合彩还难。"

三、流量时代的"幸存者游戏"在香港艺人集体北上淘金的浪潮中,林正峰的选择显得格外另类。当王祖蓝通过综艺在内地年入过亿,陈伟霆靠《古剑奇谭》打开市场时,他选择留守香港做"斜杠青年"。这种选择背后,是香港娱乐圈独特的生存智慧:TVB艺人平均掌握3.2项职业技能,从健身教练到补习老师应有尽有。这种"艺能储备"在短视频时代意外焕发生机——林正峰在抖音教粤语发音的视频,单条播放量突破2000万。

这种转型正在重塑香港娱乐工业的生态。2023年香港新生代艺人中,78%拥有自媒体账号,45%开展直播带货。曾出演《金宵大厦》的李施嬅,通过小红书分享港式妆容教程,带动美妆产品销售额超千万。这些"数字原住民"艺人正在打破传统电视台的薪资天花板,就像林正峰在vlog里展示的:品牌活动日薪可达8000港币,是电视台月薪的三分之二。

四、冰火两重天的启示录当我们在短视频里围观林正峰的"打工人日常"时,实际上正在见证娱乐工业的范式转移。香港艺人的"接地气"与内娱的"天价片酬",恰似硬币的两面:前者维持着内容生产的工匠精神,后者催生着流量变现的资本神话。数据显示,2023年TVB剧集在国际流媒体平台的购买量增长37%,而内地某S+级古装剧虽投资5亿却因演技争议评分崩盘。这或许提示我们:健康的娱乐产业不该是"朱门酒肉臭"与"路有冻死骨"的极端分化。

在林正峰vlog的结尾,他穿着租来的西装站在品牌活动现场,身后是维多利亚港的璀璨夜景。这个画面像极了香港娱乐圈的隐喻:既要保持仰望星空的体面,又要承受脚踏实地的艰辛。也许真正的行业变革,不在于给明星账户多添几个零,而在于建立让"林正峰们"不用考虑改行洗碗的薪酬体系。下次当我们为某个角色感动时,不妨想一想:那个让你相信他就是精英律师的演员,可能刚在便利店值完夜班。