同父不同命!这次姚安娜别再较劲了,她该承认自己不如姐姐孟晚舟

2024年初春,一则"姚安娜哭戏进步"的热搜像投入湖面的石子,在社交平台激起层层涟漪。这个自带华为光环的25岁女孩,正在经历着比姐姐孟晚舟更为复杂的成长阵痛——当她选择脱下高定礼服换上戏服时,或许不曾料到,这场身份突围竟比攻克哈佛计算机课程更难。

在《仁心俱乐部》的片场,姚安娜第23次重复着同一场哭戏。监视器后的导演轻轻摇头,这个从小接受芭蕾训练的姑娘,肢体控制堪称完美,但眼神里始终缺了那抹能让观众共情的破碎感。这让人想起她在哈佛实验室攻克脑机接口技术时的场景:那时的她眼神专注,指尖在键盘上翻飞如蝶,连续48小时不眠不休只为优化0.1%的神经信号传输效率。

这种反差折射出当代豪门后裔的生存悖论:当孟晚舟在加拿大法庭上展露"科技铁娘子"的锋芒时,姚安娜却在剧组盒饭堆里寻找存在感。据《2023中国家族企业传承报告》显示,87%的二代继承人选择留守家族产业,仅9%涉足文娱领域。这串数字背后,藏着无数个"姚安娜式"的突围故事。

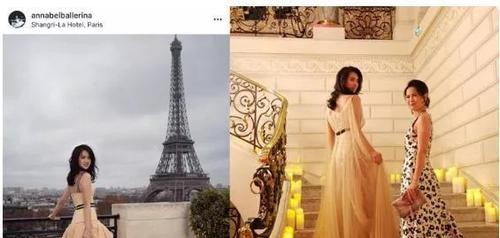

2018年的克利翁名媛舞会上,姚安娜与比利时王子共舞的瞬间被定格成经典。这个被称为"名利场入场券"的舞会,当年拒绝过特朗普女儿的申请,却向这个中国姑娘敞开大门。但鲜少人知的是,舞会前三个月,她刚带领团队在MIT科技竞赛中斩获金奖,其研发的智能假肢项目已进入临床试验阶段。

"有时候我觉得自己活在平行时空。"姚安娜在某次访谈中坦言。这种撕裂感在二代群体中并不鲜见:王思聪的电竞帝国与万达商业版图间的鸿沟,何超欣的麻省理工学历与综艺节目里的"笨蛋美人"人设,都在演绎着相似的故事脚本。据清华大学社会学系最新研究显示,这类"赛道漂移"现象在Z世代富二代中占比达63%,远高于父辈的12%。

但公众似乎难以接受这种"人生变轨"。当姚安娜在《猎冰》中饰演乡镇女警时,弹幕里飞过"华为公主体验生活"的嘲讽。这种舆论困境背后,是根深蒂固的阶层认知固化。就像网友调侃的:"孟晚舟在打破技术壁垒,姚安娜却在打破观众耐心。"这种对比本身,恰恰暴露了社会对"成功"的单一想象。

在东京银座的蔦屋书店,笔者曾偶遇正在研读《演员的自我修养》的姚安娜。书架上的《华为研发》与她手中的斯坦尼斯拉夫斯基著作形成奇妙互文。这个场景让人想起马斯克在SpaceX和推特间的跨界穿梭——或许,这个时代本就该容许多元化的人生实验。

心理学教授张维迎的最新研究指出:"二代突围的本质是身份重构,需要完成从'继承者'到'创造者'的认知跃迁。"在这个维度上,姚安娜的探索颇具启示性:她在社交媒体开设"安娜的实验室"账号,用vlog记录片场生活与科技新知;参与开发演员情绪捕捉系统,试图用技术赋能表演。这种"科技+艺术"的跨界融合,或许正在书写新的突围方程式。

反观其他突围者,何猷君将电竞热情转化为创投智慧,王诗龄用艺术天赋构建个人IP,都在演绎着不同的突围剧本。波士顿咨询数据显示,这类"混搭型"职业路径的成功率比单一赛道高出41%。这提示我们:或许该用更开放的心态看待"二公主们"的成长实验。

当夕阳将姚安娜在剧组的身影拉得很长,我们似乎看到了这个时代特有的成长图景:有人在前沿科技战场开疆拓土,也有人在聚光灯下笨拙起舞。或许正如《经济学人》最新评论所言:"真正的阶层突破,不在于选择何种赛道,而在于能否在选择的领域创造新价值。"

在798艺术区的某个展馆,姚安娜的装置艺术作品《身份切片》正在展出:数千块棱镜折射出不同角度的"华为公主""哈佛学霸""蹩脚演员"形象,最终在某个特定角度汇聚成完整的立体人像。这个作品或许给出了最好的答案——当我们停止用扁平化标签审视他人时,才能看见生命真正的维度。

此刻,不妨问问自己:如果人生是场无限游戏,你是否有勇气像姚安娜们一样,挣脱既定剧本,在试错中寻找自己的星辰大海?毕竟,在这个充满可能性的时代,每个认真生活的突围者,都值得拥有自己的英雄之旅。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。