心痛!枣庄一站点2骑手猝死,俩人是连襟,一个47岁,一个46岁

5月4日早晨,山东枣庄。袁文(化名)骑上电动车,准备去饿了么长安路站点打卡。他没想到,这趟出门,他再也回不来了。

他还没驶出小区,就突然倒地,不省人事。等120到场,呼吸心跳已彻底终止。

而在这之前,仅十天,他的妹夫梁军(化名)也倒在了上班的路上。地点、路线、平台,全部一样。死因相同:呼吸心跳骤停。

他们是连襟,一个47岁,一个46岁。一个在饿了么干了五年,一个干了三年。

两个家庭的顶梁柱,在同一个站点,先后猝死。

他们不是死于意外,而是死于预设。压垮他们的,是平台设定好的规则。

袁文死前的三天,5月1日、2日、3日,连续在线11小时以上,背单时间超过8小时,最高一天送了70单。

平均每单收入4块2毛钱。70单,才不到300元。

梁军的节奏更极端:上一天一夜,休一天,再上一天一夜。这种轮转,几乎不让身体有恢复的机会。

节假日不能请假。请假了,就扣钱,连全勤奖都没了。

甚至在袁文去世后,梁军也只敢请两天假,然后继续上路。直到他也倒下。

他们身体不是机器,却被逼成了机器。直到彻底停机。

他们没得选。

袁文和梁军,曾在外地打工,后来回到枣庄做生意,结果被骗60多万。赔光积蓄后,他们成了全家的收入来源。

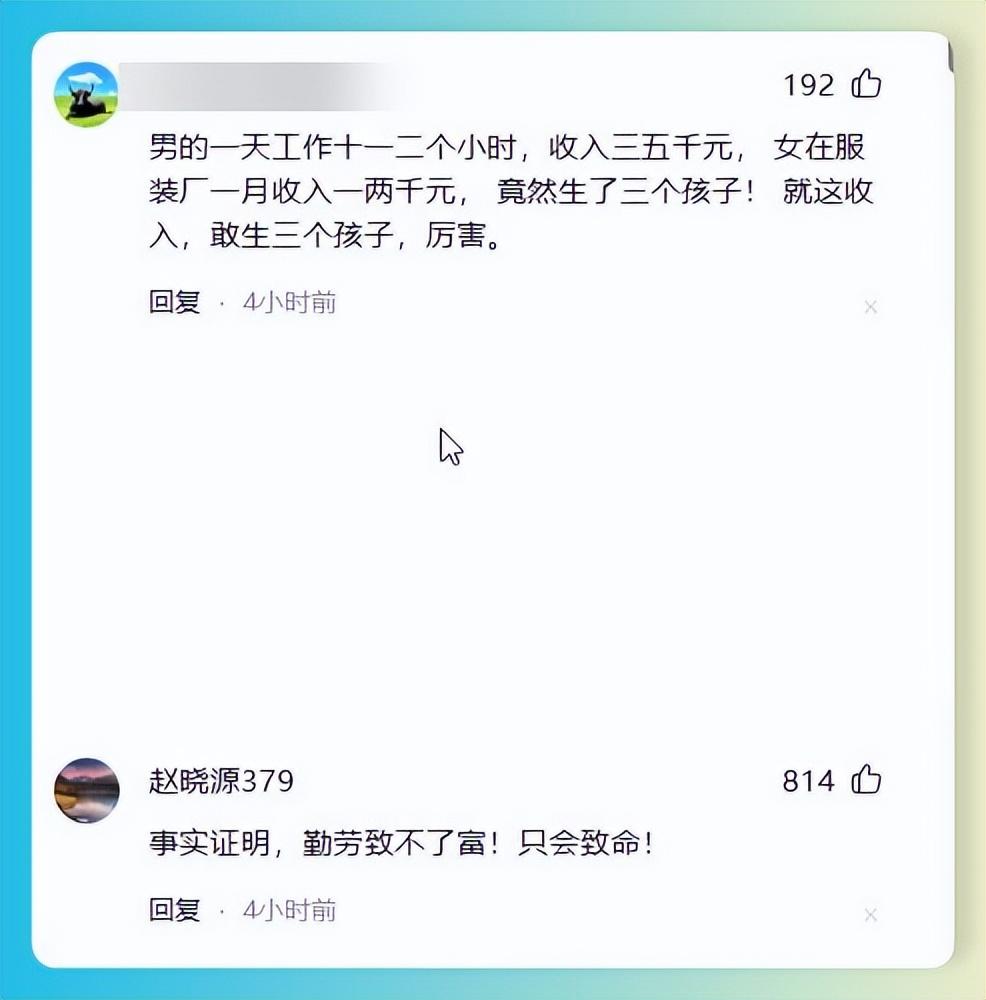

袁文每月挣三五千,妻子在服装厂,一个月一两千。家里仨孩子,大儿子打工,二女儿高考,小女儿才7岁,还有一个老人需要常年吃药。

梁军也一样,上有老、下有小,两个孩子都在上学,房贷还没还完。

他们必须跑,不能停。不是为了挣钱,是为了不让生活塌下来。

可当意外真的发生,一切保障成了笑话。

每月工资里都扣260元保险费。可人死了,公司不出合同、不给保单。

去劳动监察部门,得到的回复是:不算工伤。

饿了么去年还高调宣布投入2亿多元,搞什么“职业伤害保障试点”。可真出事了,家属连具体保险内容都看不到。

5月11日,记者多次帮家属联系饿了么客服。对方只说“安排专员对接”,之后就再无音讯。

平台沉默,制度缺位,家属在人去楼空里来回奔波。没人负责,没人回应。

这不是个案。是系统性沉默导致的集体困境。

第一,保险成为摆设。骑手每月交钱,真遇事故,却连基本的合同都调不出来。钱去哪了?谁在兜底?没人说得清。

第二,平台把骑手定义成“个体户”,不是雇员,不承担法律责任,却对他们的工作时间、接单频率、考核指标有着绝对控制。

算法决定你的一天,却不为你的死负责。

第三,骑手群体所承受的劳动强度,远超常人。他们拼命,不是为了发财,而是为了活下去。

但活着这件事,本身就越来越难。

网友们愤怒,不是因为这事离自己太远,而是因为这像极了大多数人的生活。

“勤劳不会致富,只会致命。”

“有保险时收钱,出事却没人管,太不地道。”

“一家人月入五六千,三个孩子,一个老人,还房贷,压力怎么扛?”

最残酷的是,他们连死都不算“被雇员”。保险不赔,平台不认,工伤不批。

他们在劳动,却不被承认;他们在付出,却连基本的尊严都换不到。

平台收着每一单的抽成,却不愿为每一个倒下的骑手负一分责任。

监管沉默,平台回避,制度空转。

而那两个家庭,还在想办法撑下去。孩子要上学,老人得吃药,房贷不能断。

他们失去了唯一的依靠,却得不到一个明确的说法。

点外卖的我们,习惯了催单、追时效。可在那背后,是一个人拼命赶路,只为了多挣几块钱。

这不是道德感召,而是事实提醒:

你吃的热饭,可能是别人拼命送来的;你满意的准时,可能是另一个家庭的代价。

别让算法决定一个人值不值得活。

别让“4块2”成为命的价格。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。