持有核武器50年拒不承认,美媒:数量或超90枚?联合国调查遭驱赶

以色列这个中东小国,自打1948年建国以来,在军事上一直是个硬茬。从加沙冲突到叙利亚战事,再到跟伊朗的剑拔弩张,它总能稳稳占据上风。

大家都知道,以色列的军事实力不光靠坦克大炮,更有一个藏得深、但谁都心知肚明的底牌——核武器。

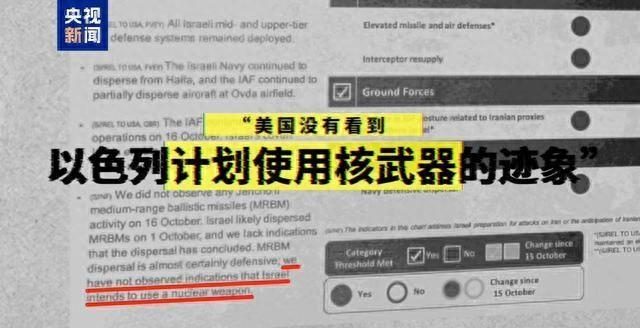

半个多世纪了,以色列从没公开承认自己有核弹,但外界的猜测早就铺天盖地,美国媒体甚至估摸着它的核弹头数量可能超过90枚。联合国想查个清楚,却次次被拒之门外。

以色列核武器的起源:从危机中找生路

以色列的核计划不是凭空冒出来的,而是从建国初期那段艰难岁月里一步步摸索出来的。1948年以色列刚成立,就被周围的阿拉伯国家围着打,常规武器虽然能撑场面,但面对敌众我寡的局面,总让人心里没底。

到了1950年代,首任总理戴维·本·古里安开始琢磨一条终极保命路——核武器。他觉得,光靠步枪大炮不够,科技才是硬道理。

1956年的苏伊士运河危机成了关键转折点。那时候,埃及把运河收归国有,惹毛了英国和法国,以色列趁机跟英法联手出兵。

为了回报以色列的配合,法国悄悄跟以色列签了个协议:你们帮我们打埃及,我们给你们核技术。这协议一签,法国人就派工程师和技术资料去了以色列南部的纳盖夫沙漠,建起了迪莫纳核反应堆。

1957年开工,24兆瓦的重水反应堆就这么起步了。为了保密,铀和重水这些关键材料都是通过秘密渠道弄来的,比如挪威的重水就伪装成普通货船运过去,法国还用空军夜里空投物资。

到1962年,迪莫纳反应堆正式运行,能生产武器级的钚了,这标志着以色列的核计划迈出了实质性一步。

但这事儿瞒不住美国。美国一听说法国在帮以色列搞核反应堆,立马找法国问话。法国表面上拍胸脯说“没事,我们盯着呢”,实际上却偷偷帮以色列打掩护。

1960年,本·古里安在国会面对质疑时,还嘴硬地说:“这反应堆就是搞和平研究的。”这话谁信谁傻,可也没人敢当面拆穿。

核模糊政策:既不承认也不否认的聪明玩法

以色列的核计划有个核心套路,叫“核模糊政策”。这招是本·古里安首创,后来历届政府都沿用下来。

简单说,就是既不承认自己有核武器,也不否认,留个模棱两可的空间。这政策听着简单,实际上特别高明,既能吓住对手,又不至于惹来太大麻烦。

1950年代末,这政策就成型了。1966年,时任总理列维·艾希科尔公开表态:“以色列不会率先在中东引入核武器。”

这话说得巧妙,既没说自己没有核弹,也没说永远不用,等于给邻国画了个心理红线:你敢乱来,我有底牌。

这种模糊策略让阿拉伯国家投鼠忌器,谁也不敢赌以色列到底有没有核弹、会不会用。

这招还有个大好处——跟美国的关系。以色列靠美国援助吃饭,每年几十亿美元的军费少不了美国的支持。如果公开承认有核武器,美国碍于国际压力可能得翻脸。

但有了核模糊,美国就能装傻,说“我们也不知道以色列有没有核弹”,援助照给不误。这种默契从1969年尼克松上台后更明显,美国跟以色列私下达成共识:只要你不公开、不试爆,我们就不管。

但这政策也不是没争议。阿拉伯国家在联合国没少抗议,说以色列这是在威胁地区安全。可以色列就是不松口,硬扛着国际压力,核模糊成了它的一张王牌。

美媒的猜测:90枚还是400枚?

以色列到底有多少核弹头?官方从没给过数字,但外界的猜测从来没停过。美国媒体最爱刨根问底,尤其是1986年莫迪柴·法鲁努跑出去爆料后,给了大家一个大线索。

法鲁努是迪莫纳的技术员,亲眼见过核武器的生产流程,他跑去跟《星期日泰晤士报》说了实话,还带了照片。文章一发,全球炸锅,美国媒体顺着这条线开始推测。

根据法鲁努的爆料和情报机构的分析,美国媒体普遍认为以色列的核弹头数量可能超过90枚。斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)也估了个数,说大概在80到90枚之间。但有些专家胆子更大,直接猜可能高达400枚。

为什么差别这么大?因为以色列太会藏了。迪莫纳反应堆的真实产能没人知道,核弹头的具体数量更是机密中的机密。

这些核武器也不是摆设。情报显示,以色列有“核三位一体”的投送能力:陆上的Jericho导弹能打几千公里,覆盖整个中东;空中的F-15和F-16战斗机随时可以挂载核弹;海里的Dolphin级潜艇还能发射核巡航导弹。

这潜艇还是德国卖的,算是对二战历史的一种“补偿”。有了这三板斧,以色列的核威慑力不是盖的。

不过,数字到底是多少不重要,模糊本身就是战略。邻国不知道以色列有多少核弹、会不会用,这种不确定性比公开承认还管用。

美国记者老问以色列官员,得到的回答永远是那句车轱辘话:“我们不会第一个用核武器。”这话听着耳熟吧?就是核模糊的标配套路。

联合国查不动:次次碰壁

联合国对以色列的核计划一直看不顺眼,想查清楚,可次次都碰一鼻子灰。

从1980年代起,联合国大会每年都通过决议,要求以色列加入《不扩散核武器条约》(NPT),让国际原子能机构(IAEA)去查查迪莫纳。

2012年有次投票,174票赞成、6票反对,压倒性通过,可以色列压根不理,美国还帮着投反对票。

实地调查更别提了。IAEA的人好不容易到了迪莫纳附近,刚拿出证件,就被以色列士兵拦住,连门都进不去。

1960年代,肯尼迪总统还试过让以色列开放检查,本·古里安回信说“和平用途,没啥好查的”,硬是拖过去了。后来尼克松上台,美国干脆不逼了,联合国再怎么喊也没用。

这背后是大国博弈。美国不点头,联合国就没辙。以色列靠着这层保护伞,核计划稳稳当当推进,国际社会只能干瞪眼。

核能力的升级:从几枚到三位一体

以色列的核武库不是一夜建成的。1967年六日战争前,迪莫纳刚做出第一批核装置,数量不多,但已经能拿来唬人。1973年赎罪日战争时,估计有20枚左右,够在关键时刻翻盘。

今天,国际普遍认为以色列有90枚左右的核弹头,投送系统也升级成了“核三位一体”。

Jericho导弹是陆基主力,射程能打到伊朗;F-16I战斗机是空中王牌,能随时挂核弹出任务;Dolphin级潜艇则是海底杀手,德国造的这玩意儿让以色列有了二次打击能力。

这三套系统定期维护升级,确保随时能用。2023年,以色列有个部长不小心说了句“核武器是选项”,虽然官方赶紧否认,但外界都觉得这是不小心漏了嘴。

核能力强了,以色列在地区的地位更稳,但也让邻国更紧张。中东这块地,本来就火药味重,核弹一掺和,谁都睡不踏实。

国际态度:从施压到睁眼闭眼

以色列的核计划能走到今天,离不开国际环境的变化。1967年六日战争,以色列打得太漂亮,美国看在眼里,态度就软了。

1969年,尼克松跟以色列私下谈好:你别公开核能力、不试爆,我就不管。从那以后,美国成了以色列的保护伞。

德国因为二战的历史愧疚,90年代开始卖Dolphin潜艇给以色列,等于间接帮了核计划一把。英国基本跟着美国走,对以色列的核武器睁一只眼闭一只眼。

联合国和IAEA虽然年年喊话,可没大国撑腰,喊破嗓子也没用。

这种国际默许让以色列的核模糊政策玩得更顺,但也让中东的核军备竞赛风险更大。伊朗看着以色列有核弹,自己也憋着劲搞核技术,中东的平衡越来越危险。

法鲁努的下场:揭秘者的代价

莫迪柴·法鲁努是核计划里最出名的“叛徒”。他在迪莫纳干了几年技术员,看到了核武器的生产实况,心里越来越不舒服。

1985年被炒后,他跑去澳大利亚,把真相捅给了《星期日泰晤士报》。1986年文章一出,全球哗然,以色列政府气炸了。

摩萨德马上行动,派了个女特工把他骗到罗马,用迷药绑回国。法鲁努被秘密审判,判了18年牢,其中11年是单独监禁。

2004年出来后,他还是被严密监控,想跟外国记者说话就抓一次。

2015年他跟挪威一个学者结了婚,但至今走不出以色列。这家伙用自己的下半生换了真相曝光,也成了反核运动的招牌人物。

以色列的核计划,从本·古里安的远见到今天的90枚核弹,走了50多年。这期间,它靠核模糊政策既保住了安全,又躲过了制裁,还把中东的局势搅得更复杂。

这政策是聪明,但也像个定时炸弹——能吓住人,也可能哪天真炸了。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。