二战期间,日军研制的一式自走野炮性能一般,战斗中损失较大

1939年5月,苏日两国在中蒙边境的诺门罕地区爆发冲突,此战日军惨败,认清了自己装甲部队火力的薄弱。战后日本军部决定研制一种装载大口径火炮的“炮战车”,负责为装甲部队提供火力支援,并且能对付一些坦克难以摧毁的目标。

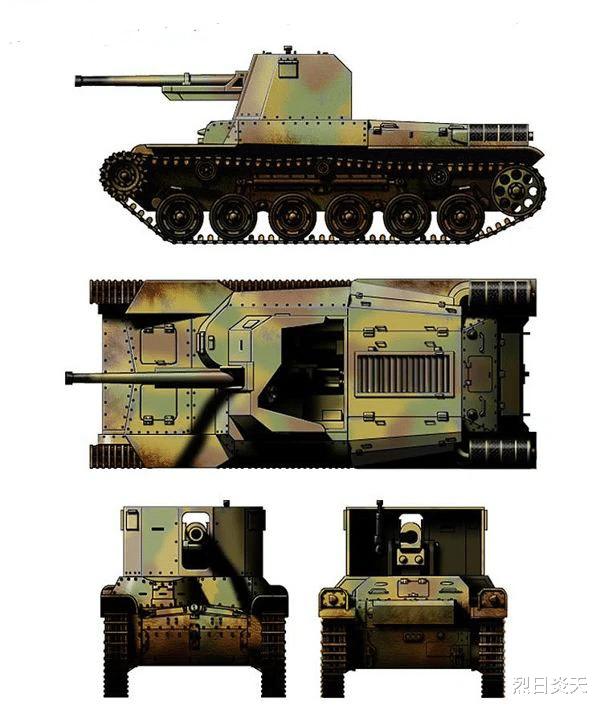

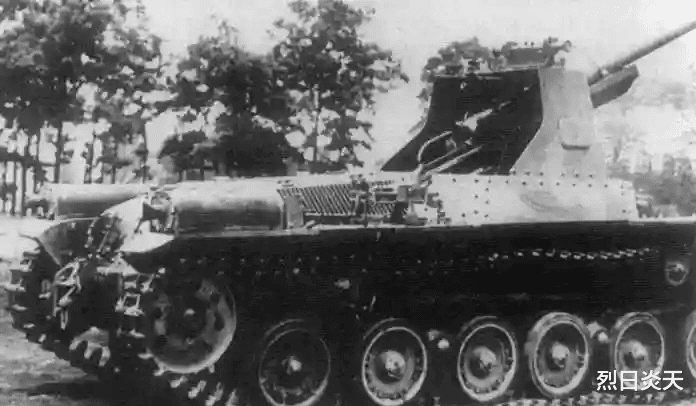

军方的研发任务交给了日立公司下水的龟有工厂,1939年10月份正式开展此项目。为了能尽快拿出产品,龟有工厂技术人员利用日军装备的97式坦克底盘,安装一门75毫米野炮的方式来造样车。由于这是日本首次研制自行火炮,缺乏经验,因此直到1941年10月才造出样车让军方用于测试。其实军方也无经验可言,看着能跟随部队行进,并且可以开炮射击就行,于是到12月就通过验收定型,编号为一式自走野炮。

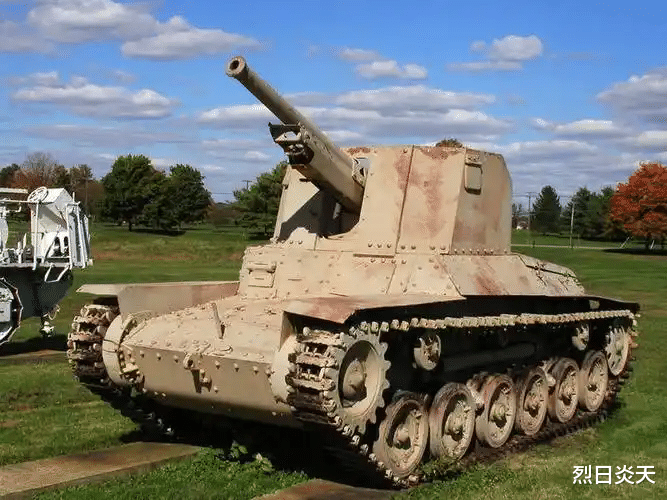

该武器战斗全重15.9吨,采用合金装甲,铆接而成,车体前装甲厚41毫米,侧面装甲12毫米;战斗室前部装甲厚50毫米,侧面装甲25毫米;动力为一台三菱12缸风冷柴油机,功率170马力,最高时速38公里,行程380公里;武器为一门90式75毫米野炮,乘员5人。

日军在1942年规定,各个坦克师团和独立旅团下辖的坦克联队,各自拥有一个自走炮车中队,装备10辆一式75毫米自走野炮。

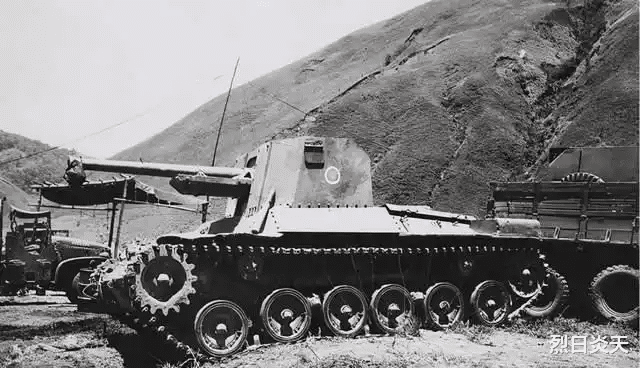

不过由于日军原料缺乏,兵工厂产能跟不上,造成该炮产量不多,到二战结束总共造了130多辆一式自走野炮,这样造成达不到装备数,比如坦克第4、5、6旅团,每个自走炮中队只有6辆。当时日军除了想用一式自走野炮对付苏联军队外,还将美军的M4坦克也列入了打击范围,认为这种炮可以击穿美军坦克的装甲。日军将部分一式自走野炮配备驻菲律宾的坦克第二师团、驻中国的坦克第三师团及关东军、驻缅甸的第十四坦克联队等部队。

被日军寄予厚望的一式自走野炮,其战场表现很差,基本没起什么作用,反而被摧毁了不少。1945年1月17日,在菲律宾马尼拉近郊,日军第二坦克师团包括一式自走野炮在内的200辆战车,与美军6个坦克营交战。结果美军在损失很小的情况下,摧毁日军180辆各式战车,剩余的全部被俘获。

在中国战场的一式75毫米自走野炮数量不多,它们配备给关东军对付苏联军队,但在1945年8月中旬的战斗中被苏军悉数摧毁。

日军投降时,仅有驻本土的十六方面军还有40多辆一式自走75毫米野炮,它们是没有上战场,要是上了也难逃厄运。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。