杨上堃作为红军的一员,因降职问题而产生怨恨,带领20多名战士私自逃离。彭德怀知道这件事后大发雷霆,要军法处置这帮人。

毛主席刚开始也是这种想法,可在了解完前因后果后,竟然心软了......

杨上堃,原名杨小六,出生在江西省赣州市一个贫困家庭。他的父亲早逝,家里唯一依靠的只有母亲。

1929年,15岁的杨上堃,第一次接触到中国共产党的思想,这一思想犹如一盏明灯,为他指引了前进的方向。

两年后,加入了中国共产党。

他从一名普通的通信员起步,逐渐升任团长,成为了部队的中坚力量。

1935年1月,中央红军在长征途中抵达贵州乌江,面对湍急的江水和国民党军的围追堵截,强渡乌江成为生死存亡的关键一战。

杨上堃在这场战斗中表现英勇,率领部队成功架设浮桥,为红军主力渡江开辟了通道。

胜利的喜悦尚未散去,一场因人事调整而引发的军纪危机悄然爆发。

杨上堃原本担任红一军某团团长,但在部队整编过程中,他被调任为侦察连连长。这样的调整再正常不过了,由于长征途中减员严重,部队编制频繁变动,许多干部职务有所下降。

这样的任命调动,很多将领表示理解,可杨上堃性格刚烈,对此次调动极为不满,认为自己的战功未得到应有的认可。

加之长期行军作战的疲惫和物资匮乏,他的情绪逐渐失控。

作为一名年轻的军事干部,杨上堃习惯于掌控大局,习惯于在战斗中指挥若定,突然被降职,这种身份的落差让他感到自己被无情地冷落和打压。

他开始怀疑红军内部的决策体系,怀疑自己过去为革命事业所付出的努力是否得到应有的回报。

在这段时间里,杨上堃与一位名叫袁彪的侦察科长建立了联系,袁彪也有着类似的困惑和不满。在袁彪的鼓动下,杨上堃做出了离开组织、逃离红军的决定。

杨上堃与袁彪一起,带着20多名战士,私自携带武器离开了驻地,朝河北省的徐水县进发。

他并不是要自立为王,也不是想投敌,而是打算自己打游击。

彭德怀的立场在杨上堃叛逃的事件发生后,红军高层的反应迅速而激烈。

彭德怀,作为一位严谨且极富军事纪律感的将领,对这一行为产生了深刻的震惊与愤怒。

军纪从来都是不容忽视的底线,任何破坏纪律的行为,都可能给红军的战斗力与组织凝聚力带来毁灭性的打击。

这样的行为在彭德怀看来,不仅是对革命事业的背叛,更是对所有红军将士辛勤奋斗和无数牺牲的侮辱。

如果一名干部能够在关键时刻抛弃自己的职责与使命,那他在其他方面的表现也同样值得怀疑。

红军是一支高度集中的队伍,每一名士兵的忠诚与纪律都直接关系到红军的命运。而杨上堃的行为威胁到了军队内部的团结与稳定。

彭德怀清楚地意识到,如果不在这个时候立下威信,那类似的情况会不断发生,军队的纪律性将会瓦解,士兵们也会变得更加肆无忌惮。

那个晚上,他与朱德一同拿着报告,步伐匆匆地走进了毛主席的书房。

“杨上堃的行为不能容忍,必须立即将他枪毙,才能警示其他人。军队的威信和纪律,比一切都重要!”

朱德虽未言辞激烈,但他的沉默也显示了他对这一事件的严重性的认同。

"革命不是儿戏!今天放过一个杨上堃,明天就会有十个、百个效仿者!必须执行战场纪律!"

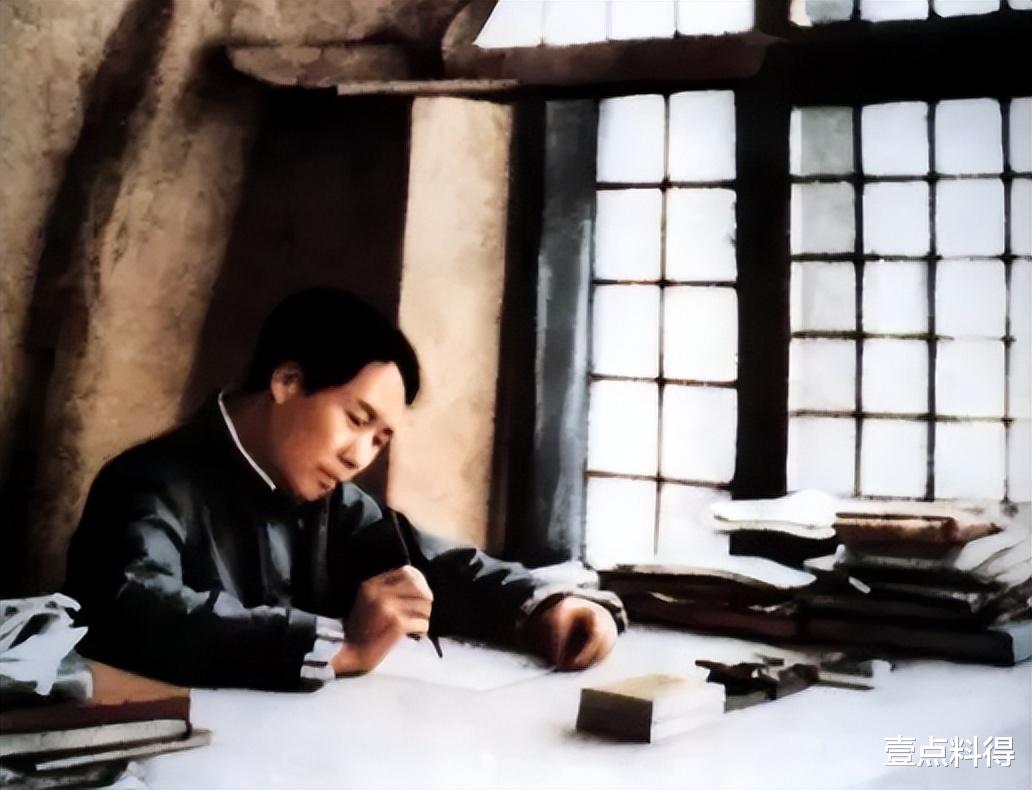

毛泽东在油灯下翻阅杨上堃的档案。

泛黄的纸张上记录着这个年轻指挥员的战斗经历:湘江战役中带领突击队死守渡口,掩护主力部队突围;在黎平整编时主动要求到最艰苦的连队任职。

这些记录让毛泽东陷入沉思,他找来时任红一军团政委的聂荣臻详细了解情况,聂荣臻反映:"杨上堃打仗不怕死,就是性子太倔,受不得委屈。"

毛主席认为,杨上堃的背叛,更多的是一种情绪上的反应,是对组织管理不当的失望。若仅仅因为一次错误,就对他下结论,或许会错过一个宝贵的机会。

“杨上堃虽然犯了错,但他为革命做出的贡献你们是清楚的。他的背叛并不意味着投敌,而是源于我们组织管理上的不足。你们想过没有,这也许并非完全是杨上堃个人的问题,而是内部矛盾的表现。”

毛主席的决策并非简单的“宽容”或“放任”,而是一种深刻的政治智慧。他始终相信,革命是由大量的个体和集体的努力构成的,而这些个体不仅仅是战斗员,也有思想、感情与个人的动摇和矛盾。

杨上堃,作为一名有着革命经历和军功的干部,虽然犯了错误,但他的行为并非背叛党或投降敌人,而是受到了组织内部一些问题的影响。

这种情况下,仅仅依靠一纸命令来惩罚一个人的错误,虽然能暂时恢复纪律的威严,但长远来看,可能造成党内不必要的分裂和矛盾。

毛主席仔细权衡了所有可能的后果,明白,单纯依靠严苛的惩罚,可能短期内能震慑人心,但却无法从根本上解决问题的根源。

在这一点上,毛主席展现了他非凡的政治眼光和深邃的智慧:他能从一件具体的事情中看到更广泛的问题,并提出有针对性的解决方案。

革命不仅是战斗,还是一个不断寻找自我纠正和自我修复的过程。容忍并非软弱,而是一种以大局为重的战略选择。

他始终把眼光放在长远的革命事业上,而不是局限于一时的事件和个体的错误。

就在高层争论不休之际,一个意外的消息传来:离队三天的杨上堃带着二十余名战士主动返回了部队。

逃离军队的一刻,杨上堃并没有感到解脱,反而心中充满了不安和迷茫。他心中都闪过一丝复杂的情绪:这是背叛吗?这是为自己争取的自由吗?

这些问题像无数的重担,压得他喘不过气。

在逃亡的日子里,杨上堃每天都在自我质疑和反思。他回忆起那些曾经并肩作战的战友,那些在血与火中为革命事业捐躯的英雄们,是否也曾和自己一样,面对过抉择的时刻,经历过内心的煎熬?

经过深思熟虑,杨上堃终于做出了一个决定——回去,向组织承认错误,接受一切处罚。

回到革命区后,他们衣衫褴褛,面色憔悴,但枪支弹药一件不少。杨上堃坦白:"我们没想叛变革命,就是觉得憋屈,想回老家打游击。"

朱德总司令在听取汇报后指出:"主动归队和战场投敌性质完全不同。"

周恩来则从政治工作角度建议:"眼下正是用人之际,可以给个改过的机会。"但彭德怀仍然坚持必须严惩:"军纪如山,开了这个口子,以后怎么带兵?"

杨上堃回到军区后,并没有得到立刻的宽待。

毛主席的宽容为他暂时保住了性命,但他必须面对的不仅是军法的审视,更有党内同志对他行为的质疑与不信任。

杨上堃在接受组织的审查时,感到内心的沉重,但他毫无怨言。

他明白,自己最需要的,是通过实际行动去证明自己的悔过与改变,而不是空口白话的辩解。

在宽容政策下,杨上堃被送往了抗大二分校进行学习,接受更高层次的思想政治教育和军事训练。

这个过程中,他经历了无数个失眠的夜晚,内心满是懊悔与自责,但他也明白,唯有不断积累知识、提升自己的能力,才能真正弥补曾经的过错。

他不再是那个急功近利、只顾自己利益的年轻干部,而是一个充满责任感的革命者,他开始深刻理解毛主席所强调的“从人民群众中来,到人民群众中去”的革命理念。

逐渐认识到,自己之前的叛逃,并非简单的失职,而是对党内工作细节与革命信仰的不理解与疏离。

四年的艰苦学习与自我修养,使杨上堃彻底焕然一新。

1944年,杨上堃不仅恢复了党籍,还被重新录用了。

解放战争后期,杨上堃已成长为副司令兼团长,随后升任第四野战军43军副师长。在四平保卫战中,他指挥部队顶着国民党美械部队的炮火,用"移动碉堡"战术——将重机枪架在改装的大车上灵活转移,硬是守住了关键防线七天七夜。

最危急时,他亲自带着警卫排反冲锋,右臂被弹片击中后,竟用绷带把枪绑在手上继续射击。

战后林彪在总结会上特别提到:"杨上堃的部队,把军魂打出来了。"

事后,彭德怀自我调侃到:"要不是主席拦着,我差点砍了棵好苗子。"

新中国成立后,杨上堃活跃在江西军区,平定土匪、保卫一方平安。

1984年5月21日因病医治无效,于南昌逝世,终年7l岁。