有一件事很值得注意:

我们在学校学数学、物理等课程时,对于稍微复杂一点的理论或题目,学起来或解起来都吃力;否则,我们的微积分或者普通物理(这里只说大学里最基础的数学和物理课)不是可以考100分了吗?

但是,另一方面,当我们看到、听到有人介绍科学上最卓越、最伟大的发现时,常常会觉得,这些发现好像很简单:比如日心说啦,万有引力的发现啦,双缝实验啦,还有,根据α粒子散射实验提出原子的核式模型。

这真是岂有此理!课本上的练习题反而那么棘手,科学上最伟大的发现,反而那么容易!

这当然是错的。

这也许是伟大科学发现的宿命:对它们的介绍,常常都经过了大幅度的简化,这当然是不可避免的,问题在于,很多时候,主要的障碍与认识上的困难,都被抹除干净了。结果使听者产生这样的印象:这么简单,可惜我没赶上,否则这荣誉就归我了!这种印象当然是极端错误的。

由于这原因,我觉得,不少科学老师(包括一些所谓的名师)很可能好心办了坏事。他们给学生讲课时,为了培养学生的科学思维,为了给学生带来发现的体验,他们总是试图让学生明白,伟大科学家们是如何做出他们的发现。

出发点是好的,但效果恐怕很坏。

为了说明我的意思,以卢瑟福的α粒子散射实验(这实验不是他本人亲自做的,是由他的学生在他的安排下做的)为例。

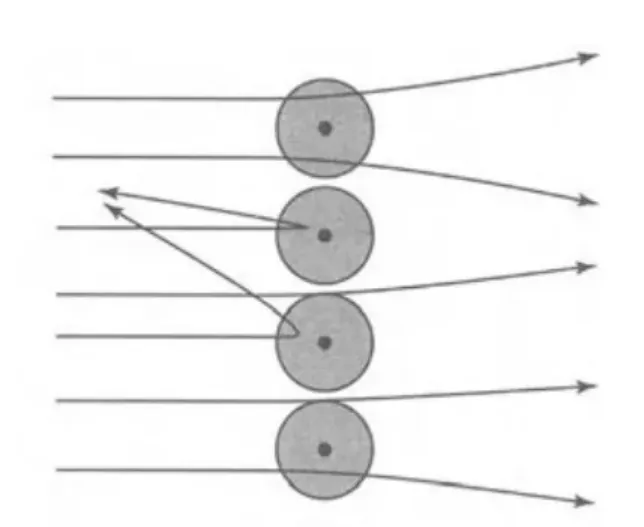

这个实验是:让α粒子射到很薄的金属箔片上,当α粒子从金属箔片射出时,运动方向会发生改变(散射),大部分α粒子运动方向改变的角度很小,但是,有很少一部分α粒子,运动方向改变的角度很大,甚至可以接近180°,被“反弹”回来。

许多人在介绍这个实验时,讲完上面的情况后,马上这样“推理”:既然大部分α粒子运动方向改变的角度很小,说明原子内部大部分空间是空的(或者说,运动电子占据了原子内的大部分空间);既然有些α粒子能够被反弹回来,说明它们撞到了质量很大的粒子,既然只有很少一部分α粒子能够发生反弹(或大角度散射),说明大质量的粒子的尺寸很小。等等。

这种“推理”忽略了一件重要的事。α粒子难道只撞到一层原子吗?只经过了一次散射吗?

卢瑟福的实验中使用的金属箔非常非常薄,厚度不超过30微米,但即使只有1微米厚,这也意味着几千层原子。

所以,也可能是这样:α粒子遇到金属原子发生散射时,每次只偏转很小的角度;但是,如果遇到很多层原子,发生很多次散射,那么偏转的角度就可以很大。

当然,偏转角度一直向同一个方向累积,是很特殊的事件,发生的几率很小,所以,发生大角度散射的α粒子很少。

实际上,对于当时的实验结果,卢瑟福的学生,以及别的物理学家,就是从这个角度去理解的。

但是,计算发现,如果大角度散射是由多次散射而引起的,那么,发生反弹的α粒子所占的比例,会比实验中发现的还要更加小!α粒子散射实验中,大约每1万个α粒子中,只有一个会发生反弹。如果反弹是由多次散射产生的,那么,发生反弹的α粒子还要比这少得多得多!

怎样解释这个差别呢?

做这个实验的卢瑟福的两个学生一(盖革,他发明的盖革计数器对核物理学研究重要得不得了)说,想对这事情提出一种解释目前是白费劲。没指望。

他们这个实验是在1909年做的,一共做了几个月。得到的结果太奇怪,无法解释。他们的老师卢瑟福也想不出解释。

就这样过了几乎一年。实验结果就一直这样放在那里,没有解释。

直到1910年,正好在圣诞节前一天,(盖革回忆)“卢瑟福走进我房间,心情好得不能再好,告诉我,他现在知道原子是什么样子了,以及大角度散射意味着什么了。”

想到这些最卓越的科学家,经历了这样的绝望和这样长时间的思考,才想出对实验现象的解释,前面那种所谓推理,会不会太轻浮了?

评论列表