清朝常被贴上“闭关锁国”“落后挨打”的标签,但若只看到晚清的衰落,便忽视了它前中期的辉煌成就。从疆域开拓到制度创新,再到民族融合,清朝的贡献远超多数人的想象。

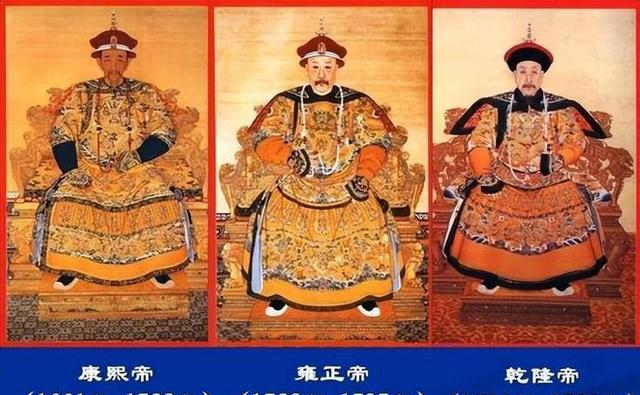

康熙到乾隆的三代帝王,用近百年时间将破碎的疆域整合为统一的版图。1683年收复台湾,1690年控制外蒙古,1759年平定天山南北,最终形成“秋海棠叶”般的辽阔疆域。更关键的是,清朝以现代主权思维划定边界,《尼布楚条约》首次用国际法确立东北疆界,《钦定藏内善后章程》则明确中央对西藏的管辖权。至乾隆中期,清朝疆域达1316万平方公里,这一法理遗产至今仍是国际认可中国领土的重要依据。

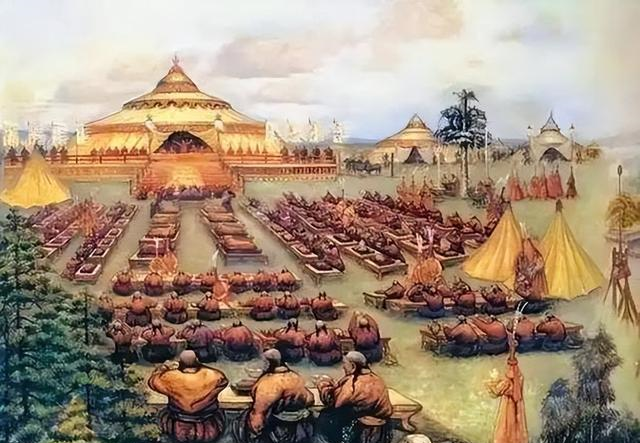

清朝的边疆政策极具创造性:在蒙古推行盟旗制度,分化游牧势力;在西藏通过金瓶掣签掌控活佛转世;在西南以“改土归流”取代世袭土司。这些措施既尊重地方习俗,又强化中央权威,形成“大统一、小自治”的治理模式。这一传统不仅维护了边疆稳定,更为现代中国的民族区域自治提供了历史参考。

18世纪的清朝经济空前繁荣。摊丁入亩废除人头税,玉米与土豆的推广使人口突破3亿。广州十三行垄断外贸,丝绸、瓷器年出口额达数千万两白银,甚至引发欧洲的“中国热”。苏州丝织工场雇佣万人,景德镇瓷器年产百万件,佛山铁器远销东南亚,其规模远超同期欧洲。雍正时期的“养廉银”与“火耗归公”抑制了贪腐,军机处的设立更提升了行政效率,这些制度被民国政府继承改造。

尽管晚清饱受列强侵略,但洋务运动仍留下汉阳铁厂、江南制造局等工业火种,培养出严复、詹天佑等近代人才。这些努力虽未挽救王朝命运,却为中国工业化埋下伏笔。

清朝以20万满人统治亿万汉人,策略充满矛盾:既强制剃发易服,又推崇儒学科举。雍正亲自撰写《大义觉迷录》,主张“有德者得天下”,弱化了传统的“华夷之辨”。通过满蒙联姻、金瓶掣签等手段,蒙古、西藏、新疆被纳入“多元一体”框架。至清末,满族虽几乎放弃满语,却深度融入中华文化,藏传佛教成为连接中原与边疆的纽带。

清朝既是传统专制的巅峰,又是现代国家的起点。它的成功与失败,共同塑造了今日中国的面貌。仅仅以晚清的屈辱否定其全部,无疑忽视了这段历史的复杂性与深远的贡献。理解清朝,才能真正理解现代中国的根基。

评论列表