这1个方法,提高孩子写作文能力,很好用

文|弥小木

想提升孩子写作文的能力,怎么办?

看各种写作文的教辅书?背各种好词好句?

别说,这还真是老师推荐的方法。

前几周老二的家长会上,语文老师特意强调,马上要进入小学三年级,孩子们面临的不再是简单的看图写话,而是有点要求的小作文。

刚好这次期中练习,大部分孩子的看图写话不是很理想,老师顺便在家长会上分享了几本写作文的教辅。

除了利用教辅书,日常阅读中,老师还要求孩子们做好词好句的摘抄。老师分享道:孩子们把这些好词好句都背下来之后,就是自己的。

老师说的,对吗?

对,也不对。

对,是因为看写作文的教辅,如果有心,孩子们是可以掌握一定的写作技巧。背下来的好词好句,写进自己的作文中,也能让老师们眼前一亮。

说不对,是因为这样比较“机械”,并不能真正打动孩子们写作文的心。

老母亲觉得,想要孩子提高写作文的能力,不仅仅要心中有框架,最好他们能发自内心的“言之有物”,而不只为应付交差。

那么,该怎样才能发自内心的“言之有物”?

先有输入。

如何输入?

阅读是很不错的方式,尤其是主题阅读。比如这套《与世界对话》。

《与世界对话》是近现代教育研究者傅国涌和傅阳老师,分享给孩子们的阅读经典的儿童母语教育课程体系。

层层递进的内容《与世界对话》在内容上,分成三部分:

说

读

作

“说”的部分,更像是阅读的“引子”。

比如《与猫对话》这本,从两张猫的照片开始说起,慢慢引出与“猫”有关的文学。

等“说”的部分结束,进入“读”的阶段。

“读”什么?“读”前面“引子”中提到的那些文章。有了前面“说”的打底,等真正需要用自己的眼睛去“读”的时候,会更容易“读”进去。

从小泉八云的《宝石》,一直读到维斯瓦娃·希姆博尔斯卡的《空房里的一只猫》,一篇又一篇,关于同一主题的文章,一次看过瘾。

看完之后会惊讶,原来,单单写“猫”,不仅可以从这个角度写,还可以从那个角度写。不同的名家,不同的视角,不同的文风,写出来的感觉完全不一样。

从“读”第一篇,到“读”完最后一篇,会有一种意犹未尽的感觉。伴随着这种感觉,内心对于这个主题有了全新的认识。

接下来,做什么?

进入“作”的部分。

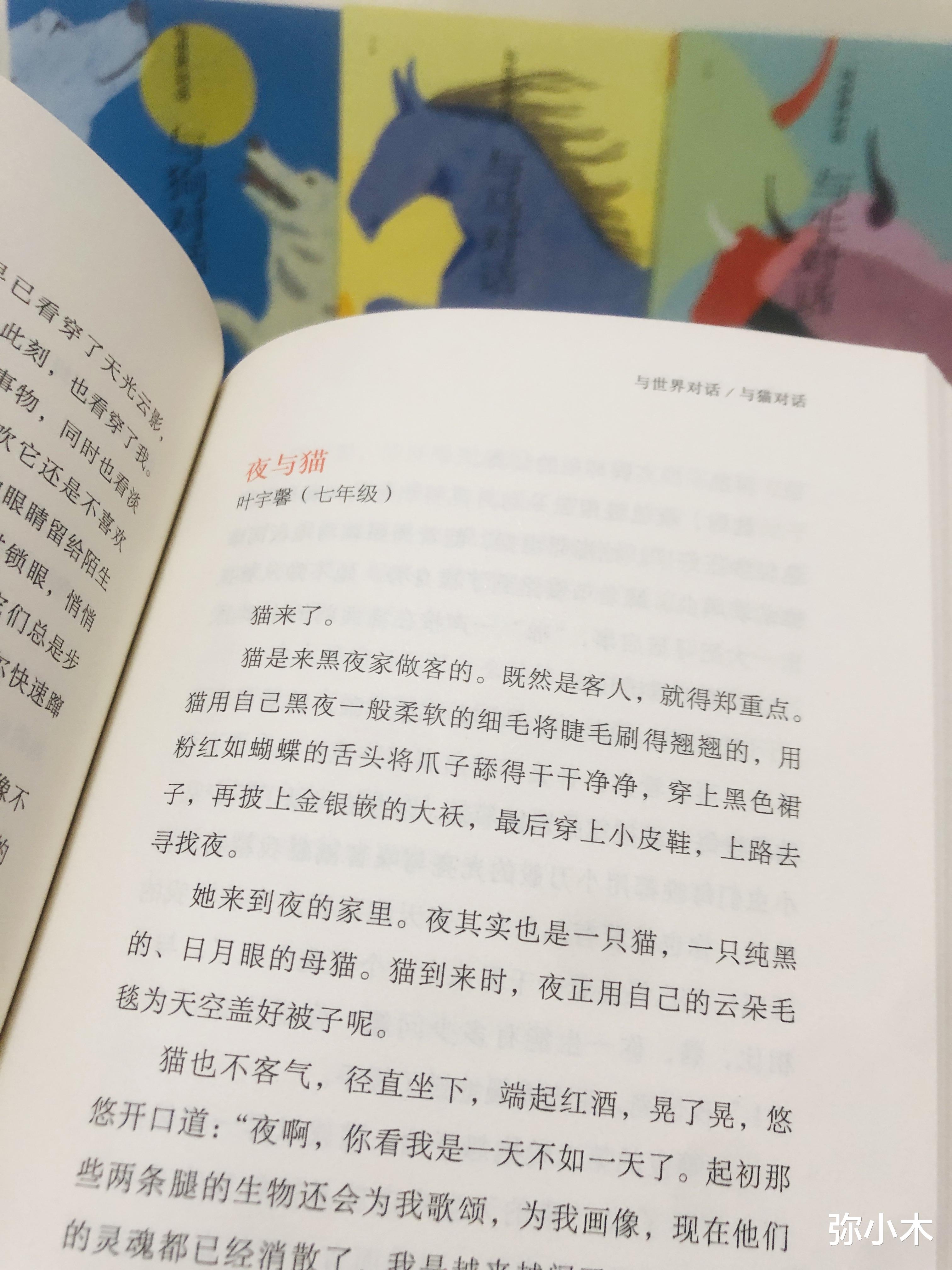

书中的“作”,是孩子们写出来的作文。看着孩子们的笔墨,“言之有物”就那样跃然纸上。

作为同样看过“说”、“读”的读者来说,最后看孩子们的“作”部分,会有共鸣。

另外,每一册书的结尾,都给读者留了“我与'猫'的对话”的空白部分,这是读者与世界对话的途径。

阅读者可以在看过“说”、“读”的部分,先自己拿起来写一写,再来读“作”的部分。看看同龄的孩子们,是如何去写这一主题的。

消化后再输出的内容,才是你的背下来的好词好句,简单地应用到自己的文章中,就是你的了吗?

个人觉得并不是。

真正消化后再输出,那才是你的。

举个“托举”的例子。

第一次在别人的文章中看到“托举”这个词,觉得用得很好。再后来,发现在很多的文章中都会出现这个词,再无让人惊艳的感觉。

直到看了《苦尽柑来遇见你》这部剧。整部剧没有说过“托举”这个词,却让人真切地感受到“托举”的分量。

真正理解一个词、一个句子,再去应用,哪怕是应用到影视剧上,都是可以打动人的。

这套《与世界对话》的内容,就是带着孩子们一步步从文学的视角,去了解一个主题。一套四册:

《与猫对话》

《与狗对话》

《与牛对话》

《与马对话》

四次主题阅读,四次通过不同的角度走进文学世界。看书中的“作”部分,会感受到孩子们“消化”后的高质量“输出”。

读过《与世界对话》这四册,下回孩子们要是遇到同样主题的作文,想来是会“言之有物”的吧。

阅读从来不是终点孩子们看过《与世界对话》就结束了吗?

当然不是。

阅读,从来都不是终点。

一套书的价值,并不局限于内容的呈现,还可以再深入挖一挖。这套《与世界对话》,又有哪些地方可以挖?

这套书所呈现的与文学对话的方式,如果孩子们学会后,是可以反复使用的。

下一回,当孩子有某个想要了解的内容,不妨像《与世界对话》这样,主动进行一场主题式阅读。

如何进行?可以借助AI的力量。先做内容上的梳理,再进行细致的阅读,阅读后,思考消化,然后再输出。

这样一通操作下来,看似更繁琐,但从提高写作文的能力来说,却是成长速度最快的。

写在结尾的话可能有人会问,现在AI这么厉害,还有必要这样“繁琐”地去读、去消化、去写吗?

别人不知道,但就个人的感受来说,内容的输出如果完全由AI进行,自己对于文字的使用度会变得越来越不灵活。

大人如此,那么孩子们呢?

目前来看,他们还是要面对纸上的文字输出。想要拥有高质量的输出,必要的高质量输入也是少不了的。

遇见《与世界对话》,读过《与世界对话》,学会《与世界对话》,写作文对于孩子们而言,可能会变得轻松很多吧?说不定,他们还会喜欢上写作文。

Hi~我是弥小木

过好当下最要紧~

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。