法官雷霆执法追回欠薪:北京烤鸭店拖欠11.3万工资案背后的法律温度

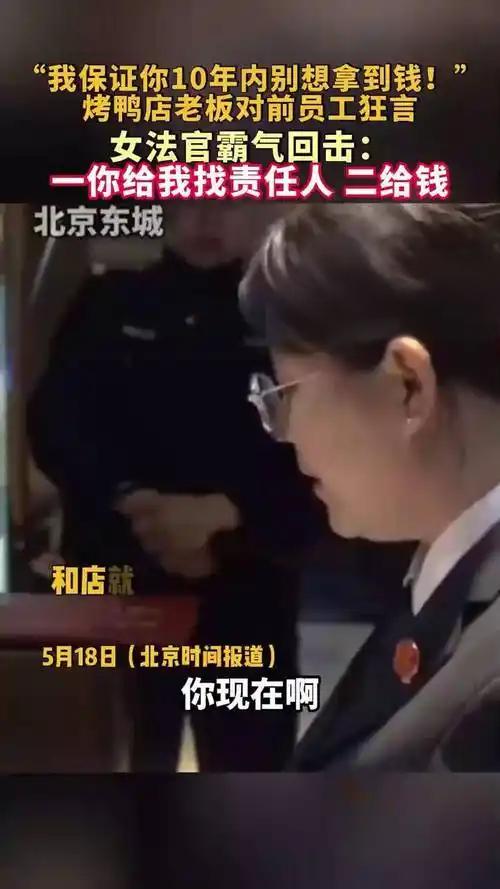

2025年5月,北京东城区一场劳资纠纷引发社会关注。某烤鸭店前员工因被拖欠11.3万元工资申请强制执行,店主在法院调解时竟宣称 “保证你十年内拿不到钱”。面对嚣张态度,执行法官依法作出查封决定,通过 “刚柔并济” 的执法方式,最终促成双方达成分期还款协议,既保障了劳动者权益,也为企业保留了生存空间。

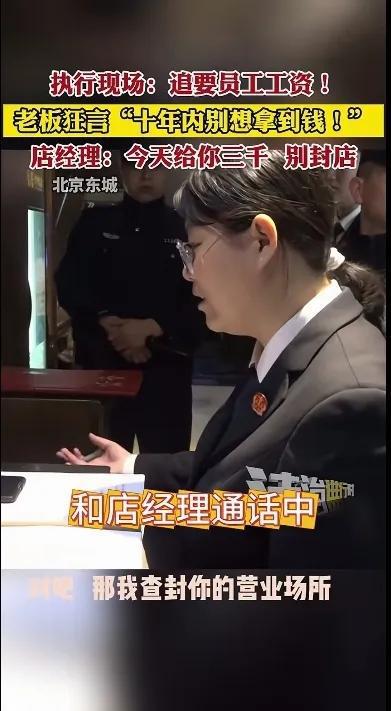

事件起于2024年,该烤鸭店厨师离职后多次讨要工资未果。店主不仅拒绝支付11.3万元欠款,更在法院调解时抛出 “十年拿不到钱” 的威胁。这种典型的 “恶意欠薪” 行为,暴露出部分企业主对法律的漠视。据执行法官介绍,案件进入强制执行阶段后,店主仍试图以 “查封导致店铺倒闭” 为由施压,甚至仅愿支付3000元(约欠款2.6%)打发员工。

这种 “欠薪有理” 的畸形逻辑,折射出劳动者维权的现实困境。从协商无果到申请仲裁,再到法院执行,整个流程往往耗时漫长。本案中,员工从离职到最终达成和解耗时近一年,期间承受了巨大的经济压力和心理负担。

面对店主的对抗,执行法官采取了果断措施。在现场执法中,法官明确给出两种选择:立即履行还款义务,或查封店铺拍卖资产抵偿。当店主以 “封店后谁都拿不到钱” 威胁时,法官强硬回应:“法律尊严不容挑战,若拒不履行,将依法拍卖后厨设备、桌椅等资产,最大限度保障申请人权益”。

经过司法程序的介入,双方最终达成和解协议。烤鸭店在查封当晚支付首期款后,剩余款项将通过分期方式履行。法院在确认还款计划可行性后,依法解除了查封措施,企业恢复正常经营。

这一结果体现了我国司法体系的双重价值:一是通过强制执行彰显法律权威。根据《民事诉讼法》相关规定,法院有权对拒不履行生效裁判的被执行人采取查封、拍卖等强制措施,确保判决 “落地有声”。二是通过调解机制实现实质正义。本案中,法官并未机械执法,而是通过释法明理促成双方互谅互让,既保障了劳动者权益,也为企业留出了整改空间。

法律是最有力的武器:劳动者应增强法律意识,通过仲裁、诉讼等法定途径维权。本案中,员工正是通过申请强制执行,才打破了店主的 “拖字诀”。

企业需强化合规经营:烤鸭店的经历警示企业主,漠视法律终将付出代价。诚信经营不仅是道德要求,更是企业可持续发展的基石。

司法创新保障实质正义:本案中法官采取的 “查封威慑 + 分期履行” 模式,为类似案件提供了可借鉴的处理范式。这种 “有力度更有温度” 的执法方式,既维护了法律尊严,又体现了人文关怀。

结语

从 “十年欠条” 到 “24小时和解”,这场劳资纠纷的圆满解决,不仅是个案的胜利,更是法治进步的缩影。它告诉我们:在法律面前,任何侥幸心理都将无处遁形;在法治社会,劳动者的合法权益不容侵犯。正如最高人民检察院强调的,检察机关将持续通过行政检察等职能,为劳动者权益保障 “一键拉满”。期待更多企业从中汲取教训,共同构建 “企业有担当、员工有保障” 的和谐劳动关系。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。