赫本与派克:永恒的罗马假日

在好莱坞璀璨的星空中,有两颗星辰的轨迹始终保持着微妙的距离。

1952年的春天,当23岁的奥黛丽·赫本第一次走进《罗马假日》的片场时,她纤瘦的身影在镁光灯下显得格外单薄。

36岁的格利高里·派克正站在摄影棚中央,这位早已功成名就的演员转身时,看见了一个穿着白衬衫、局促地捏着剧本的姑娘。

派克记得那天摄影棚顶灯漏下的光,像罗马四月的阳光般落在赫本颤抖的睫毛上。

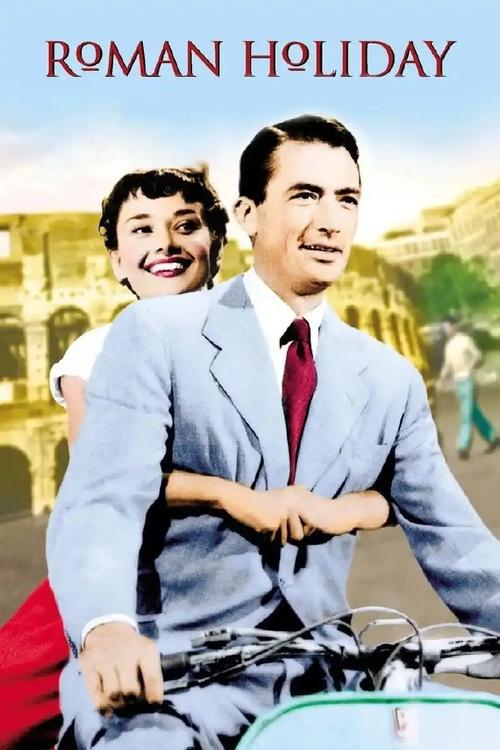

《罗马假日》海报

他主动走向这个紧张的新人,在接下来的日子里,他教她如何避开镜头死角,提醒她注意台词间隙的呼吸节奏。

有场戏需要赫本在喷泉边赤足起舞,她冻得脚趾发红却坚持拍了二十七条,派克默默让助理准备了热毛巾和姜茶。

电影拍摄过半时,派克注意到一个细节——宣传海报上自己的名字占据了绝对主导。

某个深夜收工后,他敲开了制片人的办公室。

三天后,印刷厂重新赶制的海报上,赫本的笑脸与派克并肩而立。

这个决定后来被证明具有先知般的预见性,当赫本捧着奥斯卡小金人说"这是派克送我的礼物"时,坐在台下的派克笑得比获奖者还要欣慰。

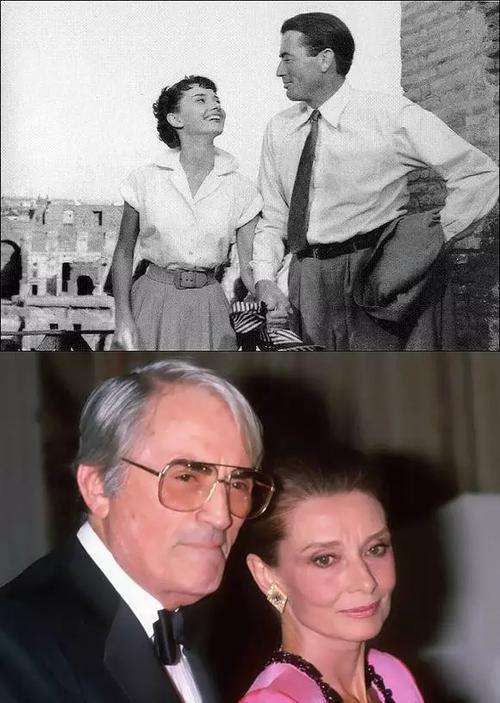

赫本凭借《罗马假日》获得奥斯卡奖

彼时派克已婚,且是三个孩子的父亲,所以尽管珍爱彼此,他们的相处模式始终保持着恰到好处的分寸。

派克会邀请赫本参加自己家的周日野餐,但从不单独约她共进晚餐;

赫本会在派克生日时准备手写贺卡,但落款永远是"你忠实的朋友"。

这种默契持续到派克把好友梅厄·菲热介绍给赫本的那个下午——

在比弗利山庄的露天咖啡座,派克特意选了张三人座的圆桌。

——

1954年赫本婚礼当天,派克送出的礼物是一枚古董蝴蝶胸针。

这枚承载着复杂情感的珠宝后来伴随赫本经历了两次婚姻破裂,每当她在瑞士深夜给派克打越洋电话时,胸针就静静躺在梳妆台上折射着月光。

1968年冬天,当赫本第二段婚姻亮起红灯时,派克正在纽约拍戏。

接到电话后,他连夜驱车两百英里赶到机场,在候机大厅里用公用电话陪她聊到黎明。

命运在1974年调换了他们的角色。

派克31岁的长子自杀身亡那天,赫本正在日内瓦的超市挑选晚餐食材。

接到消息后,她连围裙都没摘就直奔机场。

在派克闭门谢客的黑暗时期,只有赫本能端着餐盘直接推开他的卧室门。

就像当年在罗马片场他教她找机位那样,现在换她引领他走出生命中最幽深的隧道。

——

1993年1月的葬礼上,白发苍苍的派克站在人群最后。

他扶着赫本的灵柩,泪水与告白的话语终于得以倾泻:

“你是我一生中最珍爱的女子。”

而那枚见证了他们四十年情谊的蝴蝶胸针,在后来的岁月里历经颠沛流离,最终却仍旧飞回派克的掌心:

十年后的拍卖会上,87岁的派克买回了这枚胸针。

但鲜为人知的是,他同时竞得的还有赫本从未公开的一箱书信,那些信纸上至今保留着钢笔划过纸面时的细微凹痕。

派克离世前的最后一个春天,有人看见他把一个牛皮纸档案袋交给私人律师。

档案袋里整整齐齐码着从1952年到1992年的航空信封,每封信的邮戳都连缀成跨越大陆的轨迹。

这些信件从未被公开,就像他们始终未曾说出口的某些话——

有些情感本就不需要世俗的命名,正如《罗马假日》结尾那个长达三分钟的拥抱镜头里,安妮公主最终选择松开的手。

当派克的棺木缓缓降入墓穴时,他的家人按照遗嘱放入了两件物品:

常年随身携带的《圣经》,以及那枚翅膀上带着细微划痕的蝴蝶胸针。

在洛杉矶西木村纪念公园里,派克与赫本的墓碑相隔三千英里,但那些共同经历的晨昏早已超越了地理的界限——

罗马喷泉飞溅的水珠里有他们交换过的眼神,好莱坞黄金时代的胶片上镌刻着他们同步的心跳。

而所有见证过这段情谊的人都记得,有一种羁绊比爱情更坚韧,比婚姻更辽阔。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。