1943年我军副司令被杀,真凶竟是军区司令员,毛主席:抓起来枪决

当事实逐渐清晰,犯罪者的显要地位让众人深感震惊。

毛主席获悉这一情况后,迅速作出决定:一旦捕获凶手,立即执行枪决。

【大赵村惨案】

1943年6月30日,这一天发生了一件重要的事情。

那时,冀鲁边区党委的成员们正在河北新海县的大赵村举行会议。

全面分析当前战场形势,制定下一步作战方案,研究夏季进攻战役的部署。首先,我们需要详细评估敌我双方的实力对比、战场态势和地理环境。其次,针对现有情况,拟定具体作战目标,包括主攻方向、兵力配置和后勤保障。接着,讨论各部队的协同配合,明确进攻时机和战术运用。最后,制定应急预案,考虑可能出现的突发状况,确保作战计划的灵活性和可执行性。通过系统性的战略规划,为即将展开的夏季攻势做好充分准备。

这次会议非常重要,从早到晚持续了一整天。

天快黑的时候,雨毫无预兆地落了下来。

天色早已暗了下来,但会议仍在进行中。

黄骅作为军区副司令员,负责主持这次会议。由于现场光线不足,他立即指示身边的警卫员到附近村民家中借用几盏煤油灯,以确保会议顺利进行。

没想到,两名警卫员离开没多久,突发状况就出现了。

突然,几个穿着蓑衣的人猛地冲进了屋里。

在场的人一时间都惊呆了。

黄骅迅速意识到危险,试图拔枪防御,但动作已迟了一步。

突然,几声尖锐的枪响划破宁静,黄骅连中数弹,鲜血瞬间染红了地面,他无力地倒下。

突然,一伙武装分子掏出短枪,对着房间就是一顿乱射。

突如其来的袭击让在场的人措手不及,他们一个接一个地瘫倒在地。

听到枪响后,负责借煤油灯的范为民和小李子马上掉头往回赶,不巧碰上了正在撤离的匪徒。

范为民迅速察觉到这群人有问题,毫不犹豫地扔出了一颗手榴弹。

爆炸发生后,一名歹徒当场被炸得支离破碎,惨不忍睹。其他同伙目睹这骇人一幕,惊恐万分,纷纷仓皇逃窜,场面一片混乱。

面对敌方人数占优的局面,两名警卫员果断放弃追击行凶者,迅速撤回会议室内。

刚走进房间,眼前的一幕让人心痛不已:冀鲁边军区副司令员黄骅已经壮烈牺牲。

在军区司令部,参谋主任陆成道、政治部反奸科长陈云彪、一分区作战参谋董兴根以及司令部侦察科副科长崔光华等七位人员,均不幸丧生。

在一分区司令部,作战科科长池田和通讯站站长齐耀庭,以及二分区司令部的侦察参谋刘金才、三分区司令部的侦察参谋迟麟兆,都遭受了严重的伤势。

目击者认出了行凶者,结结巴巴地喊道:“是冯冠奎...赶紧...赶紧抓住他...”

这次意外发生得非常突然,整个过程只有短短一分钟不到。

警卫连立即调动了两个排的兵力,朝着歹徒逃窜的路线展开追捕行动。

夜幕降临,雨势渐猛,道路变得泥泞难行。

警卫连在交火中击伤了数名歹徒,但最终还是让他们逃脱了。这次行动没能成功抓捕到那些匪徒,让他们的追捕工作陷入了困境。尽管付出了努力,结果却并不理想,案件也因此变得更加复杂。

军区政治部主任刘贤权在得知情况后,第一时间赶赴现场。

在组织医疗团队对伤者进行快速抢救的同时,同步安排人员妥善护送牺牲战士的遗体。

面对敌军可能发起的突袭,刘贤权迅速指挥部队进行转移。他判断形势危急,果断下令部队有序撤退,以避免遭受敌方袭击。在刘贤权的指挥下,部队迅速执行撤离命令,有效规避了潜在的危险。这一决策体现了刘贤权对战场局势的准确判断和快速反应能力,确保了部队的安全。

几辆卡车在夜色中疾驰,将几位英勇牺牲的战友遗体紧急转移。

正如预期,第二天天刚亮,敌军就迅速对大赵村展开了全面扫荡。

在当时的紧急形势下,由于局势紧张且时间仓促,我们只能迅速将三位同志临时掩埋于山坡底部。

山东分局和115师的核心负责人罗荣桓、黎玉、肖华等人,在接到黄骅牺牲的紧急电文后,第一时间向中央和毛泽东主席作了全面报告。

中央迅速下达了明确指令:这起案件性质严重,绝非一般的暗杀事件,要求边区党委和军区立即采取更有效措施,全力追捕涉案人员。

黄骅同志不幸牺牲后,冀鲁边军区司令员邢仁甫对此深感哀痛。他的悲痛之情显而易见,反映出他对黄骅同志的深切哀悼和对失去战友的沉重心情。

立即下令全力追捕凶手冯冠奎,为黄骅等烈士讨回公道。

在军区内部,部分知情人士对邢仁甫表现出的强烈不满情绪持保留态度。他们根据掌握的情况,对邢仁甫的愤慨反应产生了质疑。这些同志认为,邢仁甫的态度可能并非完全出于公心,而是存在其他考量。这种怀疑并非空穴来风,而是基于对事件来龙去脉的深入了解。军区内部对于此事的态度呈现出一定分歧,反映出对邢仁甫行为的复杂性认识。

他们表面上不动声色,实际上内心都在悄悄猜测,等待着事实浮出水面。虽然没人开口,但每个人都在心里盘算着,看事情会如何发展。这种沉默的氛围中,大家都默契地保持着观望态度,只等真相大白。

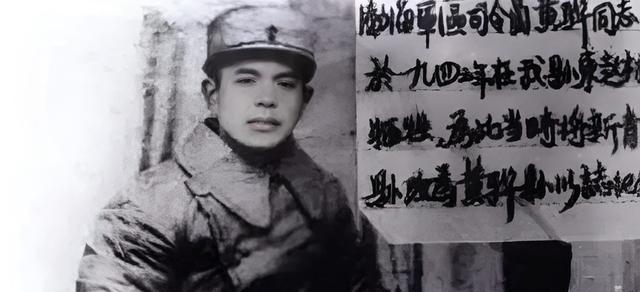

邢仁甫早在1929年便投身中国共产党,成为一位资深革命者,并担任冀鲁边军区的重要军事领导职务。

是什么原因让他成为大家质疑的焦点?

案件的核心疑问集中在凶手冯冠奎身上。

近期,军队内部成立了一支新的手枪队伍,由冯冠奎担任队长职务。

他原本是个土匪,后来逃到冯家堡,加入了我党的海上情报组织。

他靠打劫和夺人性命过活,手里背负了多条人命。

面对这个只顾私利的投机者,许多同志当时都表示不应接纳他。

邢仁甫表示,投身抗日事业不应纠结于过去的经历。

冯冠奎被破格任用,直接担任了手枪队队长的职务。

冯冠奎抵达冀鲁边军区后,其行为规范出现了显著问题。

他始终摆脱不了土匪的作风,目中无人,对上级的命令置若罔闻,屡次触犯军队的规章制度。

邢仁甫多次收到同志们的反馈,但他始终选择将这些意见压制下去。

冯冠奎在邢仁甫的团队中扮演着极其重要的角色,不仅是邢仁甫高度信任的部下,更是他不可或缺的左膀右臂。两人之间的合作关系紧密而稳固,冯冠奎的能力和忠诚使其成为邢仁甫最依赖的帮手。

从明面上来看,冯冠奎与黄骅之间既不存在利益纠葛,也没有个人矛盾。

邢仁甫与黄骅副司令遇害一事存在密切联系,极有可能事先知晓内情,甚至直接参与了这起事件。这种怀疑并非空穴来风,而是基于其行为轨迹与案件发展的高度契合。

那时,八路军冀鲁边军区的指挥中心和115师教导六旅的总部都设在望子岛上。

望子岛位于小山东南方向的海岸附近,占地面积约两三平方公里。

区党委的办公场所就设在邢家王文村,这个地方离望子岛很近。

在组织区域侦查工作会议的初期,安全议题便成为首要考量。

为了提升效率,他们决定压缩会议规模,优化参会人员结构。

为了确保会议的安全性,组织者没有选择望子岛或邢家王文村作为会议地点,而是选定了大赵村。这个村子位置适中,靠近党委和军区,既方便又隐蔽,适合举行这次重要会议。

会议的具体安排,如场地选择和日程确定等细节问题,原本需要司令员邢仁甫和副手黄骅两人一起商量做决定。

然而,令人困惑的是,邢仁甫多次以各种理由拒绝。

黄骅和陆成道,作为参谋处主任,最终接手了这些筹备工作。

组织一场会议其实没啥大不了的。

如果邢仁甫实在抽不出空,大可以直接跟黄骅沟通,让他多担待一些事情。

邢仁甫千方百计找理由,试图在公开场合撇清自己与这次会议的联系。他不断抛出各种托词,显然是想在外界看来与这场会议划清界限。

这同样是一个值得怀疑的地方。

单凭这两项证据就断定司令员是案件的主谋,这种推论可能显得过于武断。

从邢仁甫平时的行为举止来看,军区同志们对他的怀疑完全在情理之中。

【屡次违反纪律】

邢仁甫于1910年在河北省盐山县出生。

完成中学学业后,他前往北平参军,从连队参谋逐步升迁至副官职位。

1929年,邢仁甫成为一名中国共产党党员。

他申请加入党组织的目的并不单纯,完全是为了个人利益,属于典型的政治投机者。本质上,他仍然沿袭着旧式军阀的思维方式和行事作风。

在救国军内部,他刻意打压共产党员的势力,同时积极招揽社会闲散人员和旧军队的军官。

邢仁甫迅速在救国军中组建了自己的小团体。

在抗日战争期间,抗日力量日益增强,1941年,救国军进行了重组,成为了八路军115师下属的教导六旅,同时承担起冀鲁边军区的职责。

随着职位晋升,邢仁甫被提拔为旅长,同时兼任军区司令员职务。

随着职位的晋升,面临的诱惑也逐渐增多。

邢仁甫逐渐变得肆无忌惮,凭借手中掌握的权力为所欲为。

他逐渐脱离了前线指挥的角色,屡次无视军队规章。

肖华和符竹庭离开冀鲁边区后,杨靖远和马振华也先后牺牲,邢仁甫便毫不客气地把这片区域当成了自己的势力范围。

他已婚并育有三个女儿,却对宣传队女成员宋魁玲产生了不当想法。

他多次叫宋魁玲到家里来玩,明目张胆地违反党的纪律和军队规定,还把她娶为小老婆。

1942年,日本侵略者对冀鲁边区发动了大规模的军事进攻,形势异常严峻。

面对严峻的局势,边区百姓和部队官兵迅速行动起来,坚决执行党中央的指示,齐心协力应对挑战。大家团结一致,共同克服困难,展现了顽强的意志和坚定的信念。在党的领导下,军民一心,积极投身到各项工作中,用实际行动支持革命事业,为战胜困境贡献自己的力量。这种众志成城的精神,成为当时边区战胜困难的重要保障。

当时担任军区司令的邢仁甫,对中央的决策置若罔闻,一味追求个人享乐。他完全不顾上级的指示,将个人利益置于集体之上,严重违背了组织原则。这种自私自利的行为,不仅损害了部队的纪律性,也影响了整个军区的正常运作。邢仁甫的做法,与党的要求和军人的职责背道而驰,造成了极坏的影响。

他让士兵们在望子岛上修建房屋和防御设施,其实是在给自己准备一个躲避危险的私人场所。

那时,敌军采取了严格的封锁措施,使得物资供应极为紧张。

在克服重重困难后,军队指挥员和士兵们共同打造了一个稳固的"战略后方"。通过团结协作和不懈努力,他们在这片区域建立了重要的军事支撑点。这个基地的建成,为后续行动提供了坚实保障,充分展现了军队的凝聚力和执行力。整个建设过程虽然充满挑战,但官兵们凭借坚定的意志和专业的素养,圆满完成了这项重要任务。

邢仁甫携其妾室及警卫部队迁入该地,开始享受极度奢华的生活。

他沉迷于享乐,生活奢靡无度。为了维持这种奢华的日常,他不断派出士兵穿越危险重重的敌军控制区,前往天津购置所需物品。

更为恶劣的是,他借助职务便利,擅自挪用公款,金额达到3.7万元。

这笔钱在那个年代可不是个小数字。

他对冀鲁边区的抗日斗争漠不关心,却热衷于搞小团体,不断挑起矛盾。

为了加强思想教育,上级专门选派了一批经验丰富的八路军干部前往冀鲁边区。

邢仁甫对这些干部的到访极为不满,觉得他们此行目的就是为了抢占自己的势力范围。

为了实现自己的目标,他大量提拔自己的心腹,并通过各种手段拉拢支持者,不断扩大自己的影响力。

1941年6月,山东分局任命黄骅为教导六旅的副旅长,同时兼任冀鲁边军区的副司令员。

黄骅是位资深的红军战士,具备卓越的军事才能和行政能力。他不仅在战场上表现出色,在管理事务上也同样高效。

抵达冀鲁边区后,他迅速带领部队赢得多场战役,成功建立了个人威望。

黄骅开始着手治理冀鲁边区部队的纪律状况。

他发现邢仁甫的生活作风开始走下坡路,便多次找机会跟他谈话,指出问题所在,希望他能改正。每次看到邢仁甫的行为不端,他都会直言不讳地提出批评,试图引导他回到正轨。尽管邢仁甫的表现让人失望,但他始终没有放弃劝诫,希望通过一次次真诚的交流,能让邢仁甫意识到自己的错误并有所改变。

邢仁甫完全没把这些提醒当回事。

军区内部许多官兵都清楚,邢仁甫对黄骅一直心存不满。两人之间的矛盾在部队中早已不是什么秘密,大家都能感受到这种紧张关系。邢仁甫对黄骅的态度明显不友好,这种敌意在日常工作中也时有体现。官兵们对此心照不宣,但碍于纪律和身份,很少有人公开谈论。

在背后,他给黄骅起了个外号叫“南蛮子”,还散布谣言说黄骅在打压本地干部,想扩大自己的势力范围。

意图在于挑拨地方官员与黄骅之间的关系,削弱他在当地的威信和掌控力。

【罪孽终得惩报】

尽管大家心里都有疑虑,但由于缺乏铁证,这些想法仅仅停留在推测层面。

眼下最紧急的工作就是尽快逮捕冯冠奎。我们要集中所有力量,采取必要措施,确保将其捉拿归案。这次行动需要周密部署,调动可用资源,不容任何闪失。时间紧迫,我们要争分夺秒,争取在最短时间内完成任务。

时间飞快流逝,十几天一晃而过,可案子还是没破,警方也没抓到那个行凶的人。案件调查到现在,依然没什么新的发现。

正当众人束手无策之际,山东分局意外接到了清河军区发来的加急电讯。

冀鲁边区独立团团长冯鼎平发来一份电报,译电员刚一看内容,立刻感到十分震惊。

他迅速平复情绪,飞快地将电报内容翻译完毕,随即呈交上级部门。

冯鼎平提到,邢仁甫曾将他召至望子岛,并在那里向他透露了自己的打算,考虑投奔日本人或国民党。

冯鼎平对此事感到不安,邢仁甫果断下达指示:“那个外来人排挤本地干部,我已经处理掉了。你回去后马上集合队伍,随时待命。如果有干部不服从,直接开火!”

今年春季,上级部门作出人事调整,决定选派邢仁甫前往延安党校参加学习培训。这一安排旨在提升其理论水平和工作能力,以适应新的工作要求。通过系统的党校学习,将有助于邢仁甫更好地服务于组织,为后续工作奠定坚实基础。

黄骅被任命为军区司令员,负责相关事务。

邢仁甫一直对黄骅心存芥蒂,收到调动命令后,他更加确信是黄骅在暗中操纵,企图夺取他的军事指挥权。

邢仁甫因贪婪迷失理智,不仅故意拖延执行上级指令,还秘密策划对黄骅的暗杀行动。

冯鼎平心里有些不安,但回到部队后,还是召集了几位营长进行了一次会议。

当大家听说邢仁甫计划带着队伍投敌时,所有人都表示强烈反对。

二营指挥官刘虎臣立刻掏出手枪,厉声回应:“要我投降?绝不可能!”

就在这时,贾乾瑞副团长、政治处主任辛易之和党总支书记潘大可一起走进了房间。

面对各方指责,冯鼎平迅速意识到问题的严重性,随即向115师领导及山东分局详细报告了邢仁甫的不法行为。

获悉情况后,几位高层迅速致电清河军区副政委刘其仁,命令他立即部署逮捕邢仁甫的行动。

邢仁甫察觉到自己的行踪可能已被发现。

在一个夜晚,邢仁甫带着几名亲信和情人宋魁玲,悄悄潜逃到了天津。

随后,他们前往洛阳,投奔了国民党中原战区司令蒋鼎文。

1944年,他再次背叛,转而投靠了日本军队。

1949年1月5日,天津解放战役期间,解放军捕获了一名自称罗镇的军统高级军官,其军衔为少校,担任站长职务。

通过详细核查,我们最终确定这个人的身份就是邢仁甫。

1950年9月7日,在河北省盐山县举行了一场规模浩大的公审会,吸引了上万名群众参与。在这场公开审判中,邢仁甫作为被告,面对广大民众的审判。

随着一声枪响,邢仁甫的生命画上了句号。作为罪行的最终惩罚,他迎来了应有的结局。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。