俄美对抗失败示范 中国崛起另辟蹊径 大国博弈关键所在

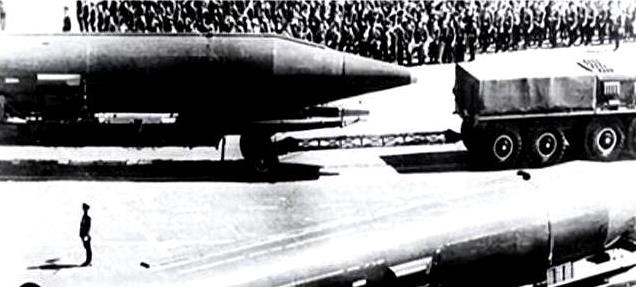

莫斯科的寒冬与北京的春天:三次战略误判,决定了俄乌冲突与中国崛起截然不同的命运1962年,古巴导弹危机达到高潮,世界仿佛悬在核战争的边缘。

克里姆林宫里,赫鲁晓夫焦躁不安,他手中的王牌——部署在古巴的核导弹,正被美国总统肯尼迪步步紧逼。然而,赫鲁晓夫的底气并不如表面上那般充足。苏联的粮仓——乌克兰,正遭受着严重的饥荒,全国60%的小麦依赖美国和加拿大的进口。肯尼迪敏锐地抓住了这个软肋,他向赫鲁晓夫发出了最后的通牒:撤走导弹,否则……粮食供应将被彻底切断。 这并非虚张声势,美国完全有能力做到这一点。苏联最终屈服,灰溜溜地撤走了导弹。这场危机,不仅仅是一场军事对抗,更是一场关乎国家生存的粮食战争。

这场危机,以及随后苏联解体前的种种战略失误,为后来的俄罗斯,甚至为所有试图挑战美国霸权的国家,都留下了一个深刻的警示: 大国博弈,并非单纯的军事较量,经济命脉、科技实力、战略判断,缺一不可。 而俄乌冲突,则成为了这个警示的残酷注脚。

一、 粮食危机:隐藏在核武库背后的脆弱

苏联的覆灭并非一日之寒,它长期以来忽视农业发展,将重心放在军事工业上,最终导致其在粮食安全方面极度脆弱。 这种脆弱性在古巴导弹危机中暴露无遗。赫鲁晓夫的强硬姿态背后,是无尽的焦虑。他清楚地知道,一旦与美国彻底决裂,苏联将面临粮食短缺的巨大风险,而这将动摇其统治的根基。这并非危言耸听,美国当时掌控着全球粮食贸易的命脉,完全有能力通过切断供应来扼杀苏联。这种粮食依赖,也直接影响了苏联的军事决策。在面对美国的压力时,赫鲁晓夫不得不做出妥协,因为他无法承受粮食危机带来的社会动荡。 这也预示了,即使拥有强大的军事实力,如果没有坚实的经济基础和稳定的社会环境,在国际政治博弈中也难以立于不败之地。

二、 休克疗法:一场精心设计的经济陷阱苏联解体后,俄罗斯经济陷入一片混乱。在西方经济学家的建议下,俄罗斯实施了“休克疗法”,即迅速将国有企业私有化,取消价格管制。然而,这场“疗法”非但没有治愈俄罗斯的经济疾病,反而加剧了其病情。一夜之间,物价飞涨,卢布贬值,大量国有资产被廉价出售给西方资本,俄罗斯人民的积蓄化为乌有。

这场经济灾难,并非偶然。西方国家利用俄罗斯经济的脆弱性,通过“休克疗法”这个精心设计的陷阱,巧妙地掠夺了俄罗斯的财富和资源,为其后来的崛起埋下了巨大的隐患。 这其中,高盛等华尔街巨头扮演了关键角色,他们以极低的价格收购了俄罗斯的石油公司等国有资产,获得了巨额利润。

三、 北约东扩:步步紧逼的战略陷阱

苏联解体后,俄罗斯对北约东扩抱有不切实际的幻想,曾试图融入西方世界。然而,得到的却是北约的步步紧逼。北约不断扩张,将军事力量部署到俄罗斯的边境地区,对俄罗斯的安全构成严重威胁。 这并非西方国家一时兴起,而是经过深思熟虑的战略布局,旨在削弱俄罗斯的影响力,最终将其纳入西方阵营的势力范围。 俄罗斯的战略判断失误,导致其被动地承受着北约东扩的压力,最终酿成了俄乌冲突的悲剧。

四、 中国的战略选择:危机中的崛起

与苏联和俄罗斯不同,中国在面对外部压力时,展现出截然不同的战略选择。 中国并没有盲目地追求融入西方世界,而是坚持独立自主的和平发展道路。 中国深知,经济实力、科技实力和战略定力,才是国家安全和崛起的基石。粮食安全: 中国大力发展农业,确保粮食自给自足,避免了像苏联那样依赖进口粮食的风险。 东北黑土地的开发,以及现代农业技术的应用,保障了中国粮食安全的稳定。

科技自立自强: 中国积极推动科技创新,在芯片、人工智能、航空航天等领域取得了显著成就,摆脱了对西方技术的依赖,避免了像俄罗斯那样在科技封锁下束手无策的困境。战略定力: 中国在南海问题、台湾问题等重大议题上展现出强大的战略定力,没有被外部压力所吓倒,而是坚定地维护自身的国家利益。 这与俄罗斯在面对北约东扩时的犹豫和妥协形成了鲜明对比。

五、 结语:历史的警示与未来的选择俄乌冲突,不仅仅是一场局部战争,更是对大国博弈规律的一次深刻检验。 苏联和俄罗斯的失败,为其他国家敲响了警钟。 中国在处理与西方国家的关系时,必须汲取苏联和俄罗斯的教训,避免重蹈覆辙。 中国崛起之路,并非一帆风顺,但只要坚持独立自主、和平发展,坚持科技自立自强,就能在国际政治博弈中立于不败之地,最终实现中华民族伟大复兴的中国梦。 而这,需要的是远见卓识的战略规划,以及坚定不移的战略定力。 莫斯科的寒冬,已经告诉我们,什么才是真正的国家安全;北京的春天,正在展现,一个崛起的大国是如何在危机中把握机遇,走向繁荣的。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。