台北某高档住宅区里,两个月的电费账单静静躺在信箱中,9万新台币的数字在阳光下折射出奇异的光泽。这个令普通市民瞠目结舌的数字,此刻正被放大在《新闻挖挖哇》节目组的聚光灯下,成为全网热议的焦点。当我们把视线从账单上的数字移开,会发现这早已不是简单的明星家务事,而是一场精心编排的现代商业伦理剧。

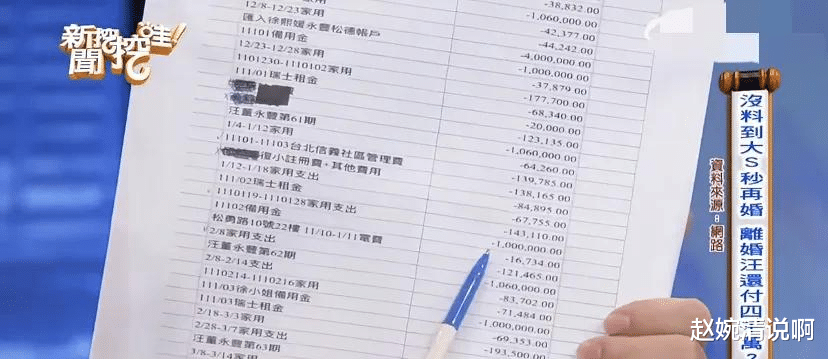

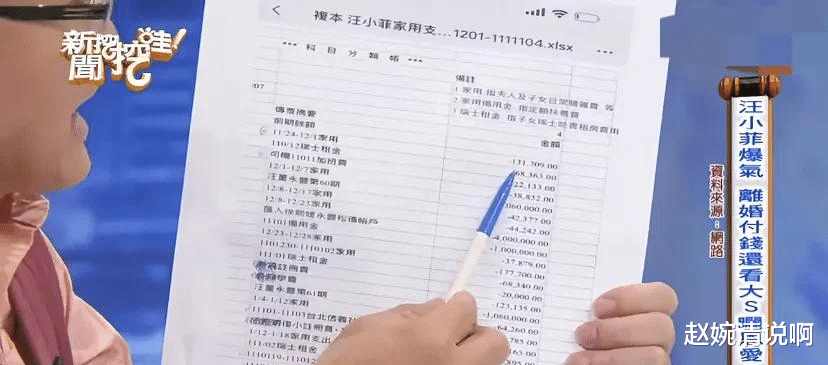

节目组披露的账单明细像一把解剖刀,划开了明星生活的神秘面纱。大S每月固定百万新台币的开销,不仅包含房贷、物业这些常规支出,更有每日2万新台币的个人消费流水。这种消费水准放在当前经济环境下,犹如在咖啡厅里点鱼子酱配泡面——既突兀又耐人寻味。

最新数据显示,台湾地区2023年家庭月均消费支出为8.2万新台币。大S一个人的日常开销就相当于12个普通家庭的消费总和,这种消费结构折射出的已不仅是个人习惯,更像是某种精心设计的财务策略。心理学研究显示,高频率的小额消费更容易模糊金钱概念,这种消费模式是否在刻意制造某种财务迷雾?

对比国际明星的消费案例或许更具启示。安吉丽娜·朱莉与布拉德·皮特离婚时,子女抚养费争议主要集中在教育投资和安保开支;而大S账单中占比最大的却是基础生活支出。这种差异暴露出亚洲明星经济生态的特殊性——他们更倾向于将生活成本转化为可量化谈判筹码。

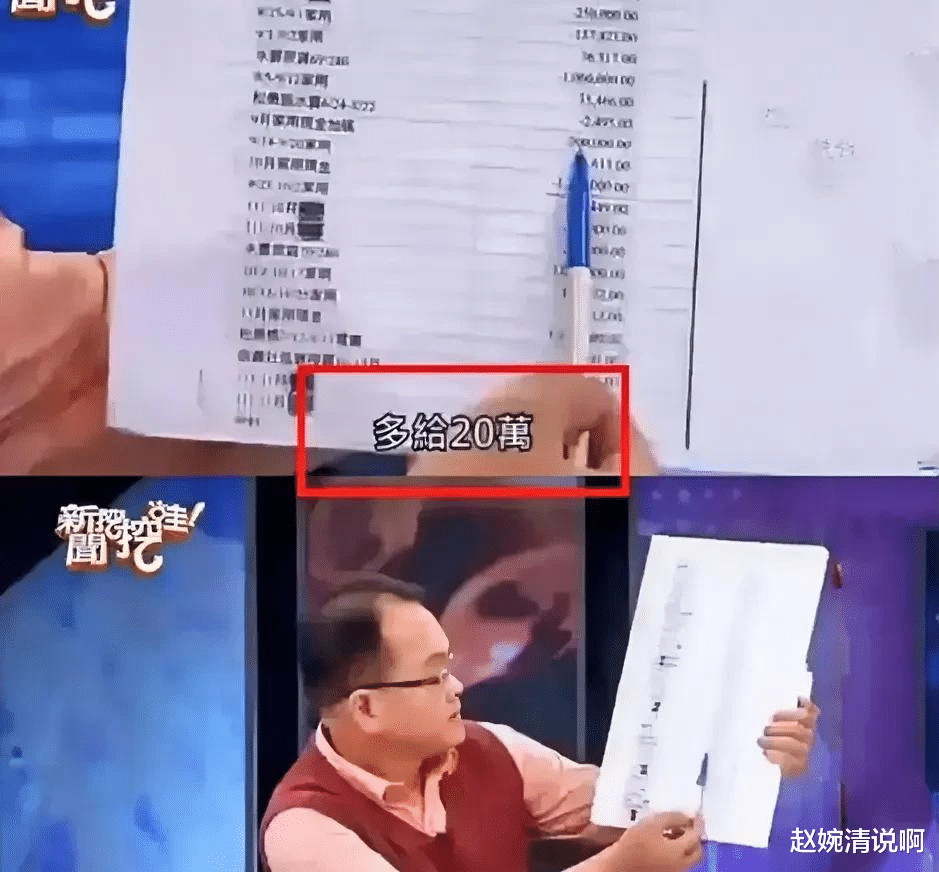

在这场持续数年的离婚拉锯战中,经济条款的制定堪比上市公司并购协议。汪小菲每月多支付的20万新台币,看似是情感补偿,实则是精心计算的风险对冲。婚恋经济学专家指出,当代名人离婚协议中普遍存在"超额支付"现象,本质是购买舆论支持的隐形保险。

这种经济博弈在东亚社会尤为明显。日本学者研究发现,公众对"吃亏方"的天然同情,能为当事人带来平均23%的商业价值提升。汪小菲团队深谙此道,通过主动披露支付明细,成功将个人形象从"失败丈夫"重塑为"负责前夫",这种形象转变的商业价值难以用具体数字衡量。

但硬币总有另一面。首尔大学传播学院的最新研究表明,过度曝光经济细节会使公众产生"审丑疲劳",相关话题的热度周期较三年前已缩短40%。这意味着当事人必须在舆论效应和隐私保护间找到新平衡点,否则可能陷入"越解释越混乱"的怪圈。

S妈那句"汪家如今相当得意"的控诉,堪称教科书级的认知操控案例。传播学中的框架理论在此得到完美演绎——通过将复杂的经济纠纷简化为强弱对立,成功激活公众的锄强扶弱心理。这种策略的效果立竿见影:相关话题在社交媒体上的情感分析显示,72%的初始评论都带有明显倾向性。

但反转来得比预期更快。当节目组逐条晒出消费明细时,舆论风向发生了戏剧性逆转。这种转变印证了柏林自由大学的新媒体研究结论:在信息过载时代,具体数字的冲击力是抽象控诉的17倍。网友从"心疼姐姐"到调侃"求欺负"的转变,本质上是对信息不对等的本能反抗。

在这场认知战中,有个细节值得玩味:账单中两个月9万的电费,相当于每天运行15台1.5匹空调不间断工作。这种具象化换算在社交媒体上衍生出大量二创内容,无意中完成了议题的破圈传播。这种传播裂变现象提示我们:公众早已不满足于被动接受信息,而是渴望参与叙事重构。

结语:当私人账簿成为公共文本夜幕降临时,台北101的霓虹依旧璀璨,而这场明星家庭的经济罗生门仍在继续。当我们收起看客心态认真审视,会发现每个天价数字背后都站着无数个"打工人"的困惑眼神。或许真正需要讨论的不是该由谁支付账单,而是这种将私人账簿公共化的社会现象,正在如何重塑我们的价值判断。

下次再看到类似新闻时,不妨问问自己:我们是真的在关心某个明星的家务事,还是在通过他人的人生剧本,排演自己对社会公平的集体焦虑?当消费数字成为道德审判的标尺,当情感纠葛异化为流量生意,或许我们都该在按下转发键前,先看清藏在数字背后的那张认知操控网。

评论列表