开伯尔山口:为何印度一直无法堵死这个“帝国屠宰场”的致命入口

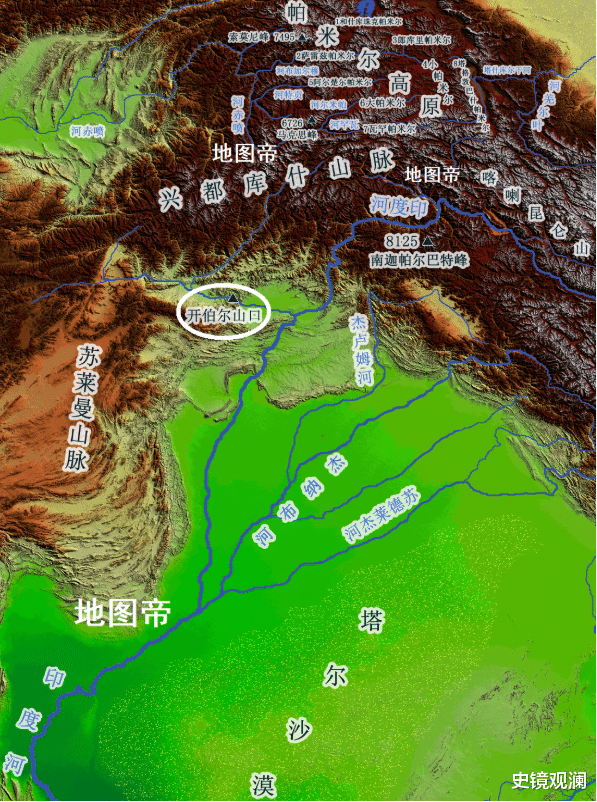

在地图上看,南亚次大陆几乎被天然屏障包围得滴水不漏。北有喜马拉雅,西有兴都库什与苏莱曼山,东是那加丘陵与若开山,南边则是浩瀚的印度洋——怎么看都是一座易守难攻的“地理堡垒”。

但偏偏,这坚固的“城墙”中,有一道天然缺口:开伯尔山口。正是这道狭窄山口,成了历史上无数入侵者南下印度的主通道,堪称“印度的地缘梦魇”。

这道缺口在哪?为何如此要命?开伯尔山口位于今天巴基斯坦和阿富汗的交界处,穿越兴都库什山脉与苏莱曼山脉之间,全长仅约53公里,最窄处不超过600米,但却直接连接着阿富汗高原和印度河流域的大平原。

这条山口不仅全年不封山,交通便利,而且位于农耕文明与游牧民族的接壤处。西边是气候干燥、地形崎岖的阿富汗高原,孕育出一代代悍勇的骑士民族;东边则是物产丰饶的印度平原,吸引了无数觊觎者。

可以说,它就是中亚通往南亚的“唯一钥匙”。

亚历山大、贵霜、突厥、蒙古、阿富汗王朝、甚至英国人,都曾经或试图从开伯尔山口入侵印度:

公元前1500年,印度-雅利安人通过此口南下,成为印度最早的统治者;

公元前4世纪,亚历山大大帝从这里挥军入印;

公元1世纪,贵霜帝国由此崛起;

11世纪,伽色尼王朝与后来的德里苏丹国,从此进军恒河流域;

16世纪,莫卧儿帝国的巴布尔也是翻山越岭,从此落脚印度。

甚至中国的玄奘取经,也必须从这条通道进入印度。可见,开伯尔山口不仅是军事要道,也是文化与宗教的走廊。

为什么没人堵住它?印度历史上从不缺强大的王朝,却始终未能守住这条“生命破口”,原因主要有两点:

一是内部太“松散”

南亚历史上中央集权极为薄弱,孔雀王朝、笈多王朝等少数强政也都昙花一现,大多数时间都是邦国林立、语言纷杂、宗教冲突不断。各自为政下,根本无法统一调配兵力,来设防这条重要通道。

二是没把它当回事

与中国古代动辄修建山海关、嘉峪关不同,印度历代统治者极少在开伯尔山口修筑防御工事,即便有修缮,也多为临时应急,缺乏系统性工程。敌人入境如入无人之地,这条本该是“护国盾牌”的山口,反而成了“引狼之门”。

从地图上看,南亚次大陆的高山与海洋封锁确实堪称完美,像一个被层层包围的碗。但一旦碗边破了一个口子,再好的碗也守不住热汤。

开伯尔山口的存在,直接让印度的地理优势“破功”。哪怕拥有青藏高原和喜马拉雅山的庇护,也挡不住西北方向这个缺口所引发的持续入侵与动荡。

有人说,印度注定是个“不幸的帝国”。其实更准确地说,它拥有了“易守难攻”的地理条件,却没能配上一套强有力的政治与军事体系。一个“开伯尔山口”,让数千年辉煌几度被打断。

这也是地缘给所有国家的警示:天然的高墙可以护你一时,但守不住的缺口,迟早会成为命门。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。