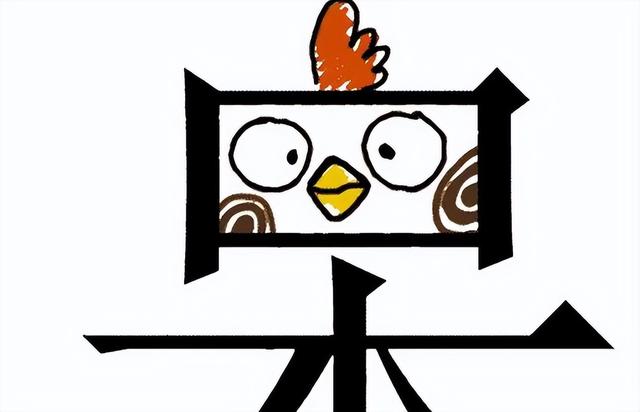

中华文明竟然有两套文字体系:呆若木鸡为什么无敌?

在很早很早的古代,就有了斗鸡活动。

早到什么时候?早在战国时期庄子就记载了斗鸡。

庄子讲了一个斗鸡的故事,由此诞生了一个成语呆若木鸡。

人们都知道,在现代汉语中,呆若木鸡是个贬义词——

形容被惊呆了,震傻了,完全没有反应了,就像一个木头鸡。

从整个身心状态来看,呆若木鸡比目瞪口呆还愣,比呆头呆脑还傻。

这样一只鸡还怎么参加斗鸡比赛呢!

然而,在庄子的原作中,故事的寓意完全是褒义,而且极其深刻。

这个“呆若木鸡”完全是无敌的存在!

让我们来看看故事的原文:

纪渻子为王养斗鸡。

十日而问:“鸡已乎?”

曰:“未也,方虚憍而恃气”。

十日又问,曰:“未也,犹应向景”。

十日又问,曰:“未也,犹疾视而盛气”。

十日又问,曰:“几矣。鸡虽有鸣者,已无变矣,望之似木鸡矣,其德全矣,异鸡无敢应者,反走矣”。

什么意思?

照常理来说,勇猛应该是斗鸡的“必杀技”,而且应该是越勇猛越好。

但纪渻子反其道而行之,他的训练直指内功,非常独特。

他用40天熬掉了这只斗鸡的傲气、怒气、盛气,包括应激之气、虚张之气。

没有了表面的“色厉”,而是拥有了内在的“德全”;

无所谓心虚或者心不虚,而是无畏,而是大无畏;

也无所谓对手强不强,而是真正的藐视无视对手,以不变应万变。

最后,这只斗鸡成为一只“呆若木鸡”了,却也真正无敌了——

众鸡不敢惹,不敢应,反而望风而走!

不战而屈人之兵,未斗而屈人之鸡。

对照词义,本是同一个词,一古一今的呆若木鸡却是一褒一贬。

这就是我们常说的中华文明竟然有两套文字体系。

即日用体系背后藏着“高大上”的传承体系。

如同“无中生有”之类,呆若木鸡同样是个既被黑化又被降维的成语。

究其根本,呆若木鸡围绕练好内功,围绕功夫火候,主要讲了几个意思:

一是精神内敛,柔以胜强。

二是以静制动,物极必反。

三是“无”之道,无畏而大无畏,无为而无不为。

生命本悟,快乐本心。天人本一,智慧本光。听光中文、光未央原创作品未经许可严禁转载使用欢迎关注

生命本悟,快乐本心。天人本一,智慧本光。听光中文、光未央原创作品未经许可严禁转载使用欢迎关注  云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。