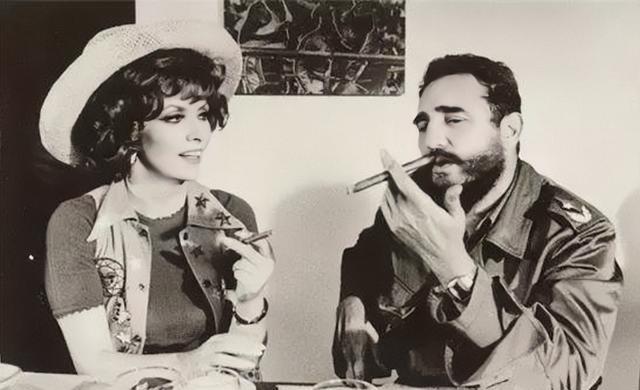

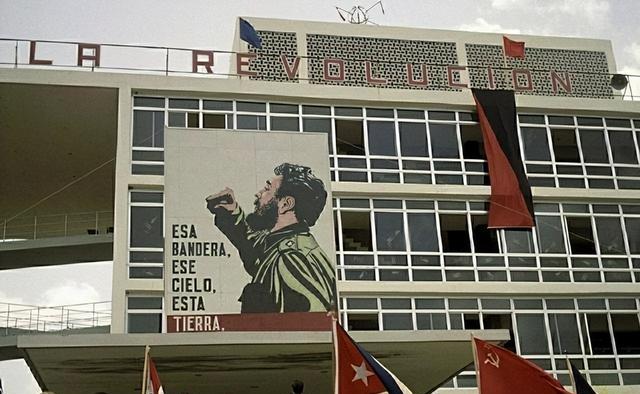

古巴在冷战时期经历了极具转折性的变革与国际局势的高度紧张。20世纪50年代起,革命浪潮席卷古巴,直至1962年,古巴导弹危机成为全球瞩目的焦点,该国的历史轨迹始终与大国间的较量紧密相连。这一切的核心人物是一位年轻的革命领袖,即菲德尔·卡斯特罗。

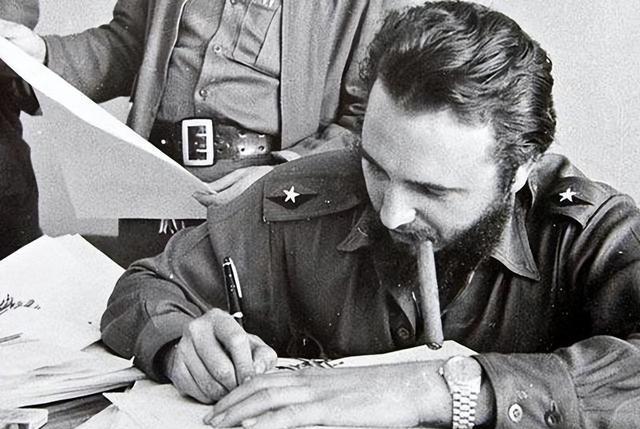

20世纪50年代,卡斯特罗积极参与反对当时独裁统治的斗争。他指挥的反抗力量,在马埃斯特拉山区的古巴南部日益增强。凭借一系列周密安排的军事行动和方针,该反抗力量最终取代了巴蒂斯塔政权。随后,卡斯特罗及其同伴们搭乘汽车进入哈瓦那首都,象征着他们的成功。

在取得政权后,卡斯特罗与阿根廷的革命家及医师切·格瓦拉实施了严厉手段,清除了国内一切可能的政治威胁。尽管卡斯特罗当时已被普遍视为共产主义的支持者,但他并未立即公开自己的政治立场。他自称为反对殖民统治与独裁的斗士,在初期并未明确选择何种政治发展路径。

1959年,卡斯特罗踏上了前往美国的政治访问之旅。在那里,他与时任副总统尼克松进行了会晤,这一行动似乎为他赢得了美国初步的认可。然而,回国后不久,他便着手推进土地改革,这一政策与美国当时的立场大相径庭,迅速导致了两国关系的紧张。面对卡斯特罗的政策,美国政府采取了经济制裁的措施作为回应。但卡斯特罗并未因此退缩。相反,他更加坚决地向苏联靠拢,强化了与东方国家的联盟。

1960年,菲德尔·卡斯特罗宣告古巴转向社会主义道路,并很快赢得了苏联与中国的援助。中国方面,不仅派驻了大使,还通过向古巴提供价格优惠的大米和轻工业制品,同时从古巴进口蔗糖,以此协助其经济发展。同年稍后,埃内斯托·切·格瓦拉到访中国,会晤了周恩来总理和毛泽东主席,他对中国的社会主义建设表示了极大的赞赏,并实地探访了多处人民公社和工业企业。

卡斯特罗同样表达了对中国领导人的敬重,他自称是毛泽东思想的追随者,并表达了希望访问中国,深入探究中国社会主义道路的意愿。进入1960年代初,随着中苏之间争论的升级,两国关系逐渐紧张。1962年古巴导弹危机后,苏联停止了对中国的援助,这导致中苏关系彻底破裂。作为苏联的盟友,古巴随后也与中国断绝了外交关系,两国交往仅限于维持最低限度的办事处层面。

该外交举措导致中国与古巴在接下来的数十年间关系疏远。在卡斯特罗政治生涯的黄金时期,他未能成行中国,原因在于当时中苏关系恶化,使得他难以获得访问中国的机会。

1961年4月15日,古巴遭遇了猪湾事件,该事件由支持古巴流亡政府的人士以及美国中央情报局(CIA)资助并训练的雇佣兵发起,他们企图登陆古巴,旨在颠覆菲德尔·卡斯特罗政权。

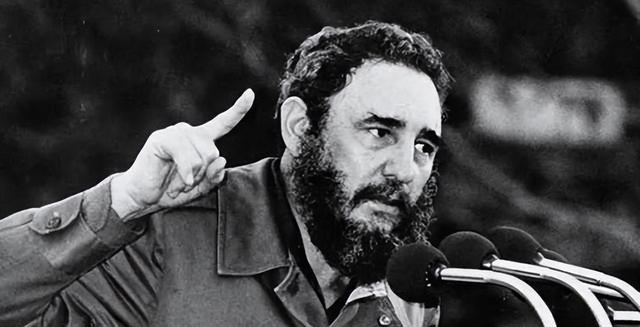

这次进攻在历史进程中不过是昙花一现,但其影响却持久深远。卡斯特罗即刻指挥军队行动,历经三日的激烈对抗后,进攻方不得不撤离,古巴官方宣告了胜利的消息。这一事件进一步巩固了卡斯特罗在国内的群众基础,并且促使古巴与苏联的关系迅速升温。

猪湾行动的挫败促使美国对古巴采取了更为强硬的对立措施。针对这一变化,卡斯特罗加速了与苏联的协作,于1961年5月正式宣告古巴走上社会主义道路。这一决定加强了他的执政地位。

苏联欢迎新盟友,并立即与其建立了贸易联系。古巴开始向苏联供应农产品,而苏联则回馈以石油及军事援助。这种互惠的贸易安排有效减轻了古巴因美国实施的贸易封锁而承受的经济负担。

1962年,局势愈发紧张,赫鲁晓夫批准苏联在古巴设置中程导弹。由于早前猪湾事件让卡斯特罗感受到来自美国的威胁,他接纳了苏联的导弹部署提议。当美国侦察到这一部署后,随即对古巴实施了海上围堵,并要求苏联撤走导弹。

导弹风波最终通过苏联与美国领导人的协商得以解决,苏联方面随后撤回了导弹部署。然而,在这一过程中,古巴的立场与意见并未获得应有的重视。这一情况导致卡斯特罗对苏联的信任产生了动摇,他认为苏联在关键时刻未能给予古巴强有力的支持。

卡斯特罗持续寻求与苏联的合作途径,致力于发掘符合古巴实际情况的社会主义道路。在他的领导下,古巴逐渐从一个被视为美国势力范围的小岛,成长为一个在国际事务中拥有一定话语权的国家。

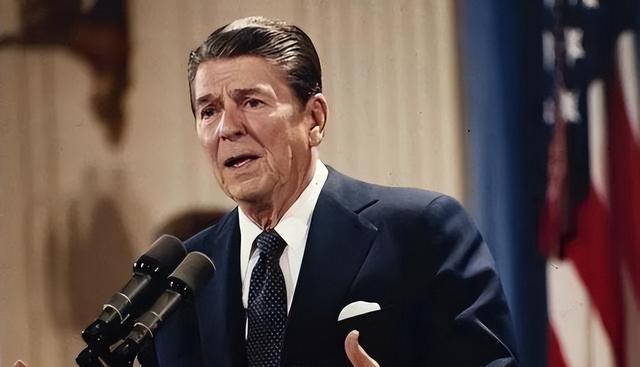

1963年,赫鲁晓夫向卡斯特罗递上了访问邀请,这一举动暂时改善了双方的国家关系。时间推进到1980年8月,鉴于前往美国的古巴人数显著下降,卡斯特罗似乎在没有更好选择的情况下,关闭了通往外界的渠道。在美国方面,总统吉米·卡特因处理伊朗人质事件及经济困境不当,承受了巨大的政治重压,其政府被贴上了“无效率”的标签。此外,古巴移民危机成为压垮卡特寻求连任希望的又一重石。

进入里根执政时期后,新政府展现出了更为坚决的对外政策立场。然而,不久之后,国内一些有影响力的政治人物,例如爱德华·肯尼迪,以及民权运动的领导者杰西·杰克逊,开始施加影响力,推动里根政府考虑与古巴达成和解的途径。

针对数千名罪犯及精神病患者的遣返难题,1984年末,美国和古巴达成了一项协议,规定每年将有2500名古巴人获得合法进入美国的许可,相应地,古巴政府需负责接回在美国造成问题的人员。这项举措在初期似乎受到了两国公众的支持。

古巴当地的移民社群反响激烈,他们创立了“马蒂之声”电台,对美古两国政府达成的协议进行了严厉批评。该电台的播报促使卡斯特罗断定,美国对古巴的敌对态度依然持续,因此他做出了终止这份移民协议的决定。

面对局势的不断加剧,美国被迫重启与古巴的对话进程。至1987年11月20日,古巴官方最终答应恢复移民谈判,然而马蒂电台的影响力已显著减弱,因为随后发生的事件转移了所有注意力的焦点。

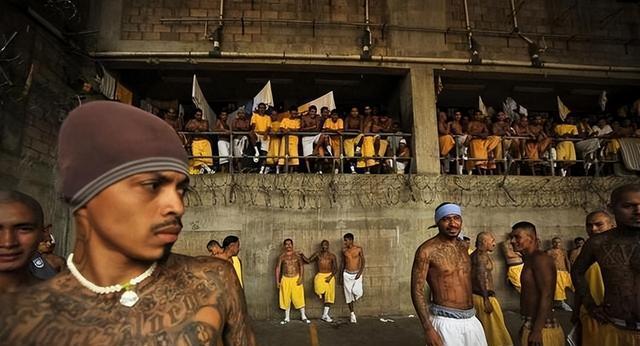

1987年11月21日,位于奥克代尔的监狱内,一群古巴囚犯趁换班之际发起暴乱,拘禁了28名工作人员作为人质,此次暴乱共导致46人伤亡。数日后,亚特兰大的古巴囚犯群体也效仿此举,再次引发人质被挟持及伤亡事件。

经历了一系列监狱骚乱事件后,美国最终决定不对参与骚乱的囚犯实施惩罚或遣返措施,以此作为和囚犯进行协商的交换条件。这一让步标志着美国长期存在的移民问题得到了一个暂时的缓解办法,该问题已困扰美国数十年。

进入1980年代末期,迈阿密的人口构成发生了根本性转变。此时,拉丁裔群体已成为这座城市的主力军,占比超过六成,使得迈阿密这一昔日被誉为“美洲之心”的地方,逐渐转型为“古巴风格浓厚之地”。与此同时,白人居民的数量显著下降,从1961年的高达81%减少到不足五分之一,众多白人选择离开此地。

1995年,冷战结束后,美国政府全面修订了移民政策,断绝了古巴人轻松移民至美国的途径。尽管古巴作为西半球硕果仅存的共产主义国家,依然坚守其政治方向,成为了美国周边一个长期且独特的存在。

人们或许会感到疑惑,苏联解体后,古巴失去了强大的后盾,为何美国并未对古巴采取“行动”?首要原因在于,古巴的地理区位给美国带来了战略上的考量。古巴与美国之间,仅有140公里的海域相隔。这意味着,倘若两国发生冲突,战火很容易波及美国本土,这是美国政府及其民众不愿面对的巨大风险。

苏联解体后,古巴经济状况急剧下滑。由于失去了苏联及其盟友的市场支撑,古巴的主要出口商品糖的价格大幅下跌。国内经济状况堪忧,众多工厂被迫停产,失业率大幅上升。在此背景下,若美国意图控制古巴,则需面对重建其经济体系的巨大开支。而当时,美国经济亦处于低迷期,国内失业率居高不下,经济负担沉重,显然难以承担接纳约1000万古巴人所带来的经济和社会压力。

1991年初海湾战争结束后,美国面临重新考量其全球军事战略的重要时刻。尽管美国在军事上具备对古巴采取行动的潜力,然而国际政治局势错综复杂。尽管苏联已经解体,但新崛起的俄罗斯在国际舞台上仍保持着显著的影响力。

与此同时,美国在全球范围内的其他举措,比如针对欧洲的策略,已经招致了包括法国等多个盟友的反对。在当前这种国际政治环境中,美国若对古巴实施军事干预,可能会触发更为深远的外交冲突,进一步升级国际关系的紧张态势。

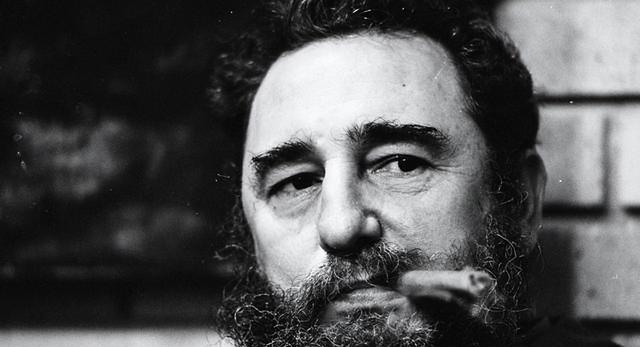

根据古巴国家安全部门及美国中央情报局(CIA)已公开的档案记载,菲德尔·卡斯特罗在其悠久的政治道路上,躲避了超过600次的暗杀尝试。这些计划大多出自CIA之手,然而,所有暗杀行动均未达成目的。

卡斯特罗的一生历经冷战数十载,亲历了苏联解体及国际政治局势的多次重大变迁。他见证了包括卡扎菲、萨达姆在内的多位领导者的下台,同时也目睹了亚洲新兴大国力量的增强。在这个充满变动的时代,他不仅稳固了古巴在拉丁美洲的坚实地位,使之难以被动摇,而且他的经历本身也极具传奇色彩。

从杜鲁门到布什,卡斯特罗经历了美国十位领导人的执政时期,这些领导人将他视为严重挑战,却始终未能推翻他的政府。即便在卡斯特罗健康状况恶化的消息传出后,布什总统也曾暗自期盼:“愿上帝早日结束他的生命。”

卡斯特罗对自己的生存技能感到自信:“即便遭遇超过600次的美国暗杀计划,我始终未让防弹设施阻隔我与民众的联系。”尽管中央情报局在其他层面努力损害他的名声,甚至在游戏作品中将他刻画为敌对角色,但这些手段并未降低他在古巴民众心中的地位。

2011年,卡斯特罗因其顽强的生命力,被《吉尼斯世界纪录大全》记载为“最难被消灭的人物”。这一收录标志着中央情报局针对他的多次暗杀尝试全面告败,他们最终承认,只有时间才能终止他的领导。

卡斯特罗曾坚定表示:“只要美国尚存,我必与之抗争到底。”这彰显了他对抗美国霸权的顽强决心和态度。尽管这位不屈的斗士成功抵挡住了岁月的冲击,但他还是在2016年11月25日平静地离世,终年90岁。虽然他已离去,但他为古巴及世界留下的精神遗产和影响力,将会长久地延续。