就好像魂魄飘到了天宫里头。听见天神在耳边轻声细语,关切地打听我要去往何方。

古代时候,很多人都对天空之外的世界感到好奇。但真敢去探个究竟的人却寥寥无几,毕竟上天这事儿,得耗费大堆燃料,还得跟“神仙”打交道,想想都让人尴尬,普通人根本不敢奢望。

明朝刚建立那会儿,有个厉害的老头儿,岁数不小了却自个儿捣鼓起上天的“飞天筒子”。他就用了47个这玩意儿,硬是把自个儿给“蹦跶”到天上去了。

就靠这么点儿东西,这家伙到底是怎么搞出如今要花几十亿甚至几百亿才能办到的载人航天大事的?他上了天以后,又经历了些什么奇遇呢?

【世界航天第一人】

聊到航天这事儿,大家脑袋里可能最先蹦出来的是前苏联的加加林,或者是那个登上月球的美国佬阿姆斯特朗。但你知道吗,在全世界的历史书上,公认的“航天先驱”可不是他们头一个。

不是那些在大国里已经了不起地把人送上太空、突破地球束缚的伟大科学家们,而是中国有个默默无闻的小人物,他的名字叫万户。

这个说法可不是咱们中国人自己瞎编的,它是得到了外国人的认可和广泛传播的。说来也怪,这东西在咱们国内,其实也就只是个乡间小道消息,大家口口相传罢了。

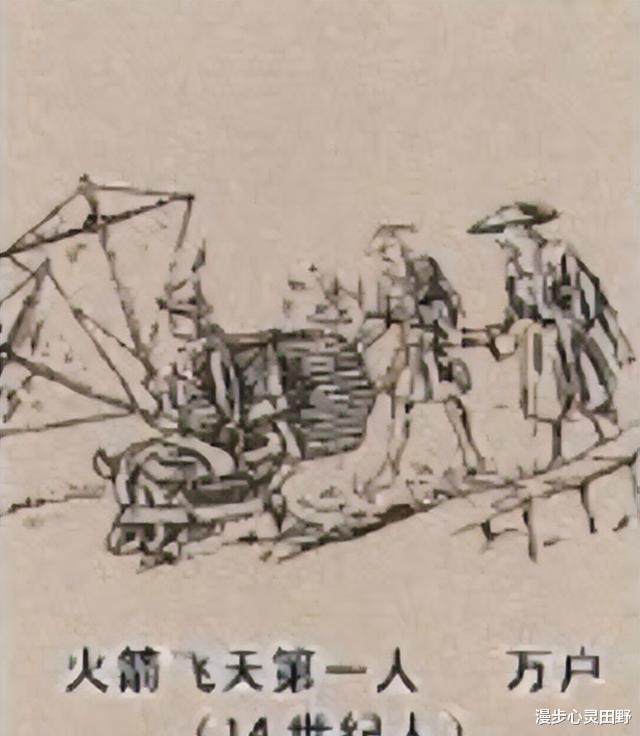

在以前苏联两位火箭专家写的那本《火箭技术基础知识》里,有提到这么一位中国人,他被认为是火箭的鼻祖。这人不仅脑洞大开,还想到了用固体燃料火箭送人上天的点子,真是个奇人。

联合国为了纪念万户那勇敢无畏的精神,特意把月球上的一个环形山叫做“万户”。这就是对他的一个致敬。

大家私下里传,还有从国外听到的说法,都说“万户”这家伙,其实不是他原本的名字,而是他得赏的官职名。他真正的名字,是陶成道。

他活在明朝洪武那时候,是浙江婺城陶家书院的山长,说白了就是管书院的头儿。他是个纯粹的读书人,一点打架的本事都没有。

陶成道跟那些整天泡在四书五经里的文人不一样,他更喜欢琢磨修道炼丹这些偏门的东西,对奇技淫巧特别感兴趣。

他小时候有个梦想,就是当个木匠。但后来他觉得木匠这行没啥意思,挑战不够。于是,陶成道就开始琢磨起统治者们更感兴趣的——长生不老药。

陶成道家里还算宽裕,因此还能支持他去搞些发明创造,做自己喜欢的事情。

多研究这玩意儿,长生不老、调养身体的仙丹没见到真货,陶成道却意外练出了一手制作火药武器的好本领。就凭这手艺,他被明朝的开国皇上朱元璋看中了,给了他一个“万户”的称号。

由于他搞火药很在行也很方便,所以他经常会琢磨起天外的事儿。每当鼓捣火药玩意儿时,他就爱瞎想,要是炮仗的威力足够猛,说不定靠着手里的这些家伙什儿,他就能窜到神仙住的地方去了。

大多数人听了这个想法都觉得挺离谱。先不说火药安不安全,就算他真的飞上去了,怎么下来也是个大难题。因此,陶成道的这个想法几乎没人当真。

陶成道可不是那种轻易认输的人,要不然他也搞不出火药武器这种玩意儿。于是,他带上全部弟子,一头扎进了研究中。

陶成道这家伙,成了全球史上头一个琢磨怎么让人飞上天的牛人。在当时,他就是独一无二的“科学探索者”,一门心思扎进了火箭的研究里。

但实际上,火箭这东西真不是陶正道从头开始搞出来的创新。老早以前就有了装火药的箭用来打仗。再说了,陶正道能搞出火箭,还多亏了他身边有个高手帮忙呢。

首要难题就是火药。虽说对他来说,搞到火药不难,但要是想集齐足够把一个成年男性送上天的量,那可真不容易。

此外,如何确保这些火药能够比较安全地爆炸,还有怎样让爆炸的方向朝着天上,这都是他得好好琢磨和解决的问题。

这时,他突然回想起年轻时上班那会儿碰到的一个同事,叫班背。

【带着朋友的期望】

班背在武器司工作,专门负责武器方面的事儿。朱元璋看中了陶成道造出的新奇火器,就把他调到了武器司。也就是在那里,陶成道和班背两个人认识了。

班背和陶成道俩人都特别爱琢磨火器这玩意儿,简直就是志同道合,一见面就特别投缘。

那时候,陶成道梦想着飞上蓝天,但大多数人都笑话他异想天开,唯独班背非常挺他。

班背心里头也琢磨着和陶成道差不多的念头,他琢磨着要整出个全球最牛的“飞天大鸟”,让大伙儿都能跟着一块儿在天上遨游。

这可能就是人类历史上头一回有关飞机的念头了,但班背没能真的去研究它,所以这想法就一直被搁在了一边。说起来,这个班背啊,他就是那个在陶正道旁边低调帮忙的高手,俩人一块儿造出了威力超大的火箭。

尽管班背没有真的动手去做,但他还是把自己的所有想法都写在了纸上,并且把这些纸整理好,装订成了一本书,起名叫《火箭书》。

这里面充满了各种新奇火药的创意点子,班背的这些想法可不是凭空捏造的,他私下里肯定好好琢磨了一番。

陶成道翻着那本书,看得特别入迷,心里都想着把书留下来不还给班背了。他还琢磨着,要是能跟班背一块使劲儿,打造出一个全新的社会,那该多好啊。

但是,坏事还是来了。班背虽然身在官场,但他对官场那些套路根本不在行,一门心思全放在研究上。这样一来,他就不可避免地惹恼了上司和同事。

不是每个人都懂陶成道的心思,后来有人故意诬陷他工作不力,直接把他给撤职了,还抓了起来。陶正道看在眼里,急在心里,却没办法帮上忙。他想来想去,唯一能搭上线的大人物就是皇上,于是陶成道决定豁出去,试试看能不能把好友给救出来。

那时候,想找皇帝朱允炆和陶正道压根儿没办法。等陶成道好不容易跟燕王搭上线,事情有点眉目了,却发现他的好朋友班背已经不在人世了。

陶成道心里挺不是滋味,手头就剩下那本《火箭书》了,这是老朋友的东西,他一直留在身边当个念想。转眼间三年过去了,陶正道琢磨着要做火器,一下子就想到了老朋友留下的那本书,于是拿出来翻看起来。

每次翻完这本书,陶正道都会忍不住为老朋友惋惜,心想如果他活在个太平年月,能安安稳稳地把这些精细玩意儿做出来,那现在他的本事肯定在自己之上。

陶正道下定了决心,要动手造个火箭,一来是为了完成老朋友的遗愿,二来也是圆了自己的梦想。他琢磨着,得把火箭做出来,让设想变成现实。

那时候的火箭,说白了,跟咱们现在想的那种金属做的、能载人载物的飞行器可不是一回事儿。它没那么先进,就是个跟现在完全不同的东西。

这玩意儿说白了,就是在普通箭上弄了层容易着火和爆炸的东西。你把它射出去,那层东西一碰到啥就会起火爆炸,威力挺大,能给人造成不少伤害。

但其实这种火箭并不能产生足够强大的力量来载人。按照陶成道的原本想法,他制作的那些火器,比起火箭来,更像是一些大型的烟花。

烟花总的来说,挺贴近陶成道一开始的想法,它能直线往前冲,给人一股推力。要是烟花的量足够多,陶成道就能像放炮竹那样,嗖的一下被带到天上去。

陶正道得动手调整下配料,把烟花那玩乐的性质改改,得让它推力更强。

【起飞冲向新未来】

烟花式的火器有个缺陷,就是火药不能装得太多,装多了容易立马炸开。另外,火药到一定时候一碰到火就会爆炸,因此陶成道不能简单地抱着火器飞上天,那样他铁定会在天上被炸得粉身碎骨。

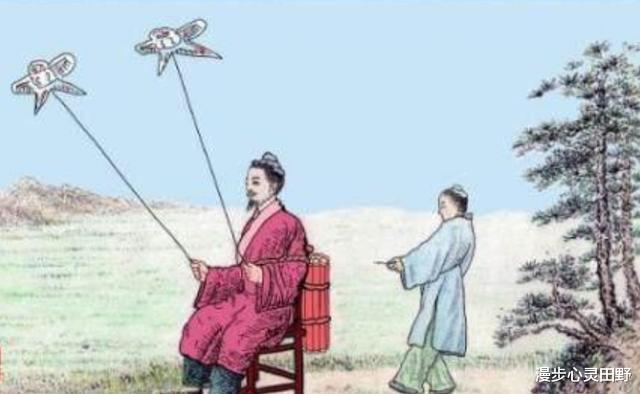

陶成道琢磨了许多问题,并且都动手尝试过了。他最后那次尝试,是坐在一个像太师椅那样的座位上,然后把椅子周围都装满了火药武器。

陶成道这次尝试是他众多实验里最出彩的一次,他成功用火药把太师椅送上了天。现在,就差找个真人来体验一下这个飞行装置了。

陶成道心里头那个激动啊,根本顾不上琢磨啥别的安全法子。他直接往太师椅上一坐,手里头拽着俩大风筝。他心里盘算着,只要上了天,靠这俩风筝的劲儿,他就能在天上游来游去。要是这回成了,下回他再多放点火药,说不定还真能飞到天上去见神仙呢。

陶成道心里头盘算着挺好的计划,但他的仆人和徒弟们都觉得这事儿有点玄乎,三番五次地劝他别再折腾这些没谱的事儿了。

但飞天一直是他的心头好,哪是旁人几句闲话就能让他打消念头的。陶成道跟那帮人说了自己的想法,仆人实在拧不过他,见他啥都准备好了,也只能依着他,帮他点了火。

这次总共发射了47枚火箭,几个仆人慌忙地帮他把这些火箭一个个点燃。要是哪个动作稍慢,提前爆炸了,陶成道可就性命难保了,这责任仆人们可担当不起。

浓烈的黑烟从陶成道身下猛地冒出来,陶成道满脸激动,对即将遭遇的事情毫无头绪。

轰隆一声,四周立马被浓烟笼罩,陶成道就这么消失得无影无踪,再没人见过他,也没听过他的消息。那个像太师椅的玩意儿,真的按陶成道想的那样,冲了出去。

下面的人瞪大眼睛,紧紧盯着眼前那唯一亮堂堂的地方,除了大声喊叫,心里头啥感觉也说不上来。

但看着那一排排共47个火箭被推送出去,没过多久,天空中就爆发出了比先前更加耀眼的光芒和巨大的响声。陶成道就像一颗绚烂的流星,猛然绽放,紧接着又迅速坠落到了不远处的空旷地带。

大家都朝着陶成道奔去,但陶成道后来的情况,谁也没搞清楚。后来的人们只知道,在万家山,有那么一个美得像画、花朵满山的地方,埋着个特别的人。他在生命的最后一刻,像烟火一样绚烂了一下,然后就静静地躺在了那里,一直睡到了现在。

陶成道这辈子,不少人觉得过得不划算。以他在火箭上的那股钻研劲儿,完全可以过得舒舒服服的。可他偏偏选了条拼命的路,真不知道他咋想的。

其实挺多人不清楚,陶成道在琢磨火箭那会儿,年纪已经不小了。等到他真的动手去实现自己脑中的那个想法,想要一飞冲天的时候,都已经是他老年的时候了。

一个搞火药研究这么多年的人,他肯定清楚这些火箭有多厉害。他到了这个岁数还豁出去干这事儿,说白了,就是因为他心里早就有数了,知道自己面临啥情况。

但他还是毫不犹豫地决定,要把自己剩下的不多的时光,全都投入到研究事业中。这种境界,已经远远超出了勇敢所能表达的范畴。

他全心全意投入科研工作,是科研人员无私奉献的典范,更是我们由衷敬佩的真正英雄。

中国自打建国后,经过几十年的不懈努力,能有今天的好日子,全靠那些一门心思扑在科研上,甚至不惜搭上自己性命的人们。他们拼尽全力,才有了我们现在享受到的一切。

因此,别忘了陶正道,也别忘了那些为我们美好日子拼命打拼的每一个人。他们都是扛起生活重担的英雄,真心值得我们敬重。