年薪1200万的李显龙,掌政20年,访华15次,纵横大国博弈中

文/编辑:大核有料

4月14日,新加坡国务资政李显龙在与全国职工总会对话时,对美国关税政策的表态一针见血,称“美国退出,游戏还是可以继续。”

这位新加坡前总理,曾经年薪高达1200万元,在长达20年的执政生涯中,以其独特的政治智慧,引领新加坡在大国博弈的浪潮中稳健前行。

从学霸到政坛新星

李显龙于1952年出生在新加坡,父亲是新加坡的开国元首李光耀。

那时的新加坡,到处都是浓浓的中国文化氛围。

他母亲是福建人,所以李显龙从小就听着福建话长大,还在南洋小学、公教中学念华文。

这些成长经历,让李显龙对中国有种特别的感情,为他后来推动中新关系发展埋下了种子。

1971年,李显龙进了新加坡武装部队,进部队后,他靠着优异成绩,拿下总统奖学金和海外奖学金,跑去英国剑桥大学三一学院学数学。

李显龙在数学方面极有天赋,1974年在剑桥大学毕业时不仅拿了数学一等荣誉学位,还顺便拿下计算机科学学士学位,就连他的导师都说,要是李显龙继续搞数学,说不定能在数学界干出一番大事业。

但家人的期望和国家的需要,还是把他拉回了新加坡,一头扎进了政坛。

1978年,李显龙又跑到美国深造,先后在陆军指挥参谋学院和哈佛大学肯尼迪政府学院学习。

这段经历可不简单,他在这儿认识了不少美国政商界的大佬,攒下了宝贵的人脉资源。

回国后,李显龙的仕途就跟开了挂似的,1983年7月,他成了新加坡最年轻的准将,随后又高票当选国会议员,负责研究国家经济政策。

1985年,新加坡碰上经济大萧条,李显龙临危受命主管经济,带着团队搞出《21世纪新加坡》报告,提出“再造新加坡”计划。

在那之后,他当了14年贸易与工业部长,把新加坡经济的门道摸得透透的。

李显龙在38岁时当上了副总理,正式走进了新加坡权力核心。

2004年,李显龙接过总理的接力棒,开始了他20年的执政生涯。

李显龙执政的20年

在李显龙任职新加坡总理的20年里,他带着新加坡在经济、社会各方面都交出了漂亮答卷。

新加坡的经济在李显龙上任后呈火箭式增长,人均GDP翻了几倍,成了亚洲乃至全球有名的富裕国家。

李显龙一上任,就把创新和研发定为经济增长的两大引擎,还大力搞区域经济开放。

现在全球 80% 的高科技企业都在新加坡设区域总部,新加坡也成了数字化程度最高的国家之一。

面对国内的难题,李显龙也不含糊。

2011年,因为引进移民,新加坡出了不少社会问题,李显龙马上调整政策,在医疗、住房、教育上大刀阔斧改革,给中低收入群体更多帮扶,很快稳住了局面。

新冠疫情期间,新加坡政府拿出超1000亿新元支持各方,李显龙还亲自跑一线,七次发表电视讲话,给大家吃定心丸。

直到去年5月15日,李显龙才卸任新加坡总理。

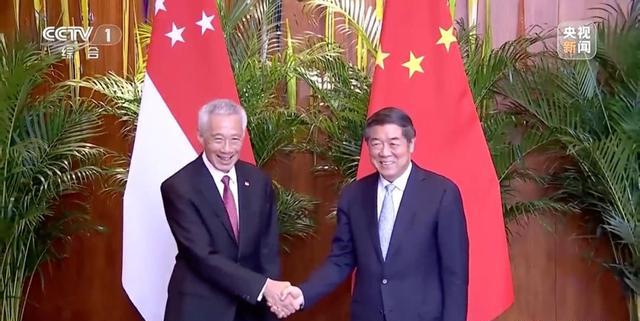

在李显龙执政的这些年里,最让人印象深刻的,就是他对中新两国关系的重视。

他前后访华15次,是访华次数最多的外国领导人之一,在他的推动下,中新合作成果满满当当,苏州工业园区就是最典型的例子。

1994年,国务院批准开发建设苏州工业园区,项目正式启动。

李显龙从当副总理那会儿起,就担任苏州工业园区首任联合协调理事会联合主席,一直操心园区的发展。

30年过去,苏州工业园区从8平方公里的小地方,变成278平方公里的产业大城,税收、投资、进出口数据都特别亮眼。

去年11月,李显龙在卸任后首次访华,第一站就跑去苏州看园区,还把园区当成自己“长大的孩子”,这份感情可见一斑。

在外交方面,李显龙也有自己的一套,新加坡夹在中美两大国之间,他就努力在中间找平衡。

他常说,新加坡虽然小,只是“地球上的小红点”,但也要在世界上发光。

面对美国贸易政策的变化,他敢公开指出问题,坚持支持自由贸易和多边主义。

靠着这种外交策略,新加坡和中美两国都处得不错,给自己在国际上争取到不少活动空间,也让中新关系稳稳当当发展。

李显龙用了20年时间,证明了他不止是李光耀的儿子,如今他已经73岁了,是三个孙女的爷爷,卸任后的他读书看娃、学习AI和摄影,生活好不快活。

结语

李显龙这20年的总理生涯,真的不简单,他靠着独特的成长经历和过人的政治智慧,带着新加坡在经济、社会上大步向前。

他对中新关系的用心,更是给两国友好交流写下了精彩的篇章。

在大国博弈的复杂环境里,他的政策和做法,不光给新加坡找到了合适的位置,也给其他国家处理国际关系提供了不少值得学习的经验。

参考:

1. 第一财经:“美国退出,游戏还是可以继续”李显龙这样看特朗普关税 2025-04-18

2. 央视新闻:世界周刊丨李显龙的20年 2024-05-20

3. 封面新闻:20年15次访华 李显龙为何看好中国?专访前驻新加坡大使洪小勇|对话大使 2024-12-04

4. 北青政知新媒体:李显龙专程到苏州看望“长大了的孩子” 2024-11-27

5. 大风新闻:大风编译|72岁新加坡总理李显龙辞职:执政20年没有遗憾,卸任后将读书看娃、学习AI和摄影 2024-05-14

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。