《哪吒》:被过度神化的国漫,一场夜郎自嗨式的狂欢!

《哪吒》:被过度神化的国漫,一场夜郎自嗨式的狂欢!

在那个充满创意和惊喜的影视世界里,《哪吒》以70亿的票房震撼了整个市场,一时成为人们热议的话题。

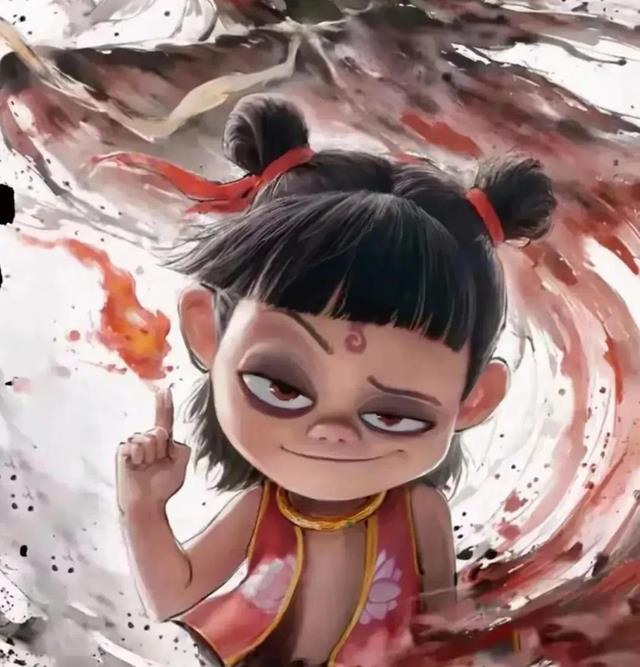

全网频频刷着“我命由我不由天”这类豪言壮语,仿佛哪吒已经成为了一位超级英雄。

在热闹非凡的氛围中,我们或许需要保持一丝清醒,谨慎思考,这部电影真的配得上这种盛名吗?

也许,是时候放下那份情怀,深入探讨一下影片背后的创作漏洞了。

让我们谈谈影片中的人物设定。

当我们深入分析的时候,发现那些角色仿佛全员都是工具人,这确实有些令人尴尬。

哪吒的逆袭故事被许多人津津乐道,但仔细推敲其逻辑性,你会发现这种逆袭未免有些牵强。

电影前80分钟,哪吒的角色还在搞破坏,完全是个熊孩子形象,然而在最后十分钟里,他却突然决心要拯救百姓。

这种突如其来的转变完全依赖口号支撑,难免让人难以置信。

再看看李靖夫妇的表现,他们对儿子的遭遇显得无动于衷。

明知儿子被百姓排斥,三年间既不搬家也不和邻里沟通,结果在最后时刻来一场感人的父慈子孝戏码,这自我感动的同时却尴尬了观众。

难道他们真以为一夜之间的家庭温情可以弥补那些年的忽视吗?

这种角色设定不仅未能给观众带来共鸣,反而让人物行为显得十分脱离现实逻辑。

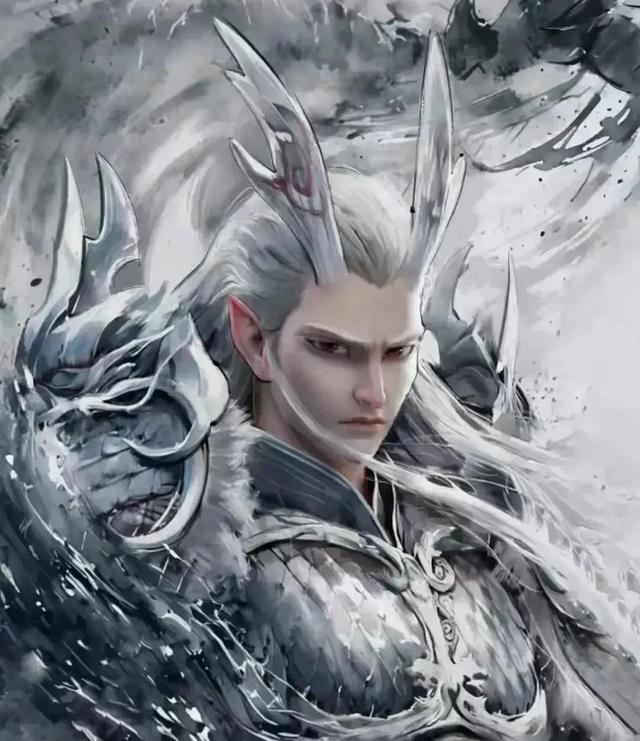

最让人惋惜的可能是敖丙的角色设定。

作为龙族,敖丙等了千年的翻身机会,却因为哪吒一句“做你自己”就当场叛变。

这种塑料兄弟情的交代实在太敷衍了,甚至不如海底捞的甩面表演那么精致。

这种处理方式让影片显得急功近利,缺乏深度塑造角色动机和内心冲突的能力。

此外,再看影片的世界设定,一个修仙世界,却被搞得像儿戏。

元始天尊觉得混元珠危险,就把灵珠魔丸分成两半,但转头却把灵珠交给醉心权力的申公豹。

这种操作方式就像把房间钥匙交给小偷,明知会被偷还装震惊,完全是自欺欺人。

而李靖随便弄到一个换命符,却在雷劈下来的时候才拿出来,感觉就像是老师说期末考试不及格会被开除,结果家长掏出免死金牌说“其实我们早有准备”。

这是年度BUG级别的操作。

再来看一看结界的设定,简直是双重标准的典范。

太乙真人挥挥毛笔就能改规则,百姓被困了三年却无法出去,如同小区保安自己天天点外卖,但把业主锁在小区内,说是为了安全。

这些操作无不暴露出电影在逻辑推演和世界设定上缺乏深思熟虑。

另外,电影对传统文化的改编也令人失望。

影片中的太乙真人说着川普翻跟头,山河社稷图变成了游乐场,这些都让经典神话失去了原有的神韵,沦为了短视频的热梗大杂烩。

电影营造的东方美学被搞得像网红打卡点,而最让人无法理解的是传递的价值观:前面教导人们不要在意他人的眼光,但结局却靠拯救群众换得认可。

这就如同年轻人喊着“要做自己”,最后还是得掏空六个钱包去交首付款当房奴,矛盾和假大空的言论让人瞠目结舌。

更令人遗憾的是那些被吹爆的水墨特效,仔细看的话其实都是些碎片化的堆砌。

就好比把一件名贵的青花瓷打碎,再重新拼成马赛克墙面,缺少了整体的美感和协调性。

这种把传统元素碎片式拼凑的做法,不仅破坏了中国传统文化的连贯性,更让人觉得像是在应付差事。

那么,观众到底在为什么买单?

这个票房奇迹背后,其实隐藏着观众的一种补偿心理。

就像一个常年不及格的学生突然考了70分,家长会恨不得放鞭炮庆祝,但如果指望这成绩能考上清华北大,明眼人都知道还远远不够。

更值得警惕的是资本套路,从联名月饼到主题乐园,电影还没上映就急着变现。

当你在周边店抢购敖丙手办时,片方股票已经涨了17%。

《哪吒》这部电影并非不好,但70亿的桂冠可能有点过誉。

如果下一部国产动画想要超越《哪吒》所创造的高度,希望不仅是依赖观众的情怀还未过期,而是它真正讲好了中国故事,打动了观众的心。

这才是电影艺术的最高追求,而不是只追求一时的票房和资本收益。

读者们能否在这种浮躁的氛围中保持一份对于优秀内容的追求,也是决定未来国漫能否持续发展的关键。

云霞育儿网

云霞育儿网

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。