当遇到某些难题时,普通人往往无法立即给出答案,但一旦得知正确解法,又会觉得豁然开朗。这种现象背后的关键,在于思考方式的不同。

当年乾隆皇帝问刘墉:“咱们大清一年有多少人出生,多少人去世?”刘墉的回答既在理,又让人叫好。他巧妙地回答了这个问题,既符合实际情况,又让人感到意外和佩服。刘墉的智慧不仅体现在他对数字的掌握上,更在于他如何用简单明了的方式回应皇帝的提问,既不失礼,又显得机智。这种应对方式,既展现了刘墉的聪明才智,也体现了他对朝廷事务的深刻理解。刘墉的回答,不仅让乾隆满意,也让后人津津乐道,成为一段佳话。

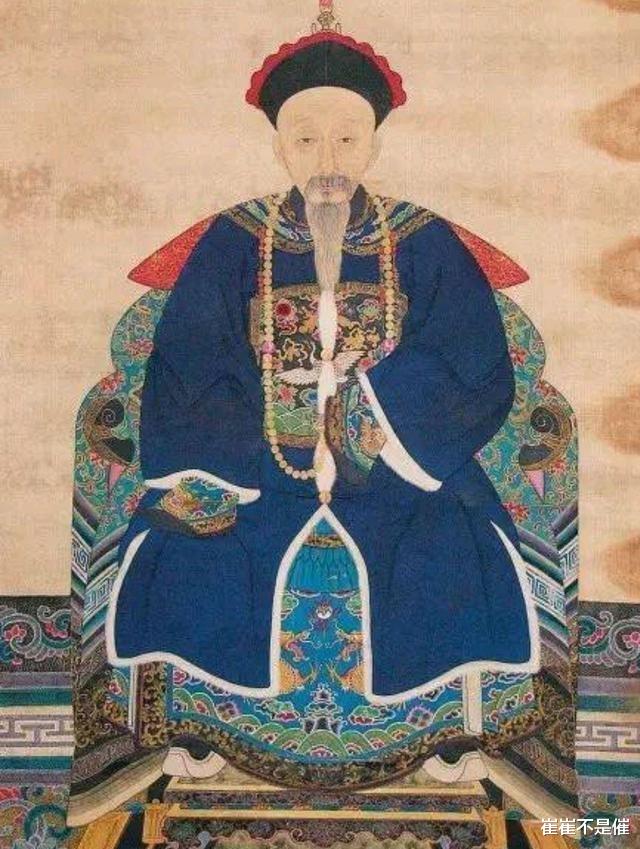

【大臣刘墉】

刘墉出身于官宦世家,自幼便享有优质的教育资源。得益于显赫的家世背景,他甚至可以直接跳过乡试这一环节。

通过殿试的考生可以直接获得官职。在电视剧里,和珅故意为难刘墉,甚至擅自扣押他的考卷,这种行为其实不符合历史事实。

即使和珅拥有这样的权力,他也绝不会与刘墉为敌。特别是考虑到刘墉的父亲刘统勋,乾隆皇帝曾称赞他“具有忠臣的风范,一生坚守正直”。在这种情况下,和珅不会做出这种既损害他人又对自己无益的行为。

刘墉到了科举考试的适龄阶段,并未如众人预料的那样立即参与殿试。实际上,他直到乾隆十六年,也就是自己33岁那年,才正式决定步入仕途。

刘墉凭借过人的学识和显赫的家世背景,轻松进入了当时众多文官梦寐以求的翰林院。这个机构在当时是文人仕途的巅峰,许多官员穷尽一生也难以踏入其门槛。然而,对刘墉而言,这不过是水到渠成之事。他的家族在朝中颇有影响力,加上他本人学识渊博,使得他无需经历太多波折便获得了这一令人艳羡的职位。翰林院作为朝廷重要的文职机构,不仅为皇帝提供决策建议,还负责编纂典籍、起草诏书等要务。刘墉的加入,无疑为这个机构增添了一份实力。他的仕途起点,也因此显得格外顺畅。

对清朝历史不熟悉的人,可能误以为翰林院不过是个普通的文化机构。然而,事实并非如此,翰林院的官员们有着特殊地位,他们能经常陪伴在皇帝左右,参与重要事务。

要想在去世后获得“文”这样的谥号,前提是得在翰林院当过官。生前享尽荣华富贵,死后还能被后人称颂。对于天下的读书人来说,能达到这样的成就,这辈子也算是值了。

刘墉进入翰林院后,他与乾隆皇帝的互动故事是如何展开的?要理解这段历史,我们得先回顾一下刘氏家族的兴衰历程。刘墉出身于一个显赫的家族,其家族在清代官场中有着重要地位。随着时间推移,刘氏家族经历了多次变迁,这些变化直接影响了刘墉的仕途发展。当他进入翰林院时,正值乾隆皇帝在位期间,这一时期为刘墉与皇帝之间的交流提供了契机。了解刘氏家族的历史背景,有助于我们更好地理解刘墉在翰林院期间与乾隆皇帝的对话与互动。

【刘墉的巧妙作答】

刘墉的仕途起步异常顺畅,比起和珅,他升官的速度更快,过程也更为平顺。

然而,这段平静的日子只维持了短短四年。由于刘统勋被罢免官职,刘墉也受到牵连,一同遭到处罚。

乾隆皇帝考虑到刘家长期以来对朝廷的忠诚和贡献,没有采取过于严厉的惩罚措施。他安排刘统勋在家休养,同时让刘墉到地方任职。这样的处理方式既体现了对刘氏家族的体恤,也保持了他们在朝廷中的影响力。

到了乾隆三十四年,刘墉一贯的兢兢业业又一次赢得了乾隆皇帝的赏识。当时民间广泛流传他堪比"包青天"的美誉,这些赞誉也传入了乾隆皇帝的耳中。

乾隆皇帝正值壮年,对于像刘墉这样才华出众的臣子,自然是欣赏有加。不过,虽然皇帝对刘墉颇为器重,但真要让他进入朝廷任职,还得经过一番仔细的考察和评估。毕竟,朝廷用人并非儿戏,必须确保其能力和品行都符合要求。

刘墉略作思考后回应:“回皇上,活物指的是人。小时候四肢着地,用手脚爬行;长大后用双腿站立行走;到了老年,加上拐杖就成了三条腿。”

从内涵来看,这反映了君主将民生疾苦时刻放在心上。正所谓日间思虑之事,夜晚便会入梦,充分体现了皇帝对黎民百姓的深切关怀。这种日夜牵挂的忧民之情,展现了统治者以天下为己任的责任担当。

乾隆皇帝听到这些后,心里开始盘算。刘墉的能力如何还不好说,但他看人的眼光确实不错。自从我登基以来,到现在为止只南巡了四次(分别在乾隆十六年、二十二年、二十七年和三十年),确实感觉有些疲惫。

既然聊到了人口,那咱们就顺便问问他,清朝每年出生和死亡的人数分别是多少?

关于确切数字,没人能给出明确答案。即便是最可靠的历史资料,也难以准确记录当时中原地区人口的实际增减情况。

刘墉的回答出人意料,他直言不讳地说:“大清国每年出生一个人,却要死掉十二个。”

乾隆听后十分震惊,脸色一沉,语气严厉地问道:“如果真像你说的那样,大清的人口在减少,国家岂不是早就完了?你可知道欺骗皇帝是什么罪名,该受到什么惩罚?”

刘墉急忙低头认错:臣罪不可赦,民间流传属相之说,每年出生的人对应一个属相,即当年生肖代表。每年有十二种属相,对应十二种人,绝不敢有欺瞒圣上的想法。

听完刘墉的辩解,乾隆不禁放声大笑。这个刘墉真是能言善辩,简直不是包拯再世,而是张仪转世。

乾隆皇帝龙颜大悦,不仅重新起用了刘墉,还给他升了官,这下子刘家在京城里又成了炙手可热的大家族。

刘墉的观点站得住脚吗?其实,只要别太较真,他的说法就没啥问题。可要是非得刨根问底,那恐怕什么数据都难以让人完全信服。说白了,很多事情本来就没必要非得弄个一清二楚,适可而止反而更明智。毕竟,过分纠结细节往往只会让自己陷入无谓的争论,根本得不到想要的结果。所以,对待这类问题,保持平常心,别太钻牛角尖,才是最实际的做法。

虽然这些故事属于民间传说,真实性无法考证,但现实中类似的现象确实普遍存在。乍一看不过是简单的智力游戏,却蕴含着深刻的道理和启示。

换个思路看,有时候看似走投无路,其实转个弯就豁然开朗了。要是能穿越回清朝,不知道大家会怎么回答乾隆皇帝提的那个问题?

评论列表