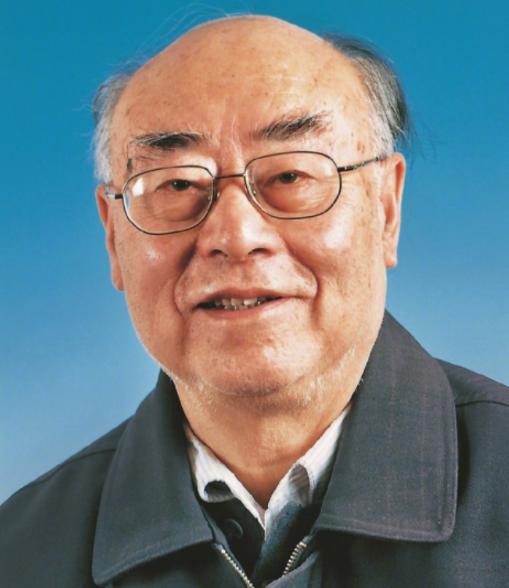

1967年,中国氢弹试爆成功,美国得知这一消息后,立刻开始调查氢弹泄密事件,直到20年后,美国才知道一个从没有出过国的中国土专家,不仅吊打了美苏的顶级科学家,还研发出了特有的“于敏构型”氢弹! 美国实在想不通,这个连原子弹都刚试爆三年的国家,怎么能在氢弹领域突然 “超车”。 于是,一场声势浩大的泄密调查就此展开,谁也没料到答案会藏在一个从未踏出国门的中国学者书桌里。 这个让美国猜了二十年的人叫于敏,1949 年从北大物理系毕业时,全系第一的成绩里藏着两门满分的专业课。 1961 年,钱三强找到他时,这位正在研究原子核理论的青年,只用一句 “国家需要,我就去做”,便转身钻进了氢弹研究的未知领域。 当时全国最快的计算机是上海的 J-501,每秒运算 5 万次,还得 95% 的时间先紧着原子弹项目,于敏和同事们只能抱着一摞摞穿孔纸带排队,在机器运转的间隙抢那 5% 的算力。 纸带孔不能有半点破损,他们常常趴在桌上核对到深夜,台灯下那些密密麻麻的小孔,后来都成了氢弹原理的密码。 1965 年的 “百日会战” 里,于敏带着小分队扎进上海计算机所。 机房里电子管嗡嗡作响,散热风扇的噪音盖过说话声,他们轮班守着机器,人停机不停。 有天凌晨,当计算结果显示热核材料自持燃烧的关键数据时,于敏激动地抓起电话打给邓稼先,用只有他们懂的隐语说 “打上了一只松鼠,身体结构很特别”。 这句暗语背后,是他发现了氢弹原理的核心突破,不久后那场 “氢弹原理设想” 的报告,让整个团队都看到了成功的曙光。 1967 年那朵蘑菇云升起时,于敏的名字还在绝密档案里。美国调查了一圈,怀疑过苏联专家,排查过留洋学者,却始终没把线索和这个 “土专家” 联系起来。 直到八十年代,当 “于敏构型” 的名字逐渐解密,他们才惊觉这个从未喝过洋墨水的中国人,竟用独特的思路设计出了更优的氢弹构型。 而此时的于敏,已经隐姓埋名了二十多年,连家人都很少知道他具体在做什么。 那些年里,他办公室的灯光常常亮到后半夜,书桌上的计算稿纸堆得比教科书还高。 同事们记得他总带着一个旧算盘,计算机忙不过来时就用算盘辅助验算,指尖在算珠上翻飞的速度,不比机器慢多少。 正是凭着这样的执着,中国只用两年零八个月就走完了美苏花数年才走完的路。 而这背后,是于敏和无数科研人员用青春与智慧筑起的核盾牌。当美国终于搞清楚真相时,这位 “土专家” 早已把自己的名字,刻进了中国核武器发展的史册里。 于敏的贡献不仅在于技术突破,更在于他为中国核武器事业培养了一支能打硬仗的科研队伍。他常说:“科学需要传承,不能只靠一个人。” 在攻关最紧张的时期,他坚持每周给年轻科研人员开讲座,用通俗易懂的方式讲解复杂的物理模型。 那些沾满粉笔灰的黑板,记录着中国氢弹理论从萌芽到成熟的每一个脚印。 他的工作方法也深深影响了整个团队。 即便在荣誉面前,于敏始终保持着科学家的清醒。 当有人称他为“中国氢弹之父”时,他总是摆手说:“这是集体的功劳,我只是做了该做的事。” 这种淡泊名利的品格,让他在科研人员中享有极高的威望。 直到今天,他的学生提起导师时,仍会感慨:“于先生教会我们的,不仅是如何做科研,更是如何做人。” 信息来源:中国电科 我国第一课氢弹爆炸背后的“元勋”计算机