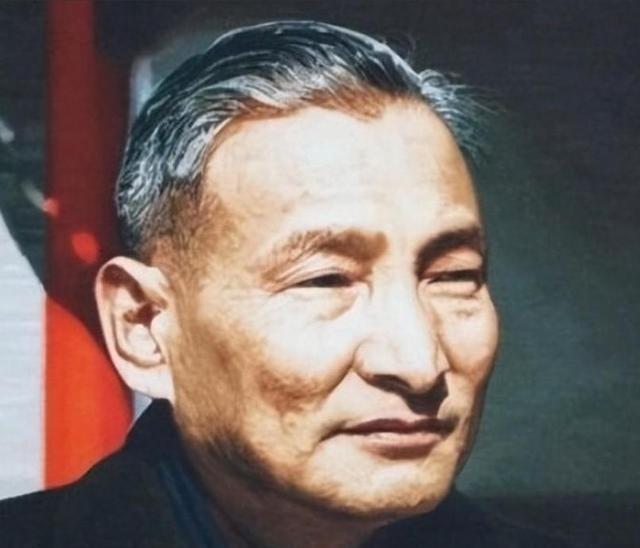

2001年,曾抓捕顾顺章、接济张国焘的中统特工蔡孟坚,在洛杉矶逝世,104岁的宋美龄还特意送来花圈,他为何能全身而退? 提到蔡孟坚这个名字,多数人可能觉得陌生,但在民国谍战史和军政舞台上,这位江西萍乡人曾是搅动风云的关键人物。 他24岁就坐上中统武汉特派员的位置,一手主导了震惊全国的顾顺章抓捕案,后来又在张国焘叛逃事件中扮演了重要角色,晚年还成了张国焘异国漂泊时的救命恩人。 他的一生像一面多棱镜,折射出那个乱世里政治人物的复杂与诡谲。 1931年的武汉,年轻的蔡孟坚正处在情报生涯的巅峰。 当时他公开身份是武汉警备司令部稽查处副处长,暗地里早已掌控了中统在两湖地区的情报网络。 后来他接连端掉了中共湖北省委和长江局两个机关,逮捕的负责人里,长江局的尤崇新很快叛变。 蔡孟坚抓住机会,让尤崇新压低帽檐,每天在武汉街头转悠——他知道尤崇新早年在武汉工人纠察队时,曾跟着顾顺章干过,肯定能认出这位中共特科负责人。 4月24日中午,江汉码头的轮渡刚靠岸,尤崇新就认出了混在人群里的顾顺章,一路跟到德明饭店。 傍晚时分,蔡孟坚安排的特务就把这位中共“特科之王”堵在了房间里。 顾顺章被捕后立马叛变,口气大得很,说有对付中共的重大计划,要直接见蒋介石,根本不把蔡孟坚放在眼里。 他还特意叮嘱:“在我到南京前千万别给南京发电报。”可蔡孟坚正想邀功,哪肯听他的,当即给顶头上司徐恩曾发了密电。 没想到这封电报被潜伏在徐恩曾身边的钱壮飞截获,周总理等人连夜转移,中共中央机关才躲过一劫。 顾顺章到南京后虽说供出了不少情报,害死了恽代英、蔡和森等不少同志,但架不住他反复无常,等手里的机密耗得差不多了,蒋介石就觉得他没用了。 1935年,顾顺章被批准处死,临刑前还被穿了琵琶骨,下场凄惨。 七年之后的武汉,蔡孟坚又遇上了另一位中共大人物——张国焘。 1938年,张国焘以祭黄帝陵为名叛逃延安,跑到武汉投靠国民党。 国民党的军统、中统还有不少部门都想把他抢到手,搞得张国焘手足无措,最后干脆跑到同乡蔡孟坚家避难。 那时候蔡孟坚已经是武昌警察局长,戴笠奉蒋介石之命安置张国焘,特意让他负责安保,把张国焘安排在武昌一座小洋楼里,还帮着把他家人接来团聚。 这份交情,为几十年后的援手埋下了伏笔。 除了谍战场上的狠辣,蔡孟坚在行政岗位上还透着点务实。 1941年兰州设市,他成了首任市长,搞了不少民生工程,修马路、建公共浴池和灭虱站,还硬顶着地方势力的压力推进建设,连蒋介石都夸他干得好。 抗战时期他任武汉警备副司令,上级下令要炸掉武汉大学和武汉第一纱厂,他却抗命没执行。 后来长沙大火烧得民怨沸腾,大家才越发觉得他当初的决定有多明智,保住了国家的教育和工业底子。 1949年之后,蔡孟坚跟着国民党去了台湾,蒋介石手谕给了他少将军衔,还让他当中央电影公司董事长。 可他没在权力中心待太久,后来就侨居日本、美国,慢慢淡出了政治舞台。 2001年他在美国去世,享年96岁,宋美龄特意送了花圈,连战等国民党高层也都致哀,这份待遇足见他在国民党内的分量。 蔡孟坚的一辈子,站在不同立场看会有完全不同的评价。 在国民党眼里,他是抓叛徒、保政权的功臣;在中共这边,他是双手沾着烈士鲜血的特务。 可跳出非黑即白的评判,你会发现他身上有乱世人物的典型特质:搞情报时够狠,抓机会够准,守底线时又能硬气。 他不像顾顺章那样贪功冒进,也不像张国焘那样摇摆不定,懂得在派系斗争里不站队,在权力鼎盛时适时抽身,这也是他能活到96岁的关键。 晚年他帮张国焘向蒋经国求助,送医药费、办后事,既有同乡情谊的考量,也藏着对过往恩怨的释然。 历史从来不是黑白分明的调色盘,每个置身其中的人都带着时代的斑驳印记。 蔡孟坚的功过是非,早已刻进了那段动荡的历史里,没法用一句话说清。 【评论区聊聊】你怎么看待蔡孟坚这种游走在历史缝隙里的复杂人物?他的一生是功是过,又该如何评说? (信源:蔡孟坚——百度百科)