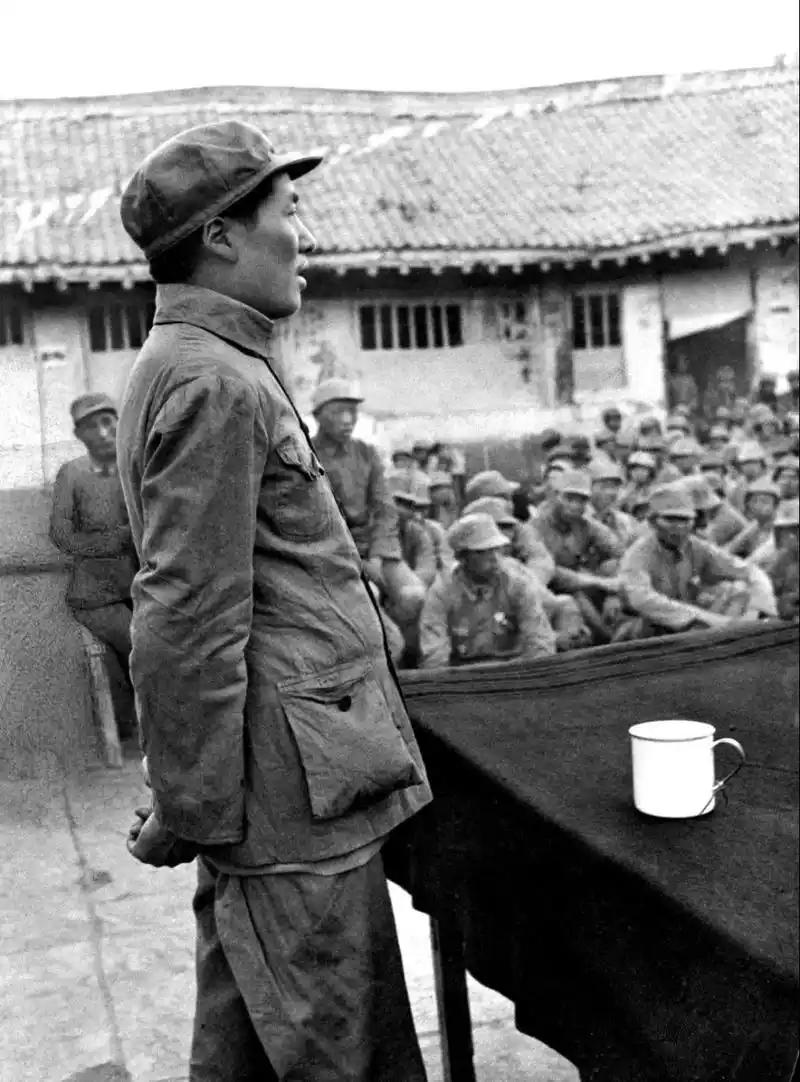

毛主席在延安住了13年,为什么后来他再也没有回去? 延安这地方,在中国人心里分量不轻,提起它,没人会忘了那是革命圣地,是毛主席生活了将近13年的地方。 那13年里,窑洞里的灯光亮到深夜,《论持久战》的手稿在桌上摊开,《沁园春·雪》的豪情在笔尖流淌,毛泽东思想就在这片黄土坡上慢慢成熟。 除了老家湖南韶山和后来的北京,延安是毛主席住得最久的地方,跟这里的百姓早处成了一家人。 离开的时候,他跟乡亲们说:“我还会再回来的。”这话里的牵挂,陕北百姓记了一辈子。当 时有位农民诗人写了首《咱们的领袖毛泽东》,歌声顺着延河水飘遍陕甘宁边区,唱到今天还透着亲切。 好景没隔多久,内战就打起来了。 蒋介石派胡宗南带着二十多万大军直扑延安,当时咱们陕甘宁边区的兵力满打满算才两万八,硬拼肯定不行。 毛主席盯着地图看了很久,说了句掏心窝子的话:“存人失地,人地皆存;存地失人,人地皆失。” 就这么定了,撤!把一座空城留给敌人,保住革命的火种比什么都重要。 之后的一年多里,党中央在陕北的十二县三十多个村庄里转战,毛主席在土窑洞里、山坳里指挥打仗,青化砭、沙家店这些胜仗,都是这么打出来的。 到了1948年4月,延安重新回到人民手里,那时候大家就知道,新中国不远了。 1949年开国大典一结束,毛主席更忙了。 刚打完仗的中国到处是疮痍,工业要搞起来,生产资料要改造,《中华人民共和国宪法》要起草,桩桩件件都得他牵头。 外面的麻烦也没断,美国在朝鲜挑事,苏联后来在边境闹摩擦,印度、越南也想占点便宜。 毛主席拍板,打!抗美援朝、对印自卫反击战、珍宝岛自卫反击战,一场场硬仗打下来,才把国家的国门守住。 手里的担子压得实,压根抽不出时间顾及个人心愿,回延安的事就这么一天天往后拖。 回延安的路也确实难走,毛主席一辈子喜欢坐专列调研,说火车想停就停,能随时跟百姓聊几句。 可那时候西北交通差得很,从北京到延安一千多公里,没直达火车,好多路段得靠马车拉。 翻山越岭的路上,安全也没保障,美国和国民党残余势力还在暗处盯着,他是国家领袖,安全上绝不能出半点岔子。 再后来,毛主席年纪大了,身体也垮了,常年抽烟落下心肺毛病,眼睛也得了白内障,动完手术没歇几天又去工作。 那样的身体,根本经不住长途颠簸,回延安就成了未了的心愿。 毛主席没回去,周总理替他把这份牵挂带回去了。 1973年,周总理已经查出癌症,还是坚持要回延安看看,这一隔,就是26年。 他一到村里,老远就喊老乡的名字,个个都叫得准,跟乡亲们蹲在地上一起吃小米饭,看到大家吃得急,心里立马清楚粮食不够。 在昏暗的屋里,他还帮老太太穿针引线,那场景跟普通家人没两样。 看到老乡们还在饿肚子,周总理睡不着觉,当场就布置工作,跟干部们说一定要让延安富起来,还跟乡亲们击掌为誓。 这一事件,后来还被拍成了电影《周恩来回延安》。 有人说毛主席没回延安是遗憾,可这份遗憾里,藏着领袖的取舍。 开国头几十年,国家要站稳脚跟,东部南部的发展要抓,边境的安全要守,这些事比个人心愿重千倍万倍。 他一辈子出京视察五58次,大多去了发展重点地区,不是不惦记延安,是心里装着整个中国。 那份牵挂从来没断过,秘书高智调去西安,他专门让人家规划回延安的路线;后来见着高智,还念叨着要吃陕北小米,要沿黄河走一圈。 高智寄来的小米,他每次吃都慢慢嚼,那是延安的味道,也是百姓的味道。 周总理的回访更不是简单的故地重游,那是共产党人对百姓的承诺。 叫得出名字的记忆,蹲在地上吃饭的随和,为老人穿针的细心,这些细节里藏着的,是“把屁股端端地坐在老百姓的这一面”的初心。 延安精神从来不是挂在嘴上的口号,是领袖跟百姓同甘共苦的日子,是舍小家为大家的抉择,是即便没回去也记挂着每一口小米饭的牵挂。 延安的窑洞装不下整个中国的命运,却装着中国共产党人最本真的初心;领袖的脚步没能重踏黄土高原,却让“人民至上”的足迹印在了每个中国人心里。 【评论区聊聊】领袖与延安的故事里,最让你念念不忘的是什么? (信源:毛主席为什么再没回过红色延安?——红色文化网)